Philippe Pignarre est l’ancien directeur de la communication des laboratoires Synthélabo, au sein duquel il créa la collection des Empêcheurs de penser en rond, qui devint une riche aventure éditoriale, rattachée par la suite aux éditions La Découverte, où furent publiés de nombreux ouvrages au début du XXIe siècle. Il est l’éditeur historique de Bruno Latour, mais aussi d’Isabelle Stengers. Il fut aussi un militant actif dans les mouvements altermondialistes, proche d’Attac, et a œuvré à penser notre condition terrestre. Lui-même auteur d’études sur l’histoire des médicaments et de l’industrie pharmaceutique, il a aussi publié en 2005 avec Isabelle Stengers un essai important sur La Sorcellerie capitaliste. Ce texte nous a paru comme une contribution intéressante au débat récurrent sur les liens à tisser entre les traditions politiques de la gauche et les urgences terrestres qui nous assaillent. Nous espérons également qu’il ouvrira une série d’échanges et de discussions au sein de nos colonnes.

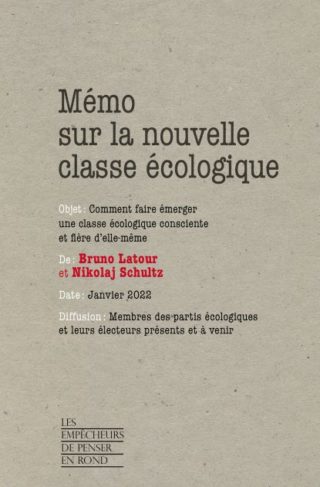

Les marxistes ont le choix de réagir de deux manières au Mémo sur la nouvelle classe écologique de Bruno Latour et Nikolaj Schultz qui vient de paraître1. Soit, ils peuvent se livrer à la « critique » – comme leur tradition les y appelle souvent, et cela ne concerne pas seulement les exemples caricaturaux comme celui de Frédéric Lordon – soit ils peuvent tenter de s’insérer dans les propositions qui sont faites, comme le font déjà certains2 : en quoi les bousculent-elles, les obligent-elles à penser à nouveau ? C’est cette seconde attitude à laquelle ce texte appelle également. Ce serait se montrer à la hauteur du changement en cours qui s’il redéfinit le rapport entre le monde où on vit et le monde dont on vit (pour parler comme Pierre Charbonnier), et les futurs possibles, doit donc tout autant obliger à s’interroger sur une manière de penser qui relève trop souvent du réflexe. C’est ce à quoi devraient s’atteler les écosocialistes qui, par ce changement de nom, ont voulu dire l’importance qu’ils accordaient au réchauffement climatique et à l’extinction des espèces3. Ce pourrait être l’occasion d’aller plus loin dans le travail d’élaboration en ne se contentant jamais de rabattre la crise écologique sur un capitalisme qui continuerait à exister, peu ou prou, comme auparavant.

Dans ce texte, je prendrai la question du temps ou plutôt des temporalités comme fil conducteur. Dans le Manifeste du parti communiste, le temps est d’abord celui de la lutte des classes. La première phrase donne le ton : « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de lutte de classes4. » où de manière plus nuancée : « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours s’est jouée dans des oppositions de classes qui ont pris des formes différentes aux diverses époques5. »

Les débats politiques entre marxistes vont donner naissance à une profusion de termes – stratégie, période, cycle, conjoncture, tactique – destinées à mieux séquencer ce temps de la lutte des classes, du plus long au plus court. Daniel Bensaïd, en lecteur attentif de Lénine, y rajoutera le kairos propre au moment révolutionnaire, ce court moment qui doit être saisi.

Mais Marx et Engels font aussi référence à un autre temps : à côté de l’histoire de la lutte des classes, il y a l’histoire de « l’industrie et du commerce ». Cette deuxième histoire « n’est [plus] que l’histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de production6. » Ils écrivent : « [les forces productives, c’est-à-dire les instruments de production, les outils, les machines, la technique, etc.] sont devenues trop puissantes pour ces rapports [de propriété bourgeois] ; elles sont entravées par eux7. »

Cette formule n’est depuis longtemps plus prise au pied de la lettre : on sait que les forces productives ne sont pas « neutres » ou indifférentes mais qu’elles intègrent les rapports de production. Le choix de l’énergie nucléaire, par exemple, n’avait rien d’inévitable mais s’encastrait parfaitement dans les rapports de production capitalistes. Les forces productives et les rapports de production sont dans un rapport de coproduction : ils se « tiennent » l’un l’autre et se déterminent réciproquement.

Quant aux temps d’après la révolution socialiste, ils sont également l’objet d’une mise en scène plus ou moins précise : société de transition, socialisme, puis communisme.

L’articulation entre les deux temporalités – celle de la lutte des classes et celle du développement des forces productives –, va être source de débats permanents. Laquelle l’emporte sur l’autre ? Laquelle détermine l’autre ? Elle opposera les sociaux-démocrates en Russie à la veille de 1917. On sait que Marx lui-même a hésité. Dans leur « Préface à l’édition russe de 1882 » du Manifeste, Marx et Engels écrivaient : « La question est alors : bien que fortement minée, l’obchtchina russe, cette forme de l’antique possession en commun du sol, peut-elle passer directement à la forme supérieure de la propriété collective communiste ? […] si la révolution russe marque le signal d’une révolution prolétarienne en Occident, de sorte qu’elles se complètent mutuellement, l’actuelle propriété en commun du sol en Russie peut servir de point de départ à une évolution communiste8. »

Il n’en reste pas moins que ces deux temporalités font toujours référence à une histoire faite par les humains. Le développement des forces productives est le résultat de technologies et de techniques inventées puis choisies et développées aux dépens d’autres ; elles résultent donc, comme la lutte des classes, de l’action humaine à la fois dans leur invention, leur mise au point, leur choix, leur développement et leur généralisation.

Et la nature ?

Marx n’a pas ignoré la nature. Dans sa célèbre Critique du programme de Gotha9, c’est même la première chose qu’il aborde : « Le travail n’est pas la source de toute richesse [contrairement à ce que prétend le programme]. La nature est tout autant la source des valeurs d’usage (qui sont bien, tout de même, la richesse réelle !) que le travail, qui n’est lui-même que l’expression d’une force naturelle, la force du travail de l’homme. […] Et ce n’est qu’autant que l’homme, dès l’abord, agit en propriétaire à l’égard de la nature, cette source première de tous les moyens et matériaux de la nature, ce n’est que s’il la traite comme un objet lui appartenant que son travail devient la source des valeurs d’usage, partant de la richesse10. » Pourquoi est-ce si important à ses yeux ? « Les Bourgeois ont d’excellentes raisons pour attribuer au travail cette surnaturelle puissance de création : il s’ensuit que l’homme qui ne possède rien d’autre que sa force de travail sera forcément, en tout état de société et de civilisation, l’esclave d’autres hommes qui se sont érigés en détenteurs des conditions objectives du travail. Il ne peut travailler, et vivre par conséquent, qu’avec la permission de ces derniers11. »

Marx ne manque pas de souligner un tour de passe-passe : « Quelle conclusion devrait-on en attendre ? “Puisque le travail est la source de toute richesse, nul dans la société ne peut s’approprier des richesses qui ne soient un produit du travail. Si donc quelqu’un ne travaille pas lui-même, il vit du travail d’autrui et, même sa culture, il la tire du travail d’autrui.” » Or le programme de Gotha ajoute : « et comme le travail productif n’est possible que dans la société et par la société, son produit appartient intégralement, par droit égal, à tous les membres de la société. » Marx n’aime manifestement pas l’emploi ici du terme de société qui vient se substituer aux rapports de propriété et les masquer, les indifférencier. Il se gausse de ce « et comme » qui annule la proposition qu’il aurait été logique de faire : seuls ceux qui travaillent doivent avoir accès aux richesses.

Marx reproche donc aux rédacteurs du programme de Gotha d’oublier le rôle de la nature mais lui-même l’élimine ensuite très vite. On peut finalement, dit-il, faire comme si la nature pouvait être oubliée et se retrouver ainsi d’accord avec les rédacteurs du programme ! La nature est là, mais muette : elle n’exige rien, elle n’oblige en rien les différents acteurs de la société.

Marx n’ignorait pas non plus les sciences de la nature qui ont connu un formidable développement à son époque. Il a été très impressionné par Darwin. Mais les sciences de la nature sont avant tout pour lui un modèle. C’est ce qu’il évoque dans sa préface au Capital : « Mon point de vue d’après lequel le développement de la formation économique de la société est assimilable à la marche de la nature et à son histoire, peut moins que tout autre rendre l’individu responsable de rapports dont il reste socialement la créature, quoi qu’il puisse faire pour s’en dégager12. » « De même que Darwin a découvert la loi de l’évolution de la nature organique, Marx a découvert la loi d’évolution de l’histoire humaine », résumera Engels13. Il est vrai qu’à son époque ceux qui croisent sciences de la nature et sciences humaines le font pour transposer les premières dans les secondes et faire de la « lutte de tous contre tous », une « loi éternelle pour la société humaine14 »…

La biologie darwinienne de l’évolution est la mise en histoire, en temporalité de toutes les espèces vivantes. Mais cette temporalité se situe à l’extérieur de l’histoire humaine, hors de ses limites. Elle ne recoupe pas les deux temporalités humaines : celles de la lutte des classes ou du développement des forces productives. C’est un arrière-fond qui peut être considéré comme immuable du point de vue de l’histoire qui se joue entre humains.

Un autre auteur aurait pourtant pu obliger Marx à penser autrement, mais la rencontre n’a pas eu lieu. À l’époque de Marx, Louis Pasteur met en évidence dans son laboratoire de nouveaux acteurs : les microbes15. Contrairement à la découverte de Darwin, celle des premiers microbiologistes fait irruption et vient troubler les temporalités humaines. Les microbes se mêlent aux affaires humaines et peuvent en changer le cours. On apprend avec Pasteur – ce qui le différentie des hygiénistes de son temps – que les conditions sociales ne suffisent pas à décider de l’histoire d’une société : les micro-organismes, avec leur propre histoire, y participent aussi, jouent un rôle positif (comme les levures et tous les virus qui peuplent notre corps et sans lesquels nous ne pourrions pas vivre) ou catastrophique (dans les épidémies meurtrières).

Aujourd’hui, les sciences historiques qui mettent en évidence des êtres qui interagissent avec nous se sont multipliées. La géologie et la climatologie sont aussi, à leur manière propre, des sciences historiques. Qu’ajoutent-elles à l’histoire des humains ? Comment s’insèrent-elles ou même redéfinissent-elles les histoires proprement humaines ? Ces questions ne devraient pas troubler des matérialistes.

Mais le grand changement dans l’ordre des temporalités a eu lieu avec un événement que l’on appelle Anthropocène, ce changement géo-climatique qui mène à reconnaître que les humains ont aujourd’hui le même type de force disruptive que les volcans ou les météorites. Le réchauffement climatique en cours n’appartient pas à un avenir lointain alors que les autres temporalités (humaines) évoqués par Marx dans le Manifeste concernaient les humains contemporains. La menace a ceci de particulier qu’elle s’inscrit dans un temps très court où on voit se multiplier des catastrophes dites encore (bizarrement) « naturelles » telle que celle qui a provoqué la rupture des digues à La Nouvelle-Orléans en 200516. Les temporalités s’entrechoquent comme jamais.

On ne peut plus faire comme si les humains pouvaient s’agiter et faire histoire sur un arrière-fond qui ne changerait que de manière imperceptible. Le temps de la nature peut occuper le devant de la scène et devenir un facteur de changements rapides et déterminants.

En ce sens, Bruno Latour dit souvent qu’une « révolution » a eu lieu. On pourrait aussi parler de « contre-révolution » ! Des possibles se ferment. On ne peut plus parler du socialisme et de la société d’abondance comme on le faisait il y a encore trente ans17. C’est un changement majeur que les marxistes pourraient dire « programmatique ».

L’intrusion de Gaïa

C’est là que se pose la question du capitalisme : a-t-on tout dit en clamant très fort qu’il est le responsable de ce changement géo-climatique aux conséquences catastrophiques ? En n’employant pas ce terme, Latour et Schultz pourraient bien rendre service aux marxistes en les obligeant à penser sans faire de raccourcis ce à quoi ce terme les oblige. On sait que Latour a multiplié dans toute son œuvre les mises en garde contre ce qu’il a appelé « double clic » : « La communication double clic, cet accès immédiat et sans coût, ce transport qui paraît n’exiger aucune transformation, est même devenue le modèle de toute communication possible, l’idéal, le mètre étalon de tout déplacement, le juge de toute fidélité, le garant de toute vérité18. » Le capitalisme sert trop souvent de double clic. Il épargne le travail qui reste à faire, en toute priorité pour Latour et Schultz, un travail préalable de description : celui du monde où on vit et celui dont on vit.

Ce que l’Anthropocène menace, c’est l’environnement avec lequel nous sommes interconnectés de mille manières et dont nous tirons les ressources qui nous permettent de vivre. Cet environnement n’est pas une donnée indépendante des êtres vivants (et pas seulement vivants, les rochers en font aussi partie…) qui l’habitent. C’est l’apport de la temporalité longue, des milliards d’années de la Gaïa due à James Lovelock et Lynn Margulis. Ce sont les vivants, et d’abord les micro-organismes qui l’ont fait exister, les « excréments » des uns (l’oxygène, par exemple) étant des sources de vie pour d’autres. On pourrait dire que l’on fait société avec eux. Toute société se caractérise par une solidarité, une interdépendance, entre les différents éléments qui la constituent. Latour et Schultz proposent de remplacer l’idée d’une « infrastructure économique » par celle d’un « entremêlement écologique ». À quoi oblige une telle distinction ?

On pourrait faire l’exercice de pensée suivante : appelons désormais société 1, la société des humains, celle de la lutte des classes et du développement des forces productives (en prenant société en un sens plus général qu’usuellement, on pourrait aussi parler de monde ou même de cosmologie). Elle doit donc être pensée comme incluse dans une société 2, une société faite de multiples boucles d’interactions (ce qui est le sens de Gaïa), directement et immédiatement menacée par l’Anthropocène. Les nouveaux éléments (caractérisant la société 2) ne viennent pas seulement s’ajouter à ceux de la société 1, ils les modifient du fait de leur solidarité ou interdépendance.

Si la notion de Capitalocène proposée par exemple par Jason Moore (pour remplacer celle d’Anthropocène) n’est pas fausse, elle nous fait néanmoins courir le risque de croire les problèmes trop faciles à résoudre (et celle d’écosocialisme de croire qu’ils le sont déjà !). Certes, ce ne sont pas les humains « en général » qui sont responsables du nouveau régime climatique ou de l’extinction des espèces, mais bien une manière de produire et d’exploiter le travail humain et, faut-il ajouter, d’exploiter notre camarade la Terre19 : un capitalisme indifférent à ses conséquences, c’est-à-dire qui a le génie d’externaliser tous ses produits négatifs et, en premier lieu la production de CO2.

Le nouveau régime climatique vient en effet modifier les manières d’avoir affaire avec ce capitalisme ; il nous oblige à compliquer la manière dont nous appréhendons, caractérisons le capitalisme. Il nous oblige à nous situer dans la société 2, celle où nous vivons et sommes sous une nouvelle menace, dans laquelle les temporalités se croisent de manières nouvelles, celle dans laquelle les humains dépendent de multiples non-humains aujourd’hui menacés pour assurer leur reproduction, leur continuation, et cela solidairement, ce que Latour et Schultz appellent engendrement. L’ordre actuel qui régit cette société 2 est en train de très vite changer sous les coups de boutoir du réchauffement climatique. La société 1 apparaît de plus en plus comme une abstraction, car incomplète ; la société 2 est de plus en plus concrète car elle intègre plus de temporalités.

L’analyse de Marx a toujours pris en considération la question de la reproduction, mais il ne s’est vraiment intéressé qu’à celle de la force de travail. Ainsi dans cet extrait du Capital : « Les propriétaires des forces de travail sont mortels. Pour qu’on en rencontre toujours sur le marché, ainsi que le réclame la transformation continuelle de l’argent en capital, il faut qu’ils s’éternisent, “comme s’éternise chaque individu vivant par la génération”20. »

Dans sa critique du programme de Gotha, Marx mettait sur le même pied la nature et le travail, mais il ne posait la question de la reproduction que pour la force de travail humaine. Il pourrait revenir aux marxistes d’actualiser cette proposition en intégrant dans leur programme politique les conditions de la reproduction de la nature à côté de celles du travail humain. Ce qui signifie bannir définitivement l’idée de ressources illimitées, l’idée d’accroître le plus vite possible la masse des forces de production », et celle d’une inertie de la nature. En sachant que cela a une implication redoutable : le socialisme ne peut plus être défini comme une société d’abondance. Je ne suis évidemment pas le seul à faire cette proposition, il existe tout un courant marxiste qui s’est attelé à cette tâche, mais elle a néanmoins peu diffusé dans les milieux militants liés aux organisations d’extrême gauche plus classiques qui se contentent souvent de faire du réchauffement climatique, de la pollution, de l’extinction des espèces de « nouvelles raisons » s’ajoutant aux anciennes d’être anticapitaliste.

On ne peut plus penser que seule une partie du monde sensible où l’on vit aurait une histoire qui nous importe. Les autres histoires seraient trop lointaines et ne formeraient qu’une très vaste enveloppe à l’intérieur de laquelle se déploierait (règnerait, pourrait-on dire) l’histoire humaine. On est passé d’une vaste enveloppe temporelle majestueusement stable, et donc d’importance négligeable, à une enveloppe étroite qui se replie sur nous, précaire, source d’urgence. Il n’y a plus seulement, pour reprendre le mot de Marx, dans l’introduction au Capital, « assimilation », intérêt réciproque, entre les sciences de la nature et les sciences de l’humain mais croisement, intersection. Elles ne s’imitent plus, ne sont plus seulement une source d’inspiration les unes pour les autres : il faut les combiner21. Il y a là un formidable potentiel de renouvellement de la politique dont Latour a eu très tôt l’intuition quand il a parlé de « Parlement des choses »22.

Rien d’étonnant à ce que deux sciences, la géologie et la biologie de l’évolution (sciences historiques) nous percutent violemment jusque dans nos intérêts politiques autour de la question de la reproduction. Or ces sciences sont encore balbutiantes. Les moyens dont elles disposent sont ridicules comparées aux enjeux. Que sait-on de la fine couche terrestre superficielle, le sol, regorgeant de vie ? Comment augmenter notre connaissance des espèces vivantes qui peuplent la « zone critique », cette mince pellicule dans laquelle nous vivons ? Que va provoquer la disparition de 75 % des insectes (puis des oiseaux réduits à la famine, puis… puis…) sur les cycles de vie inter-agissants dont nous dépendons ? Que savons-nous des « espèces compagnes », comme les appelle Donna Haraway, celles avec qui nous « partageons le pain » et sans lesquelles nous ne pouvons pas vivre ? Ces sciences ne sont pas seulement sous-estimées et sous-financées, elles sont aussi menacées, comme Isabelle Stengers l’a souligné, par la nouvelle « économie de la connaissance » qui fait dépendre les recherches publiques de l’obtention de fonds privés. Tesla, financée par l’administration des États-Unis, préfère aller explorer la planète Mars – avec des technologies qui augmentent la quantité de CO2 dans l’atmosphère ! – que la « zone critique » dont il est illusoire de croire que l’on pourra s’échapper.

Il y a bien une hiérarchie entre ces deux sociétés. Si l’on dit que la crise écologique « est due » au capitalisme, on met la société 1 en situation d’expliquer de manière nécessaire et suffisante la société 2. Or c’est seulement l’entrelacs des boucles grâce auxquelles Gaia « continue » qui donne in fine à la société 1 le pouvoir de menacer cette persistance. Le véritable pouvoir appartient à celle qui fait intrusion dans nos histoires et cela non sous forme d’une crise (passagère) mais comme ce dont nous ne serons plus jamais quitte. Si on prend au sérieux les questions de reproduction des non-humains autant au sérieux que l’a fait Marx pour le travail humain, la société 1 est en situation d’avoir des comptes à rendre à la société 2. Les bacilles de Pasteur sont des acteurs typiques de la société 2, et les acteurs humains de la société 1 vivent dans un monde bien abstrait si, à leurs risques et périls, ils pensent pouvoir les ignorer !

Les mots changent de sens selon que l’on se situe dans la société 1 ou la société 2. Dans la première, l’émancipation est l’objectif politique par excellence. Dans la société 2, les attachements comptent : ils doivent être découverts et cultivés. On sera sensible aux dépendances dans la société 1 et aux interdépendances dans la société 2. L’économie a longtemps été conçue par les marxistes comme l’infrastructure23 de la société 1, alors que dans la société 2, ce sont les entremêlements entre tous les existants qui pourraient être considérés comme le fondement, si ce mot peut encore avoir un sens étant donné qu’il désigne ici un régime d’existence vulnérable. Le matérialisme de la société 1 perd son caractère réductionniste dans la société 2 : les matières retrouvent toute leur diversité. Dans la société 1, l’exploitation règne en maître unique, dans la société 2, la destruction vient compléter et modifier le tableau. Le pressentiment exprimé par Marx dans L’Idéologie allemande devient réalité immédiate : « Dans le développement des forces productives, il arrive un stade où naissent des forces productives et des moyens de circulation qui ne peuvent être que néfastes dans le cadre des rapports existants et ne sont plus des forces productives, mais des forces destructives24. » Dans la société 1, l’économie s’impose. Dans la société 2, l’économie est une écologie en permanence tronquée et artificiellement délimitée (ainsi dans le débat sur les betteraves et l’emploi de néonicotinoïdes, on considérera que le sort des abeilles, à la différence de celui des usines sucrières, est hors économie).

Dans la société 1, il y a une nature assez indifférente ; dans la société 2, nous sommes dans le « chtulucène » proposé par Donna Haraway pour rendre compte du fait que nous ne sommes pas seuls au monde, mais dépendons d’entremêlements innombrables qui restent largement à explorer. En ce sens, l’Anthropocène est à la fois le nom d’un changement géologique mais aussi l’occasion de tourner notre regard vers le monde où l’on vit et celui dont on vit, de commencer à l’explorer alors que nous avions appris à l’ignorer. Dans la société 1, toute notre attention est tournée vers les usages et les échanges (et leurs valeurs) ; dans la société 2, les contacts (et leur valeur) prennent une place de choix. Dans la société 1, nous sommes des humains ; dans la société 2, nous sommes des Terriens – nous avons atterri. Dans la société 1, on fait de la politique, dans la société 2, il va falloir apprendre à faire, selon la belle expression d’Isabelle Stengers, de la cosmopolitique : les propositions qui sont faites, les décisions qui sont prises, doivent l’être « en présence de ceux et de celles qui en porteront les conséquences »25.

On pourrait ainsi poursuivre à l’infini la manière dont les « choses » telles que nous avons appris à les caractériser dans la société 1 doivent l’être autrement dans la société 2. Quand une proposition passe de la société 1 à la société 2, elle subit une métamorphose et non pas un ajout (la question écologique ne vient pas s’ajouter à la question sociale, il la transforme).

Il faut trouver les bonnes manières de nommer les choses, les expériences, les propositions quand on les fait passer de la société 1 à la société 2. On peut citer ici Pierre Charbonnier qui a montré la nécessité pour l’écologie de ce qu’il a appelé une « reformulation matérielle des conflits sociaux » : « Le langage politique moderne est si profondément lié à des formes d’appropriation du sol, de gestion des ressources, d’autorité scientifique aujourd’hui caduques qu’il doit faire l’objet d’une mutation intégrale et exigeante. […] la terre que nous habitons n’est plus du tout la même qu’auparavant, mais aussi […] l’avenir tel que nous l’avions imaginé jusqu’à présent26. »

Le travail à faire collectivement est immense. Latour et Schultz se sont dans leur Mémo centrés sur la question clé des classes sociales et de la lutte des classes car leur principale préoccupation est la nécessaire mise en mouvement de tous ceux qui sont menacés. On pourrait les accuser d’avoir une vision très performative de ce qu’est une classe sociale quand ils parlent de la « nouvelle classe écologique » qui doit venir à l’existence. Mais ils ne sont pas si éloignés de Marx en la matière…

Dans le Manifeste, Marx mettait déjà les ouvriers sous l’emprise de la métamorphose : « Le résultat véritable de leurs luttes n’est pas le succès immédiat, mais l’expansion grandissante de leur union. […] Cependant, toute lutte de classes est une lutte politique. […] Cette organisation des prolétaires en classe, et par suite en parti politique, la concurrence entre les ouvriers eux-mêmes la détruit à chaque instant. Mais elle ne cesse de renaîre, plus forte, plus solide, plus puissante27. » Il n’y a donc pas une ontologie simple avec une « classe en soi » – objet – et une « classe pour soi » – sujet –, mais, un procès, une série de processus métamorphiques jamais terminés. Cette métamorphose est générale : « Le processus de désagrégation au sein de la classe dominante, au sein de toute l’ancienne société revêt un caractère si violent, si cru, qu’une petite partie de la classe dominante se désolidarise d’elle et rejoint la classe révolutionnaire, la classe qui porte en ses mains l’avenir28. » C’est un point sur lequel Daniel Bensaïd n’a cessé d’insister : « On chercherait en vain chez Marx une définition simple des classes ou un tableau statistique des catégories socioprofessionnelles. Autrement dit, les classes apparaissent chez lui dans un rapport antagonique réciproque. Elles se définissent dans et par leur lutte29. » Selon Bensaïd, même le parti a chez Marx une forme « intermittente »30.

Toutes les notions, tous les outils d’analyse nés dans la société 1 doivent être transformés, métamorphosés, quand on se situe dans la société 2. Cela réclame ce que Stengers – à la suite du philosophe Whitehead – appelle « un saut de l’imagination » auquel ce « temps de débâcle » nous appelle31. Que deviennent les caractérisations des classes sociales quand on passe de la société 1 à la société 2 ? Les notions de classes ne flottent pas dans le néant mais dans le système proposé par la société 1 qui leur donne leur statut. Dans la société 2, on avance en tâtonnant, « de proche en proche », pour reprendre la formule Latour et Schultz.

Prendre en compte les combats les plus divers menés contre les extractivistes pour définir tous ceux dont c’est la survie même qui est menacée ne pose pas beaucoup de problèmes. La caractérisation que l’on pourrait en faire serait donc plus immédiatement politique que liée à un rôle historique et à une place dans des rapports uniquement conçus comme de « production ». Les ennemis tels qu’ils se font face dans la société 2 ne sont pas des classes au sens marxiste du terme, ou ne le sont pas encore. On pourrait parler de parti plus au sens de Marx (« Les communistes ne constituent pas un parti particulier en face des autres partis ouvriers32. ») que de celui de ses héritiers : au sens de prendre parti ou, mais les deux sont indissociables si la prise de parti est matérialiste et non idéaliste, de se rendre partie prenante33. La notion d’intersectionnalité pourrait être une tentative – en se gardant d’en faire une solution miracle – pour décrire un tel processus génératif, générant de proche en proche des processus de métamorphose des rapports entre les humains et non humains qui y participent.

Les écosocialistes sont confrontés au même problème que celui mis au centre de leur Mémo par Latour et Schultz : comment passer du constat à l’action ? Comment faire pour que des milliards de personnes menacées par le Nouveau Régime Climatique, ou temps des catastrophes, deviennent capables de définir leurs intérêts et d’agir collectivement ? Ils auraient tort de croire que l’histoire leur a fourni une réponse toute faite.

Notes

- Bruno Latour et Nikolaj Schultz, Mémo sur la nouvelle classe écologique, La Découverte, 2022.[↩]

- Je pense en particulier en France à Léna Balaud et Antoine Chopot (Nous ne sommes pas seuls, Seuil, 2021) qui connaissent bien le travail de Bruno Latour et débattent avec pertinence de ses propositions. En langue anglaise le travail de Jason Moore, par exemple, est également passionnant.[↩]

- Je pense en premier lieu à Michael Löwy, Jean-Marie Harribey et Daniel Tanuro.[↩]

- Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du parti communiste, Garnier-Flammarion, p. 73.[↩]

- Ibid., p. 99.[↩]

- Ibid., p. 80.[↩]

- Ibid., p. 81.[↩]

- Ibid., p. 129-130.[↩]

- Le programme de Gotha était destiné à préparer le congrès d’unification du mouvement socialiste en Allemagne (1875). Le texte était de Ferdinand Lassalle, un dirigeant que Marx a attaqué très durement.[↩]

- Karl Marx, « Gloses marginales au programme du Parti ouvrier allemand », in Karl Marx et Friedrich Engels, Critique des programmes de Gotha et d’Erfurt, Éditions sociales, p. 22.[↩]

- Ibid., p. 23.[↩]

- Karl Marx, Le Capital, Garnier-Flammarion, p. 37.[↩]

- Dans son discours à l’enterrement de Marx. Karl Marx et Friedrich Engels, Lettres sur les sciences de la nature, Éditions sociales, p. 114.[↩]

- Ibid., p. 85.[↩]

- On sait la passion de Bruno Latour pour Louis Pasteur. Ce sera à l’origine de deux de ses livres : Pasteur : guerre et paix des microbes (La Découverte, 2011) et Pasteur. Une science, un style, un siècle, Perrin/Institut Pasteur. La seule référence que j’ai trouvée à Pasteur concerne le débat sur la génération spontanée (qui oppose Pasteur à Pouchet) dans une lettre de Marx à Engels : « Lafargue me dit que la toute nouvelle école de physiologie microscopique, Robin en tête, a pris position contre Pasteur, Huxley, etc. et pour la generatio aequivoca [génération spontanée]. » Une question manifestement pas tranchée pour lui. Karl Marx et Friedrich Engels, Lettres sur les sciences de la nature, Éditions sociales, p. 46. Quant à Engels, il écrit : « Les expériences de Pasteur sous ce rapport sont vaines ; à ceux qui croient à la possibilité de la génération spontanée, il n’en démontrera jamais l’impossibilité à l’aide de ces seules expériences ; mais elles sont importantes parce qu’elles donnent beaucoup d’éclaircissements sur ces organismes, leur vie, leurs germes, etc. », Friedrich Engels, « [Biologie] », Dialectique de la nature, <classiques.uqac.ca>.[↩]

- Isabelle Stengers en fait un point tournant de notre histoire dans Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, La Découverte, 2013.[↩]

- Je pense en particulier aux travaux d’Ernest Mandel, très prolixe sur la description du socialisme et du communisme.[↩]

- Bruno Latour, Jubiler ou les tourments de la parole religieuse, La Découverte, 2013, p. 30.[↩]

- À la manière dont le pape François parle de « notre sœur, la terre » dans son encyclique Laudato si’.[↩]

- Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 133.[↩]

- Imitation bien mise en relief par Engels dans son discours sur la tombe de Marx : « de même que Darwin a découvert la loi du développement de la nature organique, de même Marx a découvert la loi du développement de l’histoire humaine », Œuvres choisies, tome 3, Éditions du progrès.[↩]

- Impossible de revenir en détail sur cette notion (que Stengers transformera en « parlement cosmopolitique »). J’y reviens en détail dans mon livre Latour-Stengers, un double vol enchevêtré, La Découverte, 2021 (en téléchargement gratuit sur les sites des librairies). Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, La Découverte, 1991.[↩]

- On pense évidemment aux courants althussériens, mais même les marxistes qui ne l’étaient pas (comme Ernest Mandel) ont accepté cette idée d’infrastructure.[↩]

- Karl Marx, L’Idéologie allemande, Éditions sociales, p. 67-68.[↩]

- C’est ainsi que Donna Haraway présente la cosmopolitique de Stengers.[↩]

- Pierre Charbonnier, Abondance et Liberté. Une histoire environnementale des idées politiques, La Découverte, Paris, 2020, p. 420-422. Il ne s’agit pas de nier que Marx définissait aussi les conditions « matérielles » des conflits sociaux, mais d’élargir la matérialité à prendre en compte.[↩]

- Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du parti communiste, op. cit., p. 85.[↩]

- Ibid., p. 86.[↩]

- Daniel Bensaïd, Marx [mode d’emploi], op. cit., p. 43.[↩]

- Ibid., p. 112.[↩]

- Alfred North Whitehead, Procès et Réalité. Essai de cosmologie, Gallimard, p. 60.[↩]

- Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du parti communiste, op. cit., p. 91.[↩]

- Ce qu’exprime le refrain « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. »[↩]