La mise au ban de la Russie à la suite du déclenchement de sa guerre inique contre l’Ukraine a révélé crûment les fragilités de l’Union Européenne et l’absence d’une politique énergétique digne de ce nom : le pétrole et le gaz sont devenus des armes stratégiques pour les Russes, qui ne se font pas faute de les utiliser, menaçant les territoires européens de graves pénuries. Les prix se sont envolés, à la pompe notamment, incitant les gouvernements à verser des subventions pour en limiter l’impact. Plus généralement, pour parer aux difficultés annoncées, les réponses se multiplient : on cherche à diversifier les approvisionnements en gaz et pétrole, amenant au retour en grâce de l’Arabie saoudite sur la scène internationale ; on se propose, en France, de rouvrir des centrales à charbon en passe d’être abandonnées, afin de compenser momentanément la baisse de la production électrique ; le nucléaire gagne en popularité, puisqu’il semble promettre d’échapper à l’avenir aux chantages de pays voyous ; on incite enfin – y compris les compagnies pétrolières elles-mêmes, c’est dire – à une certaine sobriété énergétique, en demandant aux citoyens d’agir de manière responsable et de limiter leur consommation.

Bien entendu, il n’y a pas, à proprement parler, au niveau global, de pénurie énergétique : c’est l’inégale répartition des ressources, en l’occurrence fossiles, qui pose ici problème, tant au niveau international – avec le pouvoir indu qu’elle octroie à certains États – qu’à l’échelle nationale, puisque certains souffrent plus que d’autres évidemment de ces hausses de prix et de ces restrictions potentielles.

Qu’il s’agisse de pénuries locales comme en ce moment, ou de craintes de pénuries plus générales – qui ont agité les sociétés occidentales pendant des décennies, avant que le changement climatique ne vienne reléguer ces inquiétudes au second plan –, elles sont particulièrement le fait des énergies fossiles, et ce pour trois raisons principales.

Tout d’abord, bien sûr, parce que ce sont des énergies de stock et non de flux : leur quantité, même si elle paraît gigantesque, est donc forcément limitée. Pour des raisons techniques, financières ou d’épuisement pur et simple, on sait d’emblée qu’elles se tariront un jour – les sociétés organisées sur cette base s’inscrivent donc forcément dans un horizon tragique, puisqu’elles sont conscientes de leur caractère éphémère. Ce sont aussi, plus que les ressources qui dominaient auparavant, des énergies insérées dans un marché et un réseau : le charbon, le pétrole, le gaz, s’achètent, se négocient, se transportent ; ils sont produits, préparés, acheminés, vendus par de grandes compagnies vers lesquelles doivent se tourner les consommateurs, lesquels subissent dès lors une relative perte de contrôle sur leur approvisionnement en énergie. Dans ces conditions, il est d’autant plus difficile de réagir seul à la précarité énergétique.

Enfin, le recours aux fossiles accroît considérablement – pour le meilleur certes, mais aussi pour le pire – notre consommation d’énergie : entre 1820 et 2000, la consommation mondiale d’énergie a été multipliée au moins par 25. Cette augmentation se fait par ailleurs de manière très inégale selon les lieux et les appartenances sociales – le dernier « rapport sur les inégalités mondiales » coordonné par Thomas Piketty estime ainsi que les 1% les plus riches de la planète émettent autant de gaz à effet de serre que les 50% les plus pauvres. L’appétit d’énergie est énorme, et, en lien avec l’impératif de croissance continue du PIB, ne cesse de s’accroître.

Toutes ces problématiques émergent dès l’aube de l’ère fossile, dans le Royaume-Uni du XIXe siècle, véritable laboratoire pour réfléchir aux trois enjeux majeurs qui se dégagent lorsque l’on aborde la question des pénuries de fossiles, aussi bien à la lueur des difficultés actuelles qu’à celle de l’histoire. Celui de l’indépendance énergétique, tout d’abord : comment conserver aussi longtemps que possible une énergie nationale ? Comment envisager son épuisement ? Le deuxième enjeu porte sur la précarité énergétique proprement dite : il s’agit ici de permettre l’accès des ressources fossiles à tous et de comprendre comment, au niveau individuel et local, la pénurie a pu être gérée et palliée. Enfin, le meilleur moyen de lutter contre la pénurie fossile n’est-il pas d’utiliser d’autres énergies ?

Épuisement des ressources et indépendance énergétique

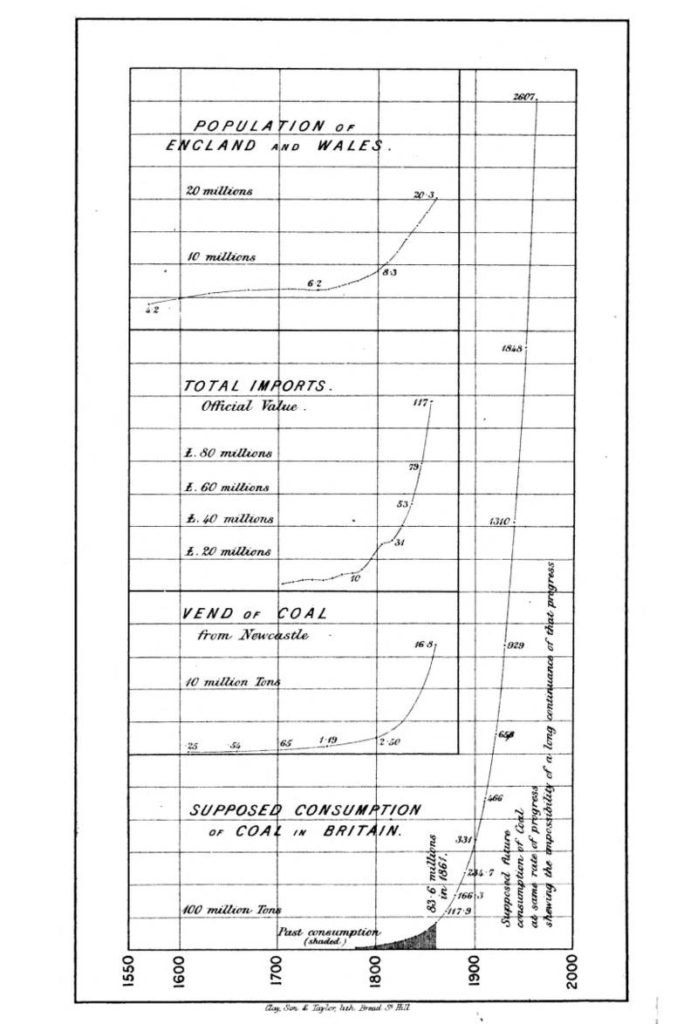

Même si cette dimension est un peu oubliée aujourd’hui, les sociétés industrialisées ont longtemps vécu dans l’angoisse d’une pénurie sur le long terme, qui précipiterait le déclin de la civilisation de puissance en train de naître. On scrute alors les ressources charbonnières ou pétrolières avec attention, en tâchant de mesurer combien de temps encore il reste avant l’irrémédiable déclin… Une telle inquiétude est manifeste dès la fin du XVIIIe siècle, lorsque le charbon commence à pénétrer l’industrie britannique. Les avertissements s’échelonnent pendant un siècle, jusqu’à la Première Guerre mondiale, rappelant sans cesse que les stocks sont limités, que le coût de l’exploitation des gisements est toujours plus élevé et que l’effondrement du pays est au bout de cette voie.

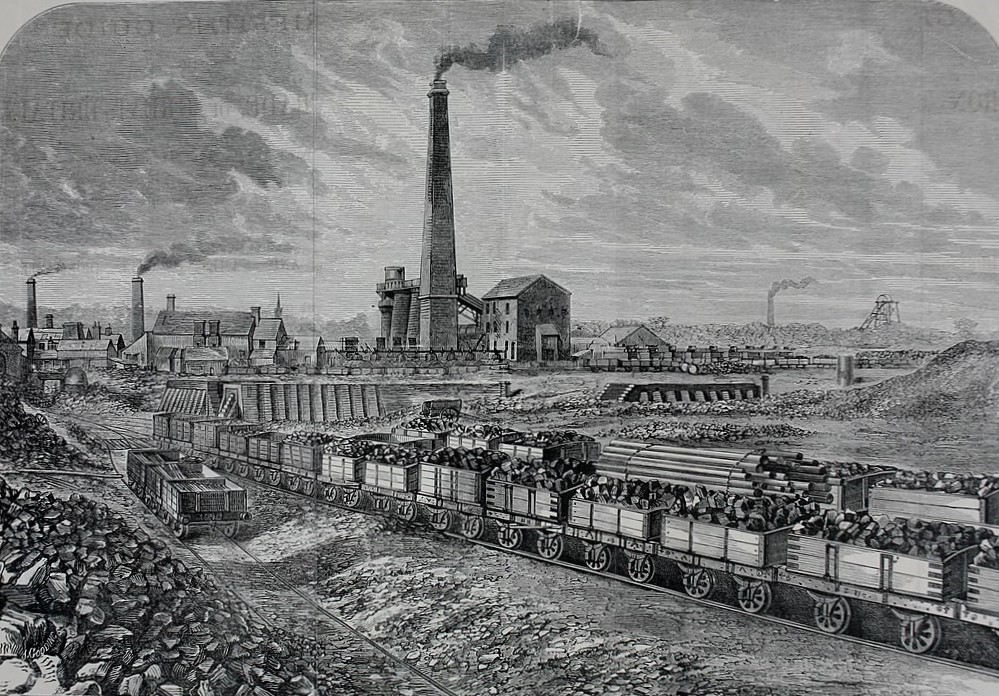

Ce n’est vraiment que dans les années 1830 que ces enjeux quittent les publications spécialisées et pénètrent le débat public – au moment où une conscience plus générale de l’importance du charbon dans la vie (économique et domestique) nationale voit le jour. C’est alors en effet que le charbon britannique est célébré comme le « pain » de l’industrie, le sang du pays : il est vrai que sa qualité et ses prix peu élevés assurent la suprématie économique du Royaume-Uni sur le monde, ce qui ne fait que se renforcer dans les décennies qui suivent : l’inauguration du nouveau bâtiment de la bourse du charbon à Londres en 1849 est l’occasion de mettre en scène la primauté de cette source d’énergie dans la vie de la nation. Hors du charbon, semble-t-il, point de salut. Voilà une bénédiction à court terme, si l’on s’en tient à ses prouesses de puissance et qu’on fait fi de ses impacts environnementaux et sanitaires ; mais c’est aussi une terrible épée de Damoclès, car le cycle de croissance engagé est forcément transitoire, puisqu’il repose sur une énergie épuisable.

L’anxiété est sourde, et s’exprime parfois brutalement, à l’occasion de la signature du traité de libre-échange avec la France en 1860, qui saignerait le pays de son principe vital en raison de l’accroissement des exportations, ou de hausses de prix en 1890 ou 1900 qui font craindre que le temps de l’abondance est arrivé à son terme. La plus grande panique s’exprime au tournant des années 1860-1870. En 1865, le jeune économiste William Stanley Jevons publie en effet un pamphlet à succès, The Coal Question, qui ne laisse plus qu’un siècle au Royaume-Uni avant un déclin présenté comme inévitable, suscitant de très vifs débats à travers tout le pays et jusqu’au Parlement. Les prédictions les plus alarmistes à propos de l’épuisement des gisements houillers semblent (à tort) trouver leur confirmation lors de la plus forte hausse de prix de tout le siècle, en 1873, qui fait craindre à certains que le temps de la rareté énergétique est arrivé.

L’un des enjeux, bien sûr, est la quantification des réserves et l’évaluation du temps restant avant l’effondrement : ces mesures varient considérablement au fil du siècle, oscillant entre 110 et 1695 ans – de quoi rassurer les optimistes et faire frémir les plus pessimistes. Car, comme l’a montré Fredrik Albritton Jonsson, tout est ici affaire de positionnement idéologique, entre deux postures que l’on retrouve encore aujourd’hui et qui sont alors défendues tant par des géologues que des industriels ou des hommes politiques1. D’un côté, les Cornucopiens, ceux qui veulent croire qu’il ne saurait y avoir de limites naturelles à la croissance : d’après eux, il y a bien assez de charbon pour assurer l’hégémonie britannique sur le long terme (en quoi ils avaient raison, si le charbon était resté le socle des développements futurs), et le progrès se chargera bien d’assurer son renouvellement ou de nouvelles méthodes de production si besoin était ; dès lors, aucune contrainte législative ne doit s’immiscer dans le fonctionnement du marché, faute de fragiliser les positions britanniques. Face à eux, les Malthusiens, qui insistent au contraire sur la dimension transitoire du régime énergétique fossile et l’impératif, au nom des générations futures, d’une gestion aussi rationnelle que possible d’une manne épuisable et précieuse.

Dans le cadre idéologique victorien, façonné par le libre-échange, c’est l’inaction qui prévaut. Quelques grands noms comme Alfred Wallace, le co-découvreur avec Darwin de la théorie de la sélection naturelle, ont beau faire valoir la singularité du charbon pour justifier la taxation de ses exportations (qui ne cessent d’augmenter à la fin du XIXe siècle et font craindre un renchérissement des prix intérieurs et un épuisement plus rapide des gisements), celle-ci n’est mise en place qu’en de rares occasions. Globalement, les gouvernements n’adoptent pas de véritable politique énergétique, si ce n’est un encouragement général à la lutte contre le gaspillage, aussi bien dans l’industrie que dans les intérieurs domestiques. Il est vrai que la gabegie était générale2 et dénoncée régulièrement, surtout à partir des années 1860, sans grand effet il faut le reconnaître, même si on estime qu’à partir de la deuxième moitié des années 1870 l’intensité énergétique de l’économique britannique commence à s’améliorer.

En 1905, le rapport de la Commission Royal sur l’approvisionnement en charbon, estime encore qu’environ un tiers du charbon consommé pourrait être économisé3… C’est surtout la consommation des particuliers qui est montrée du doigt : on ne cesse de critiquer les cuisinières et cheminées à foyer ouvert, qui consument mal le charbon, gâchent des quantités astronomiques de ce combustible et, en rejetant des fumées épaisses, polluent considérablement les villes. En dépit d’innombrables appels, de la part de scientifiques ou de réformateurs sociaux, et de salons ou de traités présentant les appareils permettant de réduire ce gaspillage, les mœurs changent peu. Avant 1914, seul l’usage du gaz, notamment pour la cuisine, parvient à limiter un peu la surconsommation et le gâchis de houille.

La Première Guerre mondiale change radicalement la donne, du fait de la pénurie réelle qui menace le pays du fait de l’absence des mineurs partis sur le front : en dépit du contrôle des prix à partir de 1915, le charbon se fait rare et cher, tandis que les citoyens se massent par centaines aux dépôts pour obtenir quelques sacs ; les témoignages recueillis après le conflit témoignent d’une peur constante du froid et des souffrances que l’absence de charbon pouvait provoquer. La situation est si tendue qu’au sortir de la guerre, alors que les restrictions et les difficultés persistent, le pays craint la révolution. Dans ces circonstances, le Royaume-Uni se dote enfin d’une véritable politique énergétique, qui se prolonge par la suite et qui repose sur deux axes.

Le premier consiste en une intervention accrue de l’État : pendant le conflit, elle vise à encourager les économies d’énergie, à rationner la consommation, et va même jusqu’à une prise de contrôle des mines du pays à partir de 1917. Si l’on revient à une régulation par le marché en 1921, l’industrie charbonnière fait face à de telles difficultés que la poursuite d’une intervention étatique est régulièrement réclamée : l’entre-deux-guerres peut être lu comme une lente prise de conscience de cette crise, qui aboutit à l’encadrement des prix en 1930 et à la nationalisation effective en 1946. Mais il s’agit là d’essayer de remettre sur pied une industrie exsangue et de remédier aux conflits sociaux qui l’agitent, pas de régler la gestion des ressources et d’éviter une pénurie.

C’est plutôt le rôle de l’autre pan de la politique progressivement mise en place, qui cherche à améliorer l’utilisation du charbon et à encourager sa gestion raisonnée, par la recherche et l’innovation scientifique. Cette nouvelle priorité de l’action publique est incarnée par le Fuel Research Board, né en 1917, qui se donne deux ambitions principales : la plus importante, qui occupe cet organisme jusque bien après la Seconde Guerre mondiale, consiste à installer des laboratoires dans les principaux bassins houillers et à classer et analyser les différents types de charbons qu’on peut y trouver afin de déterminer les usages auxquels ils se prêtent le mieux ; la seconde, qui s’exerce essentiellement dans une Fuel Research Station installée en 1919 à East Greenwich, cherche plutôt à résoudre les problèmes techniques qui freinent la transformation du charbon brut, polluant, en combustibles apparemment plus propres et en dérivés précieux – benzol, goudron, ammoniaque, voire pétrole – qui permettent d’optimiser les ressources du pays.

Il s’agit à chaque fois d’aller jusqu’à penser la commercialisation de tels procédés ou produits, afin de rendre viables ces industries potentielles – un défi qui n’est pas toujours relevé, par exemple dans le cas du pétrole issu de la liquéfaction de la houille. L’objectif ici est double, puisqu’on souhaite tout à la fois réduire le gâchis, tant au niveau de la production qu’à celui de la consommation, pour pérenniser les ressources, et défendre l’indépendance énergétique du pays, qui repose essentiellement sur la houille.

Les charbonnages accompagnent ces politiques avec enthousiasme, tout en s’impatientant des lenteurs de la recherche scientifique. Pour défendre une industrie malmenée, ils s’efforcent d’encourager à la consommation de charbon, mais d’une manière raisonnée – des vendeurs spécialisés sont formés, prodiguant moult conseils sur la variété la plus adaptée à tel ou tel usage, et sur les gestes à adopter pour éviter le gâchis – et sous la forme de produits transformés, les semi-cokes notamment, plus efficaces et moins fumigènes. Pourtant, si le charbon reste globalement le combustible le moins cher, en comparaison du gaz ou de l’électricité, ces produits transformés, eux, sont onéreux et peinent parfois à s’imposer. Ces considérations de préservation des ressources nationales sur le long terme ne sont donc pas déconnectées de celles liées, à plus court terme, aux enjeux de l’accès équitable et général aux sources d’énergie.

Pénuries locales et précarité énergétique

La précarité énergétique n’est évidemment pas une nouveauté. Elle s’exprime probablement sous une forme nouvelle à l’ère du charbon, pour les raisons évoquées plus haut. Il est difficile en effet pour un citadin se procurant son combustible auprès d’un marchand de trouver des alternatives lorsque les prix s’envolent au point de devenir inaccessibles. Les classes populaires victoriennes en témoignent, qui rappellent continûment leur crainte du manque de charbon et leur peur du froid. Il est frappant de constater à quel point, dans ce pays d’abondance énergétique, la précarité en ce domaine est réelle. Si l’achat du combustible représente seulement autour de 5-6% des budgets, c’est un maximum qui ne permet pas un véritable confort thermique dans les périodes normales, et se traduit par des situations de véritable détresse lorsque les coûts sont trop élevés.

L’année 1873 est à ce titre révélatrice. Elle est le moment de la pire « coal famine » du siècle : une envolée spectaculaire des prix du charbon, qui vont jusqu’à tripler entre 1871 et les premiers mois de 1873. L’inquiétude des Britanniques les moins aisés est immense et se traduit par de nombreuses manifestations d’indignation (indignation meetings), dénonçant les accapareurs, les propriétaires de mines ou l’inaction du gouvernement. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une pénurie – le charbon ne manque pas, il devient juste inabordable pour certains, entraînant de terribles souffrances : des médecins de l’époque évoquent les excès de mortalité provoqués par le froid, et le fait que certains habitants pauvres d’Édinbourg par exemple n’ont plus les moyens de cuire leur nourriture…

Pour le gouvernement, tout comme pour le Comité du Parlement en charge de la question, la solution est simple : il faut laisser les mécanismes du marché s’appliquer et tout rentrera dans l’ordre – de fait, c’est ce qui finit par se passer, lorsque les prix baissent à l’automne 1873. Les raisons de l’envolée tiennent, selon les dirigeants du pays, à un effet de ciseau (baisse temporaire de la production britannique et forte demande internationale), mais aussi à l’irrationalité des masses, qui accroissent leurs souffrances en voulant acheter trop massivement du charbon par peur de la pénurie, aggravant la pression inflationniste et distordant le fonctionnement naturel du marché. Mais clairement, pour une partie des plus démunis, s’en tenir à ces explications sans rien faire ne peut plus suffire. Le charbon s’insère dans ce que E.P. Thompson a appelé une économie morale4 : il est un bien de première nécessité, dont le manque, et la dénonciation des profits indus qui seraient tirés par certains de cette situation, sont porteurs d’une très forte charge morale. Dès lors, le charbon ne saurait être laissé à la seule loi du marché ; ses prix, sa distribution, devraient pouvoir relever d’une intervention de l’État – les propositions de nationalisation des industries charbonnières refont alors surface5.

Cette intervention publique semble d’autant plus nécessaire que cette panique nationale se situe au croisement des deux temporalités que j’ai évoquées : une inquiétude de court terme qui se nourrit de l’angoisse d’une pénurie générale ancrée dans le temps long et ravivée par l’ouvrage de Stanley Jevons. Le temps du déclin serait-il arrivé ? Les réflexions provoquées par cette situation sont particulièrement intéressantes lorsqu’elles tentent de répondre à de tels défis. Elles pointent en effet, paradoxalement, les bénéfices des prix élevés du charbon, qui seuls sont à même de casser le paradoxe dans lequel le pays s’est enfermé : des prix bas assurent sa suprématie, mais entraînent une surconsommation de la ressource, accélérant l’épuisement des réserves et donc la venue du déclin.

C’est pour y répondre que naissent, autant que je le sache, les premières propositions de taxe carbone, émises notamment par des lecteurs du Colliery Guardian, le journal des industriels du charbon et de la métallurgie, ou du Times. Mais c’est surtout Sir Rowland Hill, une sommité victorienne alors vieillissante, qui formalise l’idée en 1873 devant la Statistical Society of London : il s’agirait de taxer le charbon pour maintenir des prix élevés, mais en faisant en sorte que cette taxe remplace partiellement ou intégralement les autres prélèvements directs ou indirects afin de ne pas pénaliser indûment la population la plus pauvre6.

Peu d’attention est portée à cette suggestion, qui est moquée et tombe dans l’oubli. Seule la London Quarterly Review la prend au sérieux et décide d’en tester la pertinence. Elle enquête auprès d’une vingtaine de familles du quartier populaire de Marylebone, à Londres, et conclut à l’inapplicabilité des idées de Rowland Hill. Les plus démunis payent déjà peu ou pas d’impôt : la hausse des prix de l’énergie ne serait donc pas compensée pour eux par un abaissement d’autres taxes. Par ailleurs, d’après le journaliste, ils seraient incapables (par manque de moyens et d’éducation) de mettre en place chez eux des mesures d’économie. La taxe carbone, sous cette forme, serait donc injuste et inefficace7…

Se passer des fossiles ?

Les pénuries locales et ponctuelles de charbon, qui affectent si durement certaines catégories de la population britannique, tout comme les angoisses plus diffuses d’un épuisement des réserves nationales, font ressentir crûment la dépendance du pays envers cette ressource. Des scientifiques commencent dès lors à réfléchir à de possibles alternatives, à l’image de la British Science Guild, menée par le prix Nobel de chimie Sir William Ramsay, qui publie en 1912 un ouvrage faisant le point sur les sources d’énergies naturelles disponibles pour le pays8. La réponse des experts sollicités est clairement pessimiste : rien ne saurait remplacer le charbon et il faut dès lors tout faire pour économiser cette ressource si précieuse. Il faut dire qu’ils réfléchissent en termes d’équivalence absolue, qu’ils recherchent une énergie qui puisse remplacer parfaitement la houille : or, de fait, rien ne saurait offrir les mêmes avantages (caloriques, économiques, pratiques) que le charbon pour le Royaume-Uni : aucune énergie n’est aussi abondante, dense, peu chère sur le territoire national.

Il aurait fallu chercher des alternatives non à la source en elle-même, mais au système global qui s’est organisé autour d’elle. Car c’est bien un pays tout entier qui s’organise autour de cette énergie. Comme combustible, le charbon alimente les usines, les chemins de fer, les navires à vapeur. Il bouleverse donc profondément le rapport au monde, au temps, à l’espace. Les intérieurs domestiques en sont dépendants quasi exclusivement jusque dans le dernier tiers du XIXe siècle. Le gaz, issu de la houille, éclaire certes les rues, puis alimente certaines cuisinières ; dans les années 1880, l’électricité fait son apparition dans certaines villes. Pourtant, même après la Grande Guerre, le charbon reste dominant : les charbonnages doivent désormais défendre sa place, et certains domaines sont accaparés, non sans mal d’ailleurs, par ses concurrents (l’éclairage pour l’électricité, la cuisine pour le gaz, les moteurs à explosion pour le pétrole) ; mais il reste le mode de chauffage préféré et de loin, tandis que la chimie organique l’utilise massivement pour produire colorants, parfums, goudron, médicaments, paraffine, etc.

Attaquer le charbon, c’est donc critiquer la civilisation à laquelle il donne naissance, ce que font plus nettement certains intellectuels qui pointent le coût trop élevé de cette sujétion énergétique. Si tous ne vont pas jusqu’aux excès de John Ruskin, qui conspue le monde industriel dans son ensemble et propose un retour à un Moyen Âge fantasmé9, ils se rejoignent dans la dénonciation par William Morris de la place démesurée du charbon dans la société de son temps et de sa consommation excessive10.

Dans l’entre-deux-guerres ces critiques se multiplient : dans Technics and Civilization, en 1934, Lewis Mumford a dressé ainsi un portrait sans concession de la période qu’il nomme « paléotechnique », caractérisée par sa pollution, son mépris du monde naturel, son consumérisme, sa laideur11. De multiples raisons expliquent que ces voix aient été si peu entendues. Elles restent d’abord peu nombreuses, même si elles viennent de personnalités influentes. Les obstacles techniques, économiques, sociétaux, voire politiques étaient multiples aussi : c’est un monde entier organisé autour de ce combustible qu’il fallait transformer. Le charbon, puis le pétrole, offraient de fait une puissance énergétique dont on pouvait croire qu’elle permettrait d’apporter une certaine abondance à terme, et dont on voyait mal comment on pourrait se passer.

Autant d’arguments mis en avant aujourd’hui encore. Il en est un qui est passé trop inaperçu je crois : l’imaginaire de puissance qui a accompagné les débuts de l’ère industrielle et qui modèle toujours notre rapport au monde. Avec l’usage massif des énergies fossiles, les sociétés occidentales trouvent le moyen concret de transformer le monde avec une rapidité et à une échelle sans équivalent par le passé. La foi dans le progrès permis par cette manne énergétique, confortée par des avancées réelles en termes de compréhension du monde, de médecine, d’abondance matérielle pour certains au moins et d’accroissement de l’espérance de vie, occulte la face sombre de ces bouleversements, qui affectent profondément l’environnement et les corps.

Dès lors, s’installe progressivement au cours du XIXe siècle l’idée d’une équivalence entre consommation énergétique et niveau de civilisation : le charbon est présenté comme « le grand civilisateur », notamment dans le Times qui, en 1913, indique que l’augmentation de sa consommation correspond à l’accroissement du degré de civilisation d’une nation12. Cette intuition est théorisée en 1943 par l’anthropologue américain Leslie White pour qui « toutes choses égales par ailleurs, le niveau de développement culturel est directement corrélé à la quantité d’énergie par tête mise à disposition et utilisée chaque année13 » ; dans ce cadre, la machine à vapeur est l’élément central faisant passer de la barbarie à la civilisation… Nous ne nous sommes pas départis de cet imaginaire : les appels à la sobriété énergétique se heurtent aujourd’hui encore aux craintes d’un retour aux âges obscurs.

Accomplir un régicide énergétique

L’avènement de King Coal au XIXe siècle – le début du règne des énergies fossiles – s’accompagne donc d’un rapport singulier à l’énergie et accroît, paradoxalement, les craintes de pénurie, qu’elles soient générales et à long terme ou localisées et à court terme. Pour mieux le comprendre, on pourrait appliquer au cas présent la célèbre théorisation faite par Ernst Kantorowicz en 1957, qui distingue les deux corps du roi14.

D’un côté, on aurait le corps réel, cette masse noire et salissante accumulée des millénaires durant dans les entrailles de la terre ; de l’autre, le corps symbolique, celui du Roi avec sa majuscule de majesté, c’est-à-dire la puissance sur le monde, l’abondance, l’échappée – croit-on alors – hors des contraintes naturelles, rendues possibles par le recours aux fossiles, et au charbon en premier lieu. On a longtemps craint la mort du roi – l’épuisement des réserves – et son joug tyrannique – les souffrances qu’il impose lorsqu’il est moins prodigue de ses dons.

Aujourd’hui, c’est un régicide qu’il faut commettre et auquel la planète se prépare, bien que maladroitement, depuis les Accords de Paris et leur objectif de zéro émissions nettes de carbone en 2050. Mais ces efforts seront vains tant que le Roi, lui, ne sera pas mort : ce désir de puissance, cette soif de contrôle sur le monde, cette illusion du progrès infini au mépris des limites naturelles, qui s’incarnent si bien dans les énergies fossiles, sont nés avec elles, et qui persistent à diriger nos imaginaires et nos modes de vie. Il faut nous convaincre que nous sommes aveuglés par l’éclat du Roi et ses promesses fallacieuses. Ce n’est plus au confort qu’il nous invite, mais à une débauche d’énergie, qui détruit le monde et ne touche qu’une partie de l’humanité, tandis que l’autre assiste, démunie, au banquet des nantis.

Notes

- Fredrik Albritton Jonsson, « The Coal Question Before Jevons », The Historical Journal, février 2020, vol. 63, n° 1, p. 107-126.[↩]

- Certaines cuisinières engouffraient jusqu’à 50kg de charbon par jour, tandis que les cheminées à foyer ouvert, universellement utilisées, n’émettaient dans les pièces sous forme de chaleur utile qu’un quart à peine de la valeur calorifique du combustible.[↩]

- Royal Commission on Coal Suppplies, Final Report, London, HMSO, 1905, § 69.[↩]

- E. P. Thompson, « The Moral Economy Reviewed », Customs in Common, Londres, Penguin, 1993 [1991], et Didier Fassin, « Les « économies morales revisitées », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2009, vol. 64, n° 6.[↩]

- Les débats actuels autour de la détermination des prix de l’électricité par EDF ne sont pas foncièrement dissemblables.[↩]

- Sir Rowland Hill, « High Price of Coal. Suggestions for Neutralising its Evils », Journal of the Statistical Society of London, décembre 1873, vol. 36, n° 2, p. 565-579.[↩]

- « Coal », London Quarterly Review, avril 1874.[↩]

- British Science Guild/William Ramsay (dir.), Natural Sources of Energy, Londres, Burt & Sons, v. 1912.[↩]

- Toute l’œuvre de Ruskin est imprégnée de cela. Voir par exemple John Ruskin, Fors Clavigera. Letters to the Workmen and Labourers of Great Britain, 2 avril 1873, vol. 3, Lettre 29 : « La Douce Amie », dans E.T. Cook et Alexander Wedderburn (éd.), The Complete Works of John Ruskin, Londres, Allen, 1907, vol. 27, p. 527.[↩]

- William Morris, conférence donnée en 1888 à Coatland, cité par J. Bruce Glasier, William Morris and the Early Days of the Socialist Movement, Londres, Longmans, Green & Co., 1921, p. 81-82.[↩]

- Lewis Mumford, Technics and Civilization, Londres, Routledge, 1955 [1934].[↩]

- « Consumption of Coal », The Times, « Fuel Number », 1er décembre 1913, p. 22.[↩]

- Leslie White, « Energy and the Evolution of Culture », American Anthropologist, 1943, vol. 45, n° 3, p. 335-356.[↩]

- Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies, Princeton, Princeton University Press, 1957.[↩]