Marseille. Porte d’Aix. Mars 2024.

Une cinquantaine de corps — femmes, hommes, enfants — figés devant un chantier.

Des banderoles tendues entre deux barrières métalliques : « Pas de cloud sans béton », « Nos quartiers ne sont pas vos serveurs ».

Dans les journaux, silence. Ou presque.

Dans les rues, colère.

Le cube de béton en construction derrière les grilles n’a rien de virtuel. Il est massif, épais, hérissé de gaines d’aération. Il avalera bientôt l’équivalent électrique de 30 000 foyers. Dans une ville où un quart des habitants vit sous le seuil de pauvreté.

Fatima, 62 ans, désigne les fenêtres de son appartement, à cinquante mètres :

« L’été dernier, on dormait plus. Le bruit des groupes électrogènes, la chaleur qui montait du bitume… Et maintenant, ils nous disent que c’est le progrès. Trois emplois, des vigiles, et le reste ? »

« Votre cloud, notre fournaise. »

Ce qui se joue ici n’est pas une exception. C’est un condensé — de ce que la novlangue numérique cherche à dissoudre : les résistances, les conflits, les corps, les lieux.

Derrière les mots — cloud, virtualisation, immatériel —, il y a des serveurs qui chauffent, des camions qui passent, des transformateurs qui vrombissent, des métaux qui s’arrachent.

Il faut reprendre depuis le sol. Depuis l’endroit exact où l’on vit. C’est cela, partir des luttes situées : non pas appliquer une théorie au réel, mais laisser le réel produire ses propres catégories.

Marseille, point d’impact

Pourquoi Marseille ?

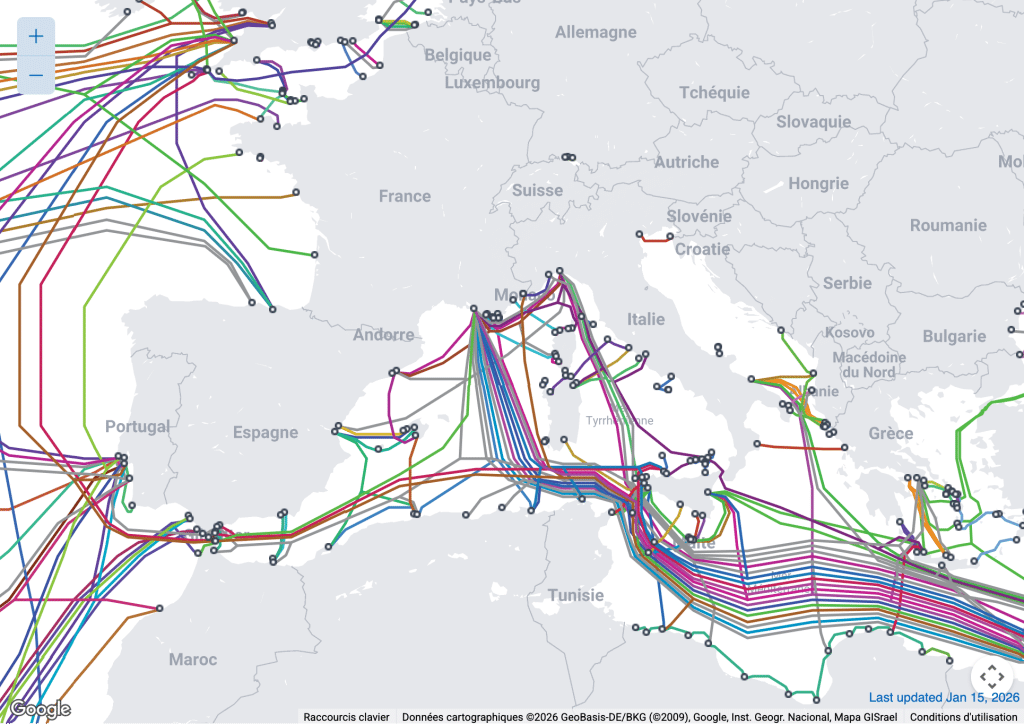

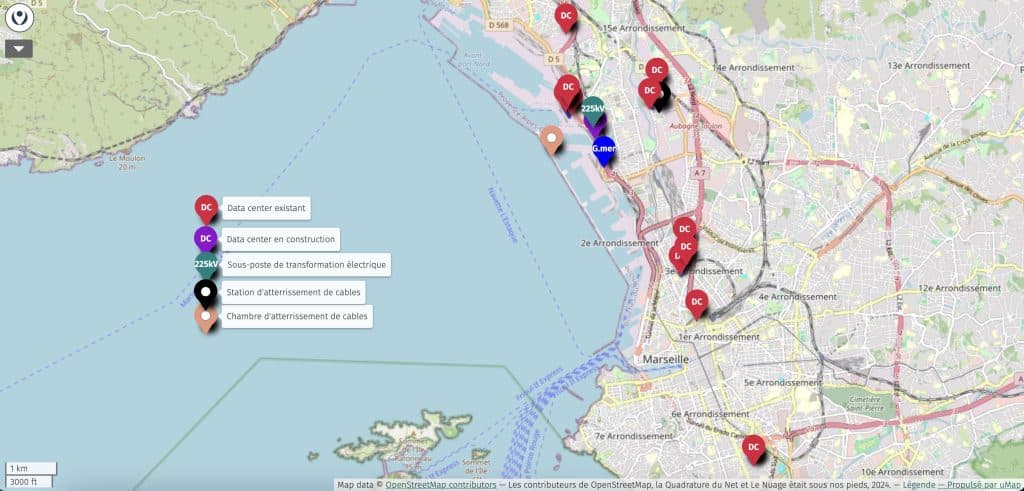

Parce qu’une quinzaine de câbles sous-marins y atterrissent, faisant de la ville un nœud stratégique entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie1. Parce que cette connectivité — qui n’a jamais fait l’objet d’un vote — attire les opérateurs. Parce que les quartiers nord, moins chers, moins visibles, moins défendus, offrent les conditions « idéales » pour déployer ces infrastructures.

Résultat : une dizaine de data centers déjà actifs, et autant en projet. Puissance électrique cumulée : près de 80 MW aujourd’hui, environ 180 MW à terme2 — davantage que ce qui est prévu pour électrifier les quais du port. Impact carbone : celui d’une ville moyenne, concentré dans quelques arrondissements populaires.

Ce que les riverains reçoivent en échange n’est pas la promesse du numérique. Ce sont des nuisances. Des moteurs de secours qui tournent nuit et jour. Des rejets d’air chaud à 40°C dans des rues déjà suffocantes. Et cette évidence brute : l’énergie que ces centres absorbent n’ira pas ailleurs.

Le cloud a un corps

Guillaume Pitron l’a montré dans L’Enfer numérique3. Gauthier Roussilhe le cartographie ligne par ligne4. Le numérique est un système de transfert. Il extrait ici, refroidit là, connecte là-bas — mais les gains ne sont jamais là où se loge le désordre.

Netflix ne « flotte » pas. ChatGPT ne « s’évapore » pas. Une seconde de streaming : quelques grammes de CO₂. Une requête IA : plusieurs wattheures. Des milliards de fois par jour.

Le numérique promet la fluidité. Il produit la friction, ailleurs.

Le mensonge du cloud « vert »

Google annonce des data centers « 100 % renouvelables ». Microsoft jure être « négatif en carbone » d’ici 2030. Amazon aligne des rapports ESG comme des titres en bourse.

Mais ce verdissement est comptable, pas physique.

Lorsque Google achète de l’électricité verte, c’est souvent par certificat — les fameux Power Purchase Agreements. L’énergie renouvelable est produite ailleurs, parfois à des milliers de kilomètres. Le certificat voyage ; les électrons, eux, viennent du réseau local — et quand la demande est forte, ce sont les centrales d’appoint qui répondent.

La « neutralité carbone » ? Une fiction à échéance glissante. On émet aujourd’hui. On promet de compenser demain. En plantant des arbres au Brésil. En misant sur la croissance, l’absence d’incendies. Une dette écologique gagée sur des hypothèses de long terme — pendant que le dérèglement, lui, est immédiat.

Nommer le mécanisme : la dette entropique

Le mot « externalité » est trop faible. Il suggère un à-côté, un effet secondaire. Or ici, le transfert est central. Ce n’est pas un dommage collatéral — c’est la condition même du fonctionnement.

Par dette entropique, j’entends la somme des dégâts matériels et sociaux qu’un système rejette sur d’autres lieux et d’autres corps pour continuer à fonctionner. Pour qu’un data center soit « propre » à Paris, il faut qu’un quartier surchauffe à Marseille. Pour qu’une batterie soit « verte » en Europe, il faut qu’un enfant creuse à Kolwezi (RDC).

Le concept vient de la thermodynamique. Le second principe stipule qu’on ne peut pas réduire le désordre ici sans l’augmenter ailleurs. Pas d’îlot de fraîcheur sans chaleur rejetée. Pas de machine sans perte.

Ce mécanisme prolonge ce que Gérard Dubey et Alain Gras nomment le « modèle Edison »5 : une technologie qui fait disparaître la nuisance au point d’usage, tout en la reportant ailleurs et en programmant l’oubli de ce déplacement.

Transposée aux infrastructures sociales, cette logique devient un outil d’enquête : qui absorbe le désordre ? Où le transfert s’effectue-t-il ? Par quelles techniques est-il invisibilisé ?

Ce cadre dialogue avec des travaux déjà publiés dans Terrestres. Malcom Ferdinand et Françoise Vergès6 ont analysé le « colonialisme vert » — cette écologie qui nettoie le Nord en salissant le Sud. Antoinette Rouvroy et Thomas Berns7 ont théorisé la « gouvernementalité algorithmique » — ce pouvoir qui anticipe les conduites par le calcul, court-circuitant la délibération au profit du profilage. La dette entropique prolonge ces analyses en insistant sur les circuits concrets : par quels chemins le désordre passe-t-il de Palo Alto à Kolwezi, de la Silicon Valley aux quartiers nord de Marseille ?

Le « colonialisme numérique » n’est pas une métaphore : c’est une chaîne logistique.

Les extrémités du réseau

En République Démocratique du Congo, des enfants extraient du cobalt à mains nues, à quinze mètres sous terre. Ce métal entre dans les batteries — y compris celles des serveurs. Plus au nord, dans le Kivu, le tantale et l’étain des circuits imprimés alimentent depuis trente ans une économie de guerre documentée par l’ONU : mines contrôlées par des groupes armés, travail forcé, viols comme stratégie militaire. Comme l’a montré Celia Izoard dans ces pages, l’accord minier signé en 2024 entre l’Union européenne et le Rwanda — principal bénéficiaire du pillage — a coïncidé avec une intensification des combats8. Le « colonialisme numérique » n’est pas une métaphore : c’est une chaîne logistique.

En janvier 2023, à Lützerath, en Rhénanie, des militants ont été expulsés par la police. Le village devait disparaître pour faire place à la mine de lignite de Garzweiler. Ce charbon alimente les centrales qui fournissent l’électricité des data centers allemands.

Question posée par les occupants : Pourquoi ici ? Pourquoi nous ? Aucune réponse légitime. Seulement celle de la « nécessité énergétique » — comme si cette nécessité-là, au service de ces usages-là, allait de soi.

La carte de la dette entropique est globale. De nos écrans lisses à leurs sols creusés.

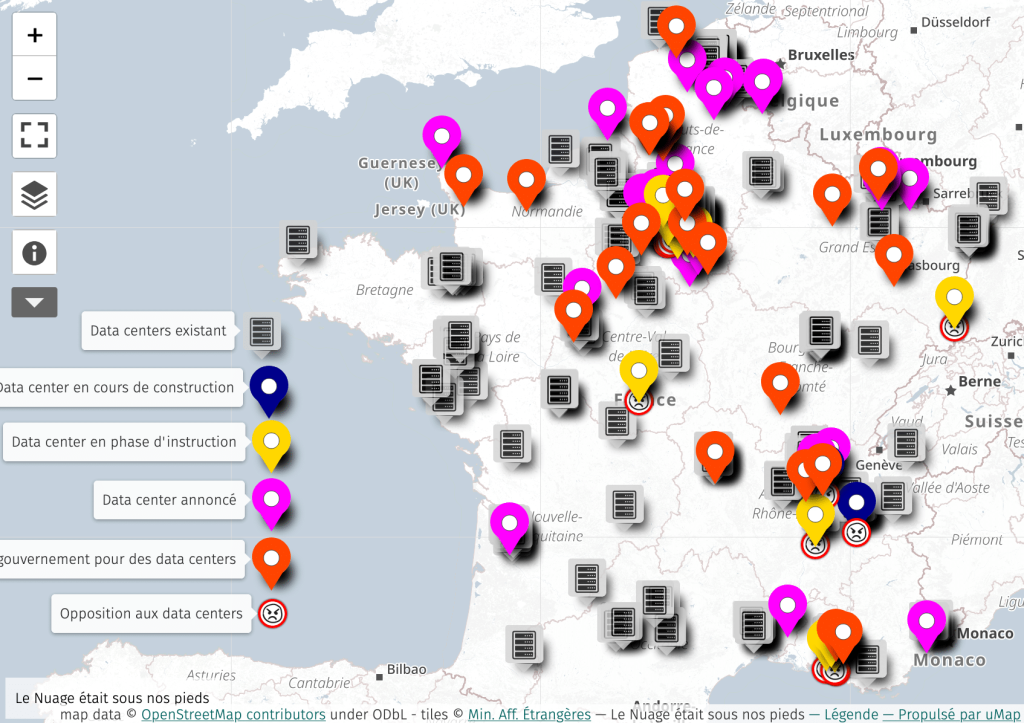

Ce que les luttes rendent visible

À Marseille, à Montpellier, à La Courneuve : des collectifs se lèvent. Ils refusent de porter le poids du progrès des autres. Ce n’est pas du nimbysme — ce réflexe du « pas dans mon jardin » qui délocalise le problème sans le résoudre. C’est une politique du refus situé : partir d’un lieu précis pour contester le système entier. Non pas « pas chez moi », mais « pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ? » — et surtout : « pourquoi tout court ? »

Partir des luttes situées, c’est refuser d’appliquer une grille théorique au réel pour laisser les conflits produire leurs propres catégories. Les data centers ne sont pas des équipements neutres. Ce sont des dispositifs de pouvoir — et c’est comme tels qu’ils doivent être contestés.

Maria Kaika et Erik Swyngedouw9 ont proposé le concept de « politisation de l’infrastructure » : réintroduire le conflit démocratique là où régnait la fatalité technique. C’est exactement ce qui se joue à Marseille.

Réduire, puis politiser

Face à l’expansion du numérique, le solutionnisme technique promet que l’IA va tout « optimiser », réduire les émissions, verdir les data centers. C’est le discours de la Commission européenne, de McKinsey. Ce qu’il oublie : l’optimisation ne supprime pas le désordre — elle le déplace. Les smart cities brillent sur le dos des territoires extractifs, des travailleurs du clic à Madagascar, payés quelques centimes pour entraîner les IA.

À ce solutionnisme, la tradition technocritique — d’Illich à Ellul, de Dubey et Gras aux collectifs actuels — oppose une tout autre démarche : non pas le refus abstrait de « la technique », mais l’enquête concrète sur les systèmes techniques. Quelles technologies créent de la dépendance ? Lesquelles permettent l’autonomie ? Comment distinguer l’outil convivial de l’infrastructure qui asservit ?

La notion de dette entropique s’inscrit dans cette lignée. Elle invite à une question simple : qui paie ? Et elle conduit à deux exigences indissociables : d’abord réduire — car aucun « verdissement » ne compensera la croissance exponentielle des flux de données et de matière — puis politiser la répartition des coûts qui subsistent.

Politiser les transferts

Qui décide où installer un data center ? Quels critères président à ce choix ? Quelles compensations pour les territoires qui absorbent le désordre ? Quels droits pour refuser, contester, infléchir ?

Ce sont des questions politiques. Pas techniques. Elles doivent être traitées comme telles. Dans les conseils municipaux. Dans les enquêtes publiques. Dans la rue s’il le faut.

Ce que demandent les habitants du 2e arrondissement de Marseille pourrait devenir un principe :

→ Pas d’infrastructure entropique sans délibération locale.

→ Pas de transfert de désordre sans droit de veto.

→ Pas de modernité qui ne soit négociée.

Partager le désordre

Il n’y a pas de numérique propre. Il n’y a pas de cloud neutre. Il n’y a pas de progrès sans friction.

Mais il y a une exigence : faire que la répartition de cette friction soit un objet de délibération. Non pas décider pour les autres — mais décider avec eux, ou pas du tout.

À Marseille, les câbles plongent. Les data centers s’installent. Et dans les quartiers nord, des habitants commencent à demander : pourquoi ici ?

Ce que d’autres décrivent comme un « système d’invisibilité » climatique prend ici une forme très concrète : certains quartiers, certains corps, absorbent le désordre numérique des autres.

C’est de cette question que naît la politique.

Photo de Hunter Harritt sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci ❤️ !

Notes

- Le nombre exact de câbles est en évolution rapide. L’ordre de grandeur est aujourd’hui de 17-18 câbles sous-marins reliés à Marseille, selon la manière de compter (sources : TeleGeography, La Quadrature du Net, Digital Realty, 2024).[↩]

- Selon les données des Comités d’intérêt de quartier relayées par La Quadrature du Net : 77 MW pour les data centers actuels, 107 MW pour les projets programmés. L’électrification des quais du Grand Port Maritime est estimée à 100-120 MW.[↩]

- Guillaume Pitron, L’Enfer numérique. Voyage au bout d’un like, Les Liens qui Libèrent, 2021.[↩]

- Gauthier Roussilhe, « Situer le numérique », 2020, disponible sur gauthierroussilhe.com.[↩]

- Gérard Dubey et Alain Gras, La servitude électrique. Du rêve de liberté à la prison numérique, Seuil, 2021.[↩]

- Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Seuil, 2019. Françoise Vergès, Une théorie féministe de la violence, La Fabrique, 2020.[↩]

- Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation », Réseaux, n° 177, 2013.[↩]

- Celia Izoard, « Un néo-colonialisme technologique : comment l’Europe encourage la prédation minière au Congo », Terrestres, juillet 2025. Voir aussi « Au Congo, l’extractivisme détruit une économie fondée sur la relation », Terrestres, juillet 2025.[↩]

- Maria Kaika et Erik Swyngedouw, “The Urbanization of Nature”, in The New Blackwell Companion to the City, Blackwell, 2011.[↩]