À propos du livre Décroiscience de Nicolas Chevassus-au-Louis, paru aux éditions Agone en 2025.

En 2016, Nicolas Chevassus-au-Louis livrait un diagnostic pessimiste sur l’état de la recherche scientifique dans Malscience. Fraudes, dérapages, malversations, compétition, quelque chose est pourri dans le royaume des sciences. Près de dix ans après, la situation ne s’est guère améliorée, tandis que l’état de la planète ne fait qu’empirer. Une analyse critique du régime normal de production scientifique sous l’angle de la crise planétaire est donc bienvenue. Dans quelle mesure la science contribue-t-elle à cette crise, quel est son rôle, quel pourrait-il ou devrait-il être ? Autant de questions qu’un journaliste « critique de science » comme Nicolas Chevassus-au-Louis aborde courageusement avec l’humour du dessinateur Stéphane Humbert-Basset qui illustre agréablement chaque chapitre. L’ouvrage évite l’écueil des polémiques entre les gardiens autoproclamés de la raison et prétendus complotistes en rapprochant l’histoire de la décroissance économique de celle des autocritiques de scientifiques. L’alliance entre les deux se noue autour de la figure d’Alexandre Grothendieck. Ce célèbre mathématicien, lauréat de la médaille Field en 1966, qui cesse de publier ses recherches à partir de 1972, année du rapport Meadows, pour se consacrer à l’enseignement et au militantisme écologique, est le véritable héros de Décroiscience.

Dans quelle mesure la science contribue-t-elle à la crise planétaire, quel est son rôle, quel pourrait-il ou devrait-il être ?

Le titre accrocheur, Décroiscience (néologisme introduit par Jaques Testart1), est source de malentendu. Car le champion incontesté de la décroiscience en 2025 est Donald Trump. Depuis le début de son deuxième mandat à la Maison Blanche il met tout en œuvre pour porter un coup d’arrêt au régime normal de la recherche scientifique. Réduction des crédits aux agences de recherche, censure de programmes, atteintes à la liberté académique, refus de coopérations internationales… Ces mesures affecteront la dynamique de croissance des connaissances sur plusieurs générations. Assurément, ce n’est pas le genre de décroiscience que propose ce livre. Il reste que l’analogie suggérée par le titre entre décroissance économique et décroissance de la production scientifique est discutable. Les limites auxquelles se heurte l’augmentation du savoir scientifique ne sont pas de même nature que les limites planétaires de la croissance économique. Par-delà le coût environnemental des activités de recherche et d’innovation, ce sont surtout des choix politiques qui sont à questionner. Or la politique de Trump vise moins à étouffer la recherche scientifique qu’à la mettre au pas, au service de ses intérêts et de ses idées. Il finance les recherches compatibles avec ses objectifs. Michael Kraitsos, conseiller scientifique du président, se présente en restaurateur de « la Gold Standard Science » rappelant les principes de l’intégrité scientifique. La brutalité de ces mesures révèle en fait la vulnérabilité des communautés scientifiques, entièrement dépendantes des politiques pour leur fonctionnement et leurs orientations de recherche. La situation de subordination de la science aux impératifs politiques n’est pas vraiment diagnostiquée dans le livre, bien qu’elle soit au cœur de la question de la contribution de la science à la crise planétaire actuelle.

L’argument du livre suppose en toile de fond l’évolution de la recherche scientifique depuis la Seconde Guerre mondiale, qu’il est utile de rappeler en quelques phrases. Le rôle clé de la science pour la puissance nationale et le rôle stratégique de l’état dans la poursuite de la science sont, en effet, deux grandes leçons retenues de cette guerre. La recherche scientifique devient une affaire d’état. Le plan Vanevar Bush – Science the Endless Frontier – aux États-Unis, comme les grands plans stratégiques lancés en France durant les années gaulliennes illustrent ce régime de « patronage » de la recherche par les gouvernements. Mais patronage n’implique pas pilotage. Dans ce schéma qu’on appelle « modèle linéaire », les gouvernements financent, soutiennent et régulent la recherche académique sans attendre un retour immédiat sur investissement. Dans les années 1970, suite au rapport de Harvey Brooks à l’ODCE, Science croissance et société (1971), les politiques scientifiques changent de cap. D’une part, le généreux financement de la recherche par les états commence à faiblir. Le modèle linéaire tend à être remis en question : il faut se préoccuper de rentabiliser la recherche, s’ouvrir à l’économie comme à la société. D’autre part, les objectifs stratégiques militaires cessent d’être privilégiés et c’est la compétitivité industrielle qui devient la priorité. Dans les années 1990 s’amorce un deuxième tournant, avec l’entrée en scène de l’Union européenne. Le Livre blanc de Jacques Delors en 1993 suggère de créer un « espace européen de la recherche » qui serait non pas une entité juridique mais une collaboration compétitive jouant de la diversité européenne et de l’émulation entre pays. En 1997, la Commission européenne publie un rapport signé par deux économistes : Society, the Endless Frontier2. Et l’agenda défini par l’Union européenne à Lisbonne en mars 2000 fixe comme objectif : « Devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique, capable d’une croissance économique durable, accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale3 ». L’ambition de porter le budget de la recherche à 3% du PIB de chaque état-membre n’a pas été tenue, mais le régime de compétitivité s’est durci avec les tensions géopolitiques.

La force de ce livre réside, à mes yeux, dans le flash-back sur les années 1970, riches de protestations et d’autocritiques. La conjonction entre la remise en cause de la croissance économique dans le rapport Meadows de 1972 ou dans le livre pionner de Nicholas Georgescu Roegen4 et la contestation interne à la recherche scientifique fait surgir un horizon de possibles. Le 3 novembre 1971, Grothendieck ouvre son cours de mathématiques au Collège de France par une séance intitulée « Science et technologie dans la crise évolutionniste actuelle : allons-nous continuer la recherche scientifique ? ». Ouverture d’une fenêtre, vite refermée. Ce geste spectaculaire a été inscrit dans l’histoire sous forme d’un épisode anecdotique jalonnant la marche triomphale du progrès, tout comme la révolte des luddites au XIXe siècle auxquels Chevassus-au-Louis a consacré un autre ouvrage5. L’ambition du présent livre est de rouvrir la fenêtre, de réactiver le possible esquissé dans les années 1970, en réfléchissant sur les raisons de l’échec de deux mouvements d’autocritique : des milieux économiques, d’une part, dans le rapport Meadows, et des milieux scientifiques, d’autre part. Tirer des leçons de l’histoire récente est essentiel pour bifurquer. Le rapport Meadows a été critiqué, fustigé, puis balayé par le slogan de « développement durable » fondé sur la promesse que de nouvelles technologies pouvaient repousser les limites de la planète. La magie de ce pari technosolutionniste opère toujours en 2025 dans la mobilisation pour l’intelligence artificielle, malgré l’accumulation des promesses non tenues par les OGM, les nano et biotechnologies. Chevassus-au-Louis souligne à juste titre que l’évolution de la crise écologique valide a posteriori le diagnostic du rapport Meadows discrédité par les analyses de l’OCDE, justement parce qu’il ne prenait pas en compte le pouvoir du progrès technologique, ce qui lui a été longtemps reproché pour le discréditer.

Le geste spectaculaire de Grothendieck a été inscrit dans l’histoire sous forme d’un épisode anecdotique jalonnant la marche triomphale du progrès, tout comme la révolte des luddites au XIXe siècle.

Le parallèle avec le sort des mouvements d’autocritique de la science des années 1970 pareillement balayés par l’OCDE et les politiques de recherche technoscientifique est si remarquable qu’il aurait mérité de plus amples développements. Les protestations contre l’alliance entre la science et le militaire mise en place dès 1945 aux États-Unis dans la foulée du projet Manhattan cristallisent en effet au début des années 1970, sous diverses formes qui ont ouvert des fenêtres. Par exemple, la mise en place d’instances d’évaluation technologique (Technology Assessment) aux Etats-Unis6. En France, l’autocritique attisée par le programme nucléaire national est en grande partie animée par des physiciens comme Jean-Marc Lévy-Leblond qui a développé d’autres formes d’activisme depuis lors7. Pour pouvoir vraiment tirer des leçons de l’histoire récente, Chevassus-au-Louis aurait pu évoquer une autre fenêtre entr’ouverte dans les décennies suivantes par les études sur les Science Technology Studies (STS) qui ont rendu poreuse la ligne de démarcation entre science et société dans leurs travaux sur les controverses, la circulation des connaissances, leurs modes de légitimation dans différents espaces publics, et les modes de construction conjointe des connaissances et des publics. Au tournant des années 2000, les STS se sont engagées dans l’aventure de la co-construction des technosciences et de la société au travers d’une participation active aux programmes de recherche lancés par la Commission européenne. Ainsi le programme Converging Technologies for the European Knowledge Society (CTEKS) a tenté d’orienter les choix technologiques en incluant la société civile, dans le but de changer la politique en actionnant le levier des technologies8. Les sciences humaines ont cru pouvoir changer d’un seul coup et la recherche et la société. Une tentative vite enlisée dans le soft power de slogans creux comme Public Engagement in Science, ou Responsible Research and Innovation destinés à rassembler les parties prenantes sur un modèle managérial issu de l’économie néolibérale9. D’autres leçons seraient à tirer du gâchis des politiques de recherche sur les énergies alternatives – solaire, éolien, hydrogène – initiées après la crise du pétrole de 1973 qui ont été abandonnées dès que le prix du pétrole a baissé dans les années 198010.

Car l’alignement de la recherche sur les lois du marché est la cible centrale de Décroiscience. L’ouvrage s’appuie sur les travaux qui dénoncent la gestion managériale de la recherche et « les ravages du productivisme scientifique »11. Mais il se distingue par la volonté d’activer l’histoire récente au lieu de la survoler, de faire réfléchir sur les rapports de forces en présence au lieu d’étaler les scandales.

L’alignement de la recherche sur les lois du marché est la cible centrale de “Décroiscience”.

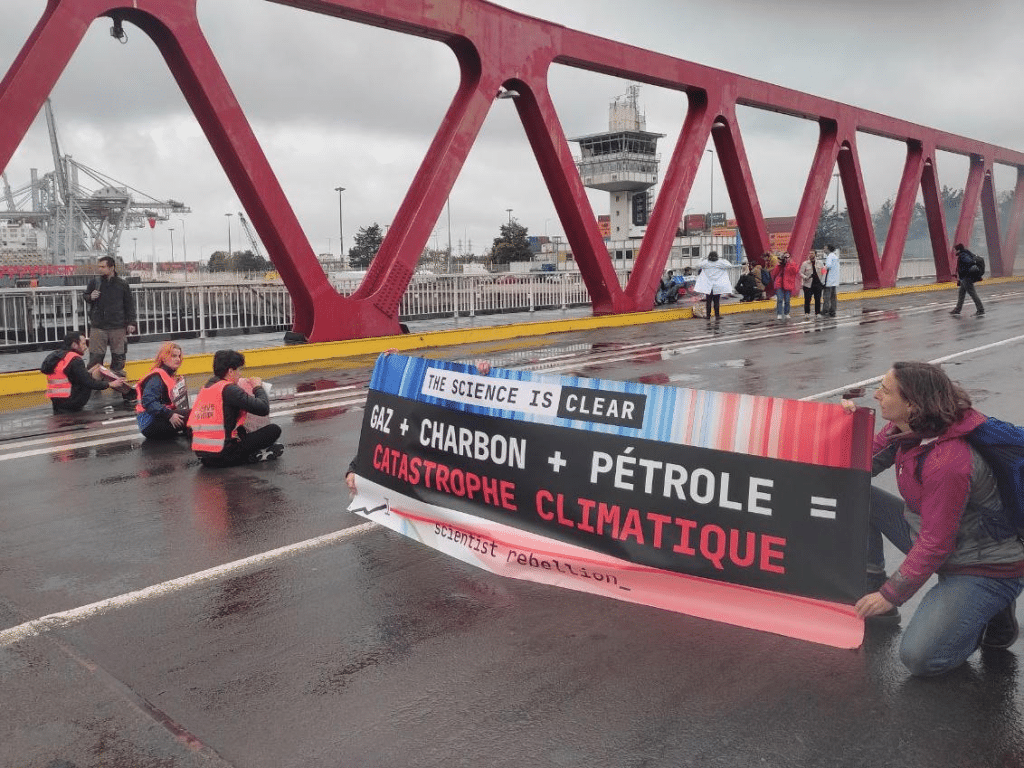

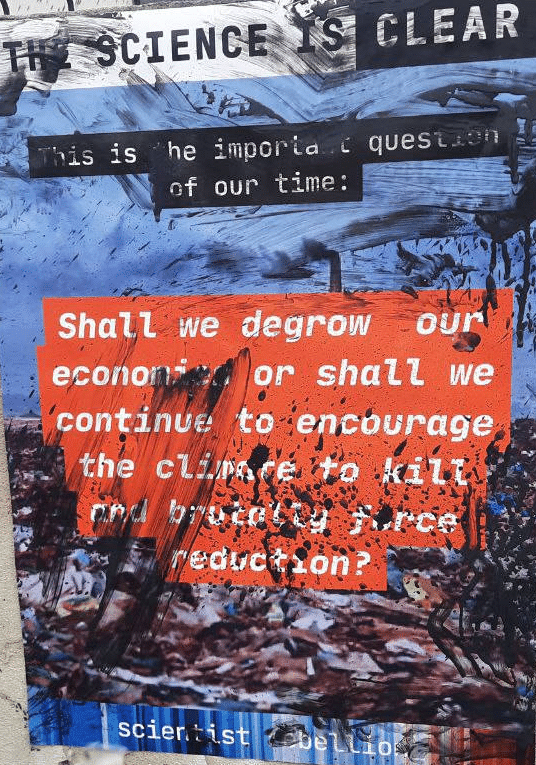

Lutter contre l’amnésie des politiques de recherche n’est pas le seul bienfait de ce livre. Chevassus-au-Louis a aussi le mérite de pointer et de bien formuler les problèmes dans son analyse de la situation contemporaine de la recherche. Ainsi note-t-il dès la page 20 que le savoir ne fonde plus les décisions politiques. C’est un élément clé de ce que les médias désignent comme « crise de confiance dans la science ». De fait, ce n’est pas un problème de confiance : les sondages attestent que le public européen a toujours confiance en la Science, un imaginaire de science idéale, neutre. Mais ce qui semble brisé ou du moins très menacé, c’est le lien entre savoir et action, entre science et politique qui fonde le recours aux experts convoqués pour « dire le vrai au pouvoir » et orienter les décisions. Ce lien postulé dans la formule d’Auguste Comte : « savoir pour prévoir, afin de pouvoir » repose lui-même sur le postulat de la neutralité des résultats scientifiques à l’égard des opinions partisanes. Les scientifiques en rébellion contre l’inaction des politiques face aux rapports d’expertise du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) adhèrent toujours à ces deux postulats qui sont sans cesse démentis par l’actualité et qui demandent à être sérieusement questionnés.

➤ Lire aussi | Sortir des labos sans lâcher la recherche・Des scientifiques en rébellion (2024)

Au lieu de se lamenter sur les contestations de l’autorité des experts, Chevassus-au-Louis établit une relation entre ce nouveau rapport à la vérité et deux autres problèmes : celui de la liberté académique et celui de la valeur sacrée de la connaissance. C’est le nœud entre les questions épistémiques, écologiques et politiques qui fait tout l’intérêt de cet ouvrage et qui justifie d’ailleurs la préface du philosophe Pascal Engel. Concernant la liberté académique, Chevassus-au-Louis est très réservé, comme le suggèrent deux chapitres tout en contrastes, l’un sur l’impasse des moratoires, l’autre sur l’efficacité des interdictions politiques. L’appel de quelques chercheurs au moratoire sur le génie génétique à la conférence d’Asilomar en 1975 et ses lointains avatars comme le bref moratoire sur les recherches impliquant des virus fonctionnalisés en 2011 ou le récent appel au moratoire sur les bactéries miroir en 202512, sont d’une efficacité nulle et ne servent finalement qu’à favoriser la publicité de telles recherches. Chevassus-au-Louis ne défend pas la liberté académique à tout prix car la « république des sciences » ayant ses propres normes a plutôt tendance à se placer au-dessus du commun et à préférer l’auto-régulation aux normes ou interdits imposés par les politiques. Il salue, en revanche, l’efficacité des interventions étatiques imposant des interdits ou des normes strictes sur certaines pratiques de recherche comme l’expérimentation animale ou l’utilisation d’embryons humains. Clairement il opte pour une stricte règlementation politique de la recherche. Ce qui pose problème car c’est précisément ce que fait Trump.

D’une manière générale, les mesures proposées dans les deux derniers chapitres pour une politique de décroiscience ne sont pas à la hauteur du diagnostic. Animé par un souci de « partir de l’existant », Chevassus-au-Louis se borne à déterminer « un certain niveau » de recherche nécessaire pour lutter contre les maladies et préserver l’environnement. Il prône par exemple de renoncer aux manipulations de virus et aux expériences de géoingénierie, ce qui relève de la prudence. Mais il n’affronte pas vraiment la question du prix de la connaissance en disant qu’il « va falloir se résigner à renoncer à certaines recherches » (p. 204) ayant un coût environnemental élevé en astrophysique ou en physique des hautes énergies ou même en proposant une Cour des comptes écologiques chargée d’évaluer le coût environnemental des programmes de recherche, sur le modèle de leur coût financier (p. 205).

C’est un premier pas, mais l’évaluation des impacts environnementaux de la recherche est une pratique déjà recommandée par plusieurs organismes comme l’Autorité Internationale des Fonds Marins par exemple. En amont de la recherche on doit évaluer son empreinte carbone, ses impacts potentiels sur l’objet d’étude, impacts environnementaux, sociétaux et géostratégiques. Une telle évaluation met en jeu la responsabilité des communautés de recherche dans l’aggravation de la situation climatique mais aussi leur non-contribution à la recherche de solutions. Il faudrait aller plus loin et dénoncer le recours aux instruments les plus high-tech et les plus performants pour publier des résultats crédibles. La course aux innovations technologiques qui sous-tend le régime actuel de recherche comme l’économie de marché absorbe une grande partie des budgets de recherche et en plus exclut de la compétition scientifique les pays du Sud. Aller plus loin c’est aussi et surtout s’interroger sur la valeur de la connaissance dès lors qu’elle est un moyen en vue d’une fin explicite comme la conquête de marchés, le leadership, la puissance. Ainsi reconfigurée dans le cadre de la compétition économique, la connaissance a perdu sa valeur intrinsèque. Cette question n’est pas suffisamment approfondie et c’est dommage car cela conduit l’auteur à des conclusion paradoxales. Alors que tout le livre critique la soumission des politiques de recherche aux impératifs de la croissance économique, il érige les bilans-carbone en outil pour amorcer la décroiscience : « Ce livre soutient que l’empreinte carbone de toute activité scientifique pourrait être un critère de cette appréciation du « certain niveau » (p. 25). Cette métrique instaurant une compatibilité universelle où tout devient commensurable et scalable est, à mes yeux, le parangon de la logique économique, comptable, qui domine aujourd’hui tous les champs de recherche. Or, elle n’est jamais questionnée.

Le livre encourage une orientation low science en évoquant le geste ostentatoire des physiciens du l’Institut Néel qui demandent une diminution de leur budget de 10% par an sous condition de ne plus dépendre des appels d’offre concurrentiels.

L’ouvrage propose seulement des mesures de bon dosage visant à ralentir la course instaurée par le productivisme et l’inflation des publications scientifiques. Il reprend le slogan de la Slow Science Academy créée dans les années 2000 par un groupe de chercheurs allemands, qui a posté sur la toile un manifeste dénonçant les orientations de la recherche vers la compétition, la course aux publications, les évaluations de chercheurs à coup de dispositifs bibliométriques (indices de citations, classement des revues, facteur h…). Plus original, il encourage une orientation low science sur le modèle des low tech labs en évoquant le geste ostentatoire des physiciens du l’Institut Néel qui demandent une diminution de leur budget de 10% par an sous condition de ne plus dépendre des appels d’offre concurrentiels (p. 198)

Prôner le ralentissement et la sobriété cela ne permet pas de s’interroger sur la temporalité propre à la recherche scientifique. On a vu pendant la pandémie de COVID combien la hâte de publier des résultats a conduit à des publications peu fiables qu’il a fallu rétracter. Cette course dans un climat d’urgence et de compétition a contribué à accroître la méfiance envers la science. Dans quelle mesure est-il légitime de financer des recherches au long cours qui demandent des années pour produire des résultats stabilisés et robustes ? Chaque secteur d’activité sociale économique et politique a son régime temporel propre mais c’est une affaire de pouvoir et relèvent de choix politiques13.

Enfin, les citoyennes et citoyens sont totalement absents de ce beau travail de critique de science. Vouloir planifier la décroiscience témoigne d’une grande confiance dans le pouvoir des institutions politiques mais où est passée la société civile ? Quel peut être le rôle des organisations non-gouvernementales, des associations de patients, de riverains, de consommateurs ? N’ont-elles pas ouvert des fenêtres et parfois inséré un coin pour empêcher de les refermer ?

Bref, ce livre soulève une bonne question – dans quelle mesure la science contribue-telle à la crise planétaire – et il y répond partiellement en dénonçant la soumission des milieux scientifiques aux impératifs économiques. Toutefois il ne va pas jusqu’au bout des problèmes ni des mesures à envisager pour mener des recherches plus soutenables. C’est en tous cas une lecture agréable et stimulante, susceptible d’inspirer de nouvelles propositions pour transformer en profondeur le régime actuel de la recherche scientifique.

Photo d’ouverture : manifestation « Printemps Bruyant », 5 avril 2025, Paris. Crédits : Scientifiques en rébellion.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Jacques Testart, « La recherche entre guerres sanitaires et décroissance », Le Club de Mediapart, novembre 2021.[↩]

- Parakskevas Caracostas, Ugur Muldur rapporteurs (Commission européenne/DG/XII R&D), Society, the Endless Frontier (trad. fr. : La Société, ultime frontière : une vision européenne des politiques de recherche et d’innovation pour le XXIe siècle, Études, Luxembourg, OPOCE, 1997).[↩]

- Lisbon European Council, « Presidency conclusions [The Lisbon Strategy] », 2000.[↩]

- Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process. Harvard University Press, 1971 ; Traduction du chapitre 1 en français dans La décroissance – Entropie – Écologie – Économie, éd. 2006, ch. I, p. 63-84.[↩]

- Nicolas Chevassus-au-Louis, Les Briseurs de machines. De Ned Ludd à José Bové, Paris, Le Seuil, 2006.[↩]

- Armin Grunwald (ed) Handbook of Technology Assessment, Edward Elgar Publishing, 2024.[↩]

- Alain Jaubert et Jean-Marc Lévy-Leblond (ed.) (Auto)critique de la science), Paris, Seuil, 1973. Depuis Lévy-Leblond s’attache à promouvoir « la culture scientifique » c’est-à-dire une approche publique des sciences, nouant recherche, culture et politique avec la revue Alliage publiée sans interruption depuis 1981 et plusieurs essais. Voir aussi Sezin Topçu, La France nucléaire. L’art de gouverner une technologie contestée, Paris, Seuil, 2013.[↩]

- Converging Technologies for the European Knowledge Society (CTEKS) 2006-2008. https://cordis.europa.eu/project/id/28837/reporting[↩]

- Bernadette Bensaude-Vincent et Andrée Bergeron, « Science for the people ? Perspectives des STS sur la question sciences et publics », in Sciences et Techniques en Sociétés, dir. Soraya Boudia, Ashveen Peerbaye, ISTE éditions, 2024, p. 83-102. Bernadette Bensaude-Vincent « The politics of buzzwords at the interface of technoscience, market and society. The case of ‘public engagement in science’ », Public Understanding of Science, 23 (3) Avril 2014 : 238 – 253.[↩]

- Voir par exemple Nicolas Simoncini, « Histoire de la recherche sur les piles à combustible en France des années soixante aux années quatre-vingt », Thèse de l’Université technologique de Belfort-Montbéliard-Université de Bourgogne Franche-Comté, 2018.[↩]

- Isabelle Bruno, A vos marques, prêts…cherchez. La stratégie européenne de Lisbonne, Vers un marché de la recherche, Paris, Le Croquant, 2008. Isabelle Bruno, Emmanuel Didier, Benchmarking. L’État sous pression statistique, Paris, Zones-La Découverte, 2013. Dominique Pestre, Sciences, argent et politique, un essai d’interprétation, Paris, INRA, 2003. A contre-science : politiques et savoirs des sociétés contemporaines, Paris, Seuil, 2013.[↩]

- Voir Lise Barnéoud, « De l’autre côté du miroir la vie fait peur », Médiapart, novembre 2025.[↩]

- Ulrike Felt, Academic Times, Contesting the Chronopolitics of Research, Palgrave, McMillan, 2025.[↩]