Les sols urbains sont-ils différents des autres sols, et, si oui, pour quelles raisons ?1

La formulation de cette question sous-entend l’existence de sols urbains « artificiels » et de sols ruraux « naturels », opposition sur laquelle je commencerais par revenir pour au moins deux raisons.

D’une part, à l’échelle planétaire et plus particulièrement dans les espaces occupés par des populations humaines sur les temps longs, comme par exemple la France métropolitaine, il n’existe plus de sols « naturels » au sens de sols non modifiés par les activités humaines, mais uniquement des sols diversement modifiés par des activités humaines anciennes ou récentes, volontaires ou involontaires, de faibles ou de fortes amplitudes. Pour s’en convaincre, pensons aux populations de chasseurs-cueilleurs, actuelles ou passées, dont les traces de parcours, de campements, d’activités de fabrications d’outils en bois ou en pierre sont détectables (et détectées) dans les sols. Pensons également aux activités d’exploitation agricole ou forestière. Pensons enfin aux récents changements climatiques d’origine anthropique dont les effets concernent l’ensemble de la planète. D’autre part, il n’existe pas de différence de nature entre les sols observés en milieu urbain et les sols observés en milieu rural, mais uniquement des différences d’abondance relative. En effet, si, en milieu rural, les sols peu transformés par les activités humaines restent la norme (en particulier si l’on ne prend pas en compte les effets des activités agricoles et forestières conventionnelles) et les sols fabriqués par les activités humaines restent du domaine de l’exception, c’est l’inverse en milieux urbains dans lesquels les sols entièrement fabriqués sont la norme même si des sols relictuels peu transformés y sont également observables.

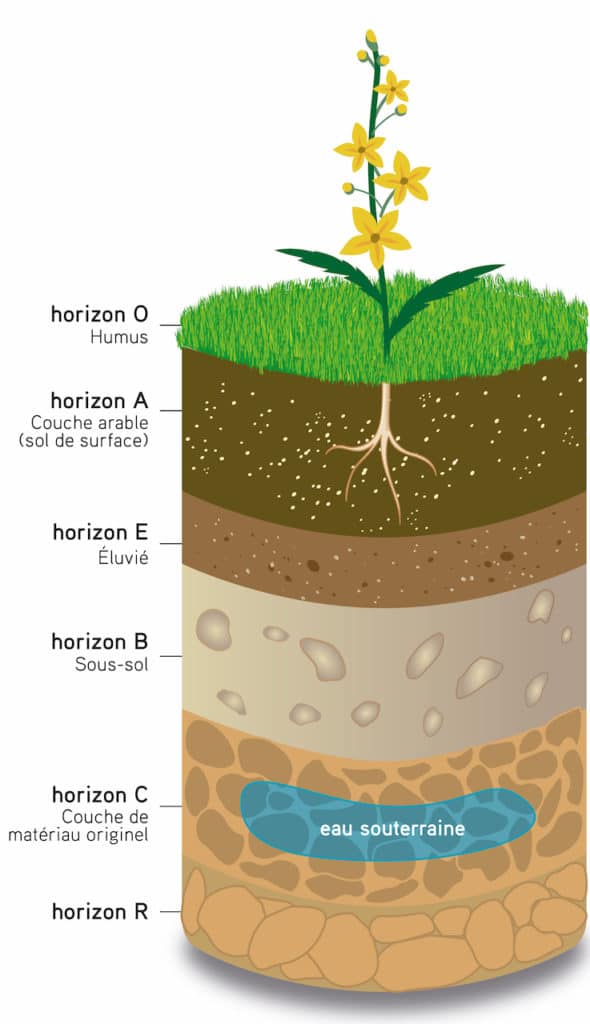

Fort de ces premiers constats, on peut distinguer quatre grandes catégories de sols présentant un gradient d’anthropisation croissant : 1) les sols dont les constituants sont très majoritairement d’origine naturelle et dont l’organisation n’a été que peu modifiée par les activités humaines (ci-après qualifiés de sols « naturels » par souci de simplification) ; 2) les sols dont les constituants sont d’origine naturelle mais dont l’organisation a été perturbée par les activités humaines, souvent par des remaniements mécaniques répétés (labour) ou non (terrassement) ; 3) les sols fabriqués par les activités humaines à partir de matériaux terreux d’origine naturelle (sols des espaces verts) ; et finalement 4) les sols fabriqués par les activités humaines à partir de matériaux technologiques ou artificiels seuls ou en mélange (sols de nombreuses friches industrielles).

Plus important que la localisation géographique du sol (en milieu urbain, périurbain, rural, forestier), il convient donc de s’interroger sur l’origine naturelle ou artificielle de ses constituants et sur l’intensité des remaniements susceptibles d’avoir effacé et remplacé l’organisation initiale des sols par une nouvelle organisation d’origine anthropique.

Les sols fabriqués par les activités humaines se caractérisent fréquemment par : des charges élevées en éléments grossiers (objets de taille supérieure à 2mm), des textures grossières, des concentrations élevées en carbone organique, des pH souvent supérieurs à 8 ou encore une forte compacité. Ces propriétés particulières traduisent l’usage généralisé de remblais calcaires et du béton, l’abondance de déchets et sous-produits organiques ou encore un tassement des sols volontaire, afin d’en faciliter l’urbanisation, ou involontaire, par les passages répétés des engins de chantier et autres véhicules.

Toutefois, si les sols fabriqués par les activités humaines se distinguent, en moyenne, des sols peu ou pas transformés par ces mêmes activités, les sols des milieux urbains se caractérisent avant tout par le fait qu’ils ont été largement négligés par les spécialistes des sols jusqu’à une période récente quand leurs homologues des milieux naturels, agricoles ou forestiers ont fait (et font parfois encore) l’objet de travaux d’inventaire et de cartographie. De plus, alors que les propriétés des sols « naturels » peuvent raisonnablement être prédites à partir de caractéristiques de l’environnement relativement bien connues telles le climat, la géologie de surface ou encore le relief ce n’est pas le cas des propriétés des sols des milieux urbains. Leurs propriétés dépendent en effet avant tout de l’historique des activités humaines qui se sont succédé sur un site donné. Dans la mesure où ces historiques sont généralement inconnus, en particulier pour les périodes les plus anciennes, prédire les propriétés des sols fabriqués par les activités humaines relève alors de l’impossible.

Peut-on dire qu’ils sont particulièrement pollués ?

Les sols des milieux urbains sont beaucoup moins connus que les sols des milieux naturels, forestiers et agricoles. S’il existe ainsi depuis de nombreuses années des programmes visant à acquérir et centraliser des données, dont les niveaux de contaminations, sur les sols des milieux naturels, agricoles ou forestiers, la généralisation de ce type de programme aux sols des milieux urbains n’a débuté qu’au tournant des années 2010 avec la création de la base de donnée BDSolU. Les connaissances sur les niveaux de contamination des sols urbains restent encore à ce jour lacunaires et les quelques éléments précisés ci-dessous sont donc à considérer avec précaution.

A l’image de leur degré d’anthropisation, les sols des milieux urbains ne présentent pas des niveaux de contamination plus élevés que les sols des milieux naturels, forestiers ou agricoles et ce, pour plusieurs raisons complémentaires. D’une part, parmi les principaux contaminants des sols, on trouve des substances naturellement présentes dans les sols. Dans certaines situations, alors qualifiées de teneurs anomaliques d’origine naturelle, ces substances d’origine naturelle sont présentes à des niveaux au moins aussi élevés, sinon plus, qu’en situation de contamination par les activités humaines. D’autre part, au moins une partie des activités humaines parmi les plus polluantes (activité minière, activité industrielle,…) est située dans des zones rurales à bonne distance des centres urbains. Les sols des milieux naturels, forestiers et agricoles ne sont pas à l’abri des contaminations par des dépôts atmosphériques de longue distance. Enfin, les sols des milieux agricoles sont soumis à des contaminations directement liées à leur mise en valeur par l’agriculture.

Toutefois, il semble aujourd’hui possible de dire que les sols des milieux urbains sont plus souvent contaminés que les sols des milieux naturels, agricoles ou forestiers et qu’ils sont plus souvent l’objet de contaminations simultanées en un plus grand nombre de substances différentes. On parle alors de contaminations multiples.

Quels sont les principaux types de polluants présents dans les sols ?

Les contaminations des sols présentent une extrême diversité. Le premier type de contaminant comprend les éléments chimiques naturellement présents dans les sols. On en distingue trois catégories principales. La première catégorie ne présente que peu ou pas de risques pour la santé humaine, mais contribue en revanche à des problématiques environnementales majeures telles que l’homogénéisation et la simplification des écosystèmes ou l’érosion de la biodiversité. C’est par exemple le cas des contaminations en azote ou en phosphore dont la prolifération des algues vertes dans certaines zones littorales est une des manifestations les plus connues. La seconde catégorie comprend les substances nécessaires au fonctionnement du corps humain mais susceptibles de devenir toxiques lorsqu’elles sont présentes en quantités trop importantes. Pour n’en citer que quelques-uns, le cuivre ou le zinc sont des oligo-éléments qui appartiennent à cette seconde catégorie. Enfin, la troisième catégorie comprend les substances telles que le cadmium, le plomb, l’arsenic, etc… qui sont toxiques pour les humains, y compris en faibles quantités.

Les sols peuvent également être contaminés par des substances qui sont d’origine anthropique soit majoritairement, par exemple les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) qui proviennent de la combustion incomplète de matières organiques (combustibles fossiles, bois, etc.), soit exclusivement, par exemple les PolyChloroBiphénils (PCB) massivement utilisés dans les transformateurs électriques, avant leur interdiction en 1987 pour la France.

Si les sols peuvent être contaminés par des contaminants organiques (par exemple des hydrocarbures) ou minéraux (éléments traces métalliques ou métalloïdes), ils peuvent également être contaminés par des contaminants radioactifs (retombées des accidents nucléaires de Tchernobyl ou de Fukushima) ou biologiques (bactéries, virus,…).

Pour conclure, si les contaminations en azote et en phosphore, en éléments traces métalliques ou encore en diverses molécules organiques telles que certains pesticides et hydrocarbures ont fait l’objet de nombreux travaux de recherche, tant en termes d’inventaire des contaminations que de techniques de dépollution, d’autres types de contaminations restent à ce jour très peu connus. C’est le cas des contaminations par les particules de plastique, par certaines molécules médicamenteuses ou encore par les bactéries résistantes aux antibiotiques. Il est par ailleurs évident (et malheureux) que les recherches visant à caractériser les contaminations des sols, leurs conséquences sur l’environnement et la santé humaine ou encore les moyens d’y remédier ne peuvent et ne pourront jamais suivre le rythme effréné des évolutions techniques et technologiques à l’origine de la mise sur le marché de plusieurs milliers de substances nouvelles chaque année.

Quels sont les facteurs qui favorisent le transfert des polluants des sols vers les végétaux ?

Il est extrêmement difficile, sinon impossible, de répondre simplement à la question de la biodisponibilité d’un contaminant ou autrement dit de sa capacité à intégrer le vivant, notamment les végétaux, et à s’y accumuler. Celle-ci dépend en effet de multiples facteurs parmi lesquelles :

– les conditions locales dont le climat (précipitations, températures, etc.), l’ambiance acide ou au contraire calcaire, le type de sol…

– la nature du contaminant : les contaminants organiques sont, au moins partiellement, biodégradables alors que les contaminants inorganiques ne le sont pas ; certains contaminants sont, en conditions normales, présents sous forme solide, liquide ou gazeuse

– la nature des récepteurs biologiques : le transfert d’un même contaminant varie d’un végétal à un autre, entre les différents organes d’un même végétal (racines, tiges, feuilles, graines, etc.), en fonction des stades de développement du végétal

– la voie et la durée de l’exposition : les enfants de moins de 7 ans sont particulièrement sujet à l’ingestion directe de particules de sols via le porté main-bouche

Pour toutes ces raisons (et pour d’autres non abordées ici), la (bio)disponibilité d’un contaminant devrait dans l’idéal être évaluée au cas par cas. Une attention particulière doit être portée en cas de changement d’usage des sols contaminés (par exemple la reconversion d’une friche industrielle) dans la mesure où de tels changements sont susceptibles d’induire des modifications des conditions de milieux, de la nature des récepteurs biologiques (publics sensibles), ou encore des voies et de la durée d’exposition.

Y a-t-il des polluants plus mobiles que d’autres ?

Comme indiqué précédemment, la nature du contaminant est un des facteurs principaux contrôlant la (bio)disponibilité des contaminants. Toutefois, de la même manière que le niveau de contamination, les propriétés intrinsèques des contaminants ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour évaluer sa mobilité et encore moins sa toxicité.

Les propriétés intrinsèques des contaminants sont en revanche déterminantes dans le devenir et les voies d’exposition. Ainsi, plus grande sera la (bio)disponibilité d’un contaminant, plus sa dispersion dans l’environnement sera large et plus l’exposition passera par la consommation d’eau, de végétaux, ou d’animaux contaminés. À l’inverse, plus la (bio)disponibilité d’un contaminant sera faible et plus la contamination restera localisée et plus l’exposition passera par une ingestion directe des particules de sol contaminées.

Il s’agit ici de décrire, de manière simplifiée, deux comportements extrêmes. Dans la réalité, la plupart des contaminants sont simultanément, pour partie, (bio)disponibles (à court terme) et pour partie, non (bio)disponibles (y compris à long terme). En conséquence, les différentes voies d’exposition évoquées sont actives en parallèle.

La pollution d’un sol urbain peut-elle rendre dangereuse la consommation des cultures qui y sont produites ?

Plusieurs sites font actuellement, en France, l’objet de réglementations (nationales ou locales) visant à interdire ou à limiter la production de biomasse à destination de l’alimentation humaine (ou animale) compte-tenu d’un niveau de pollution avéré et largement documenté comme par exemple les anciennes zones d’épandages des eaux usées de la ville de Paris, le site des murs à pêches à Montreuil ou encore le site de l’ancienne usine Metaleurope pour n’en citer que quelques-uns. De nombreux autres sites ont fait l’objet de procédures de dépollution afin de les rendre compatibles avec un changement d’usage. Il ne fait ainsi aucun doute que les niveaux de contamination des sols sont parfois tels qu’ils peuvent présenter des risques pour la santé humaine par exposition directe (ingestion de particules de sol) ou indirecte (consommation de végétaux contaminés).

Quels moyens dispose-t-on aujourd’hui pour dépolluer ces sols, et quels sont leurs avantages et inconvénients ? Étant donné le caractère ubiquitaire des pollutions d’origine anthropique, ne faudrait-il pas apprendre à vivre avec ces pollutions ?

Il existe quatre grandes stratégies de dépollution des sols et une très grande diversité de techniques de dépollution. La première stratégie, la plus radicale, consiste à excaver les terres contaminées et à les évacuer vers des installations dédiées. La deuxième repose également sur une excavation préalable des terres contaminées et sur un traitement sur site (par traitement physico-chimique, biologique, par incinération,…) avant remise en place des matériaux décontaminés. La troisième repose sur une extraction des contaminants sur site sans excavation préalable. Enfin, la dernière stratégie, dite de confinement, n’est pas une méthode de dépollution à proprement parler. Principalement utilisée lorsque les autres stratégies sont inopérantes, elle vise à limiter la dispersion des contaminants dans l’environnement. Plusieurs stratégies et/ou techniques de dépollution sont généralement combinées entre elles pour en améliorer l’efficacité globale.

Quelle que soit la stratégie de dépollution utilisée, celle-ci ne permet généralement pas une dépollution totale mais uniquement d’abaisser les niveaux de contamination et de toxicité en dessous de seuils considérés comme « acceptables » au regard de l’usage futur envisagé pour le site dépollué. De plus, si la plupart des techniques de dépollution sont bien adaptées au traitement des pollutions ponctuelles, elles deviennent rapidement inopérantes avec l’augmentation des volumes de terres contaminées (en surface ou en profondeur). Il apparaît en effet difficile d’imaginer dépolluer, et encore moins remplacer par des matériaux sains, les milliers d’hectares de sols contaminés par les anciens épandages d’eaux usées de la ville de Paris ou la centaine de kilomètre carrés de sol contaminés par les retombées de poussières du site atelier Metaleurope.

Il semble ainsi impossible de revenir à un état des sols « vierge » de tout impact des activités humaines et il faudra donc se résoudre à « vivre » avec, voire sur, des sols contaminés. Il convient alors ici de souligner avec force qu’un tel constat correspond très concrètement à un transfert de la gestion des risques associés à la contamination des sols à un niveau individuel plutôt que collectif. Il ne s’agit en effet plus uniquement de limiter collectivement un risque éventuel pour la santé humaine mais de décider individuellement si on accepte de vivre avec un tel risque, au moins en l’absence de dispositifs d’accompagnement à la mobilité comme ce fut (partiellement ou temporairement) le cas suite aux accidents de Tchernobyl ou de Fukushima. Or, si les classes supérieures de la société ont alors les moyens d’échapper à ces situations (comme elles le font pour échapper aux pollutions sonores, olfactives, etc.), ce n’est pas le cas des classes populaires qui n’ont généralement pas les moyens d’une telle stratégie d’évitement. Il n’y a ainsi aucune égalité vis-à-vis de l’exposition aux pollutions. C’est pourquoi, se résoudre à « vivre » avec des sols contaminés ne doit pas pouvoir conduire à une forme supplémentaire de « laisser faire », l’expérience montrant, en particulier dans le domaine de la protection de l’environnement, que la grande « main invisible » n’est pas toujours si efficace que cela.

De plus, si l’on peut admettre la difficulté de, voire l’impossibilité à, corriger l’héritage d’activités insuffisamment maîtrisées (d’autant que certaines pollutions remontent à plusieurs centaines voire milliers d’années), les contaminations présentes (ou à venir) des sols doivent pouvoir être évitées, davantage contrôlées et le cas échéant sanctionnées qu’actuellement. En particulier, dans ce domaine comme dans d’autres, la maxime « privatisation des profits et socialisation des pertes » s’applique bien trop souvent et trop facilement. Ainsi, la possibilité juridique laissée aux maisons-mères de s’exonérer des atteintes à l’environnement causées par leur filiales se traduit in fine par une prise en charge des passifs environnementaux par la collectivité dans le meilleur des cas et par un « vivre avec » dans le pire.

Est-il toujours souhaitable de dépolluer les sols urbains ? Quels autres (non-)usages peut-on faire de tels sols ?

La gestion des sites et sols pollués repose aujourd’hui sur un double principe d’analyse coûts-bénéfices visant à définir le niveau de dépollution économiquement atteignable et d’adaptation des usages aux niveaux de pollution résiduels. Je crois, pour ma part que le droit de vivre dans un environnement sain, reconnu comme une condition préalable à la réalisation de nombreux autres droits humains tels que le droit à la vie, à la santé, à l’alimentation et consacré en France par la Charte de l’environnement qui fait partie du bloc de constitutionnalité depuis 2005, devrait au contraire en constituer le principe essentiel. Pour être parfaitement clair, je crois qu’en situation de pollution ponctuelle, comme c’est classiquement le cas en milieu urbain et sauf rare contrainte technique difficilement dépassable, une dépollution devrait être systématiquement recherchée avec l’objectif de réduire les niveaux de contamination à leur plus bas niveau possible indépendamment de l’usage pressenti pour ce site ou du coût de dépollution.

En effet, les stratégies de confinement sont toujours imparfaites si bien que toute non dépollution ne peut se traduire que par une dispersion dans l’environnement avec ce que cela peut comporter de risque d’accumulation dans les réceptacles finaux (sédiments marins ou sommets des chaînes trophiques). De plus, il n’est généralement pas possible de s’assurer de la permanence d’un usage particulier, ou d’un non-usage, au regard de la persistance dans le temps des contaminations des sols. Se pose alors la question de la « mémoire » des contaminations qui, dans le fond, s’apparente à un transfert de gestion de ces contaminations aux générations futures. De plus, au-delà des projets initiaux d’aménagements, il y a toujours une forme d’appropriation des espaces par les populations qui les fréquentent avec la possibilité de voir se développer des usages à risque.

J’entends d’ici l’argument de la contrainte économique (pour le porteur de projet, pour la collectivité). Cet argument serait moins pertinent si d’une part le véritable « pollueur » ne pouvait pas échapper aussi facilement à ses responsabilités et si d’autre part améliorer la qualité de notre environnement était perçu comme un investissement aux multiples retombées positives, y compris économiques et non uniquement comme un coût. Il est évidemment inutile de rappeler que la disponibilité de ressources monétaires est avant tout une question politique. Plus sérieux sont les arguments qui, notamment en cas d’excavation des terres et d’évacuation des terres contaminées vers des installations spécialisées, souligneraient qu’une installation de stockage repose sur un principe de confinement (imparfait) des contaminations ou interrogeraient la nature et l’origine des matériaux utilisés en remplacement des matériaux excavés.

Sans vouloir poursuivre plus avant cette discussion qui nous conduirait sans doute trop loin par rapport à la question initiale, je conclurai ici que le lent développement en France d’une stratégie de gestion des sites et sols pollués est une chance, et que celle-ci permet d’atteindre un certain niveau de protection des populations qui est loin d’être la norme à échelle mondiale. Toutefois, il s’agit également d’un niveau de protection minimal et court-termiste qui tente de dissimuler derrière un argumentaire technico-économique d’apparence rationnel, des rapports de force politiques et économiques, qui, en tant que tels, pourraient tout aussi bien être très différents.

À l’heure de l’objectif « Zéro artificialisation nette » fixé par le gouvernement actuel, on entend de plus en plus parler d’opérations de désimperméabilisation ou de renaturation. En quoi consistent-elles ? Une surface bétonnée (par exemple un parking) peut-elle être le support d’un nouveau sol ? Existe-t-il des méthodes pour accélérer la reconstitution d’un sol ? La nature du matériau « primaire » (goudron, béton) peut-elle ralentir ce processus ou poser des problèmes de pollution ?

L’ingénierie pédologique vise à (re)construire entièrement des sols à partir de matériaux terreux, de matériaux et déchets inertes, de matériaux et déchets organiques, seuls ou en mélange. Cette branche de la science des sols, relativement nouvelle, semble promise à un bel avenir. Elle peut en effet permettre de répondre, au moins partiellement, aux besoins de remplacement de sols déjà très artificialisés, qu’ils soient contaminés ou non, afin d’en améliorer certaines propriétés, par exemple dans le cadre d’opérations de désimperméabilisation ou de « renaturation ».

Toutefois, l’ingénierie pédologique ne peut pas être considérée comme une technique susceptible de compenser la destruction de sols peu ou pas modifiés par les activités humaines. En effet, ces derniers sont les produits d’en moyenne 10 000 à 100 000 ans d’évolution, ou, autrement dit, de vieillissement. Cette longue maturation est à l’origine d’une large part de leurs propriétés et par là de leur (multi)fonctionnalité et des services qu’ils offrent aux sociétés humaines. En conséquence, remplacer les propriétés et la fonctionnalité des sols naturels par des sols construits impliquerait de pouvoir « accélérer » artificiellement l’évolution des sols construits. Or, cela n’a rien d’évident.

On découpe en effet habituellement la formation des sols en trois phases distinctes : 1) l’altération physique et chimique qui a pour principaux résultats l’approfondissement du sol et une diminution de la taille des éléments solides qui le constitue ; 2) l’incorporation de matières organiques et 3) la structuration, autrement dit l’association des particules minérales et organiques entre elles. Pour accélérer cette évolution, on peut alors imaginer sélectionner des éléments de petite taille (plutôt que des blocs de granites de taille métrique) et les déposer en couches épaisses. Dans le même esprit, on peut ajouter à cette base minérale des matières organiques afin d’accélérer la phase d’incorporation des matières organiques. En revanche, il est beaucoup plus difficile de remplacer la phase d’association des particules minérales et organiques entre elles d’autant que les processus de tri ou de mélange des matériaux sélectionnés vont plutôt dans le sens d’une individualisation des particules. Or, la structure des sols est un des paramètres clés modulant des fonctions aussi importantes que la fertilité des sols, la régulation des flux hydriques et tout particulièrement du ruissellement et de l’érosion ou encore la capacité des sols à supporter physiquement tout aussi bien les infrastructures qu’à résister aux passages répétés des humains ou des animaux (d’élevage). Si l’expérience acquise dans de nombreux secteurs tels que l’aménagement paysager ou encore le BTP, démontre qu’il est possible d’optimiser la fourniture d’un petit nombre de ces services (le service de fertilité pour l’aménagement paysager ou le service de support physique pour le BTP,…), la conservation de la multi-fonctionnalité des sols naturels (production de biomasse et d’eau, régulation du climat global et local, des cycles hydrologiques, de la qualité de l’air et de l’eau, etc.) reste un objectif difficilement atteignable.

De plus, les sols se caractérisent par une extrême diversité de leurs propriétés. Cette pédo-diversité est à la base non seulement de la biodiversité végétale et animale mais également de la diversité des usages des sols soit de nos paysages et finalement des cultures humaines qui leurs sont associées. Or, il y a fort à parier qu’un processus industriel de fabrication de sols ne pourrait au mieux reproduire qu’une faible part de cette pédo-diversité contribuant ainsi à l’érosion de multiples diversités biologiques, paysagères ou culturelles.

Enfin, d’un point de vue plus conceptuel, l’ingénierie pédologique, censée répondre à un excès d’artificialisation, n’est rien d’autre qu’un niveau supplémentaire d’artificialisation, ce qui pose tout de même question. Parmi l’ensemble de ces questions, cette ingénierie, loin de remettre en cause l’exploitation et l’aménagement des espaces « naturels », repose, au contraire, en grande partie, sur la réutilisation de matériaux d’excavation dont la disponibilité dépend, dans le meilleur des cas, de l’existence de projets d’aménagement et dans le pire de l’exploitation de matériaux de carrières, quand ce n’est pas directement des sols agricoles. Or, si ces ressources sont aujourd’hui disponibles en abondance, au point que l’on ne sait pas toujours comment les utiliser, on devrait espérer qu’il en soit un jour autrement.

L’engouement autour de l’agriculture urbaine ou la dépollution des sols ne risque-t-il pas de servir de caution pour continuer d’artificialiser des terres agricoles ? Nous pensons à cet égard à l’intérêt du secteur de l’immobilier pour ces sujets2 ou à la recommandation de France stratégie3 de « combiner renaturation et artificialisation » grâce au mécanisme de compensation.

Une large part de la stratégie de réduction des dommages à l’environnement repose en France sur la séquence « Éviter, Réduire, Compenser », dite ERC. Bien que cette séquence soit ordonnée (y compris sur un plan juridique), les solutions de compensation sont encore trop souvent préférées aux solutions d’évitement ou de réduction. Leur efficacité très limitée, pour ne pas dire nulle, est de plus en plus reconnue et documentée.

À l’image de la démarche Négawatt qui prône la sobriété énergétique avant la modification des modes de production pour réussir la transition énergétique, la réussite de la transition agro-écologique ne peut reposer que sur une logique similaire de réduction de l’artificialisation des sols, notamment agricoles, plutôt que sur le remplacement de sols inutilement détruits ou artificialisés. En parallèle du « Zéro artificialisation nette » actuel qui pourrait rester un objectif secondaire, il devient ainsi urgent de réduire très significativement les taux actuels d’artificialisation brute. Il est clair que ni l’agriculture urbaine, ni l’ingénierie pédologique ne sont alors des leviers susceptibles de contribuer à une telle réduction de l’artificialisation nette des sols.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- NDLR: David Montagne nous demande de préciser que ses propos n’engagent pas AgroParisTech.[↩]

- Voir par exemple cet épisode du podcast « Des villes et des Hommes » produit par Eiffage et radio-immo : https://radio.immo/broadcast/1558-Espaces-urbains-comestibles-quelle-place-pour-l-agriculture-en-ville[↩]

- Objectif « Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ? (2019).[↩]