« Je ne veux plus entendre parler de « malédiction des ressources » pour décrire la situation du Congo… Qui a maudit ? Qui amène les instruments pour exécuter la malédiction ? À quel moment habiter à Bunagana1 devient une malédiction ? Et pourquoi ceux qui exploitent et achètent ces ressources ne sont-ils pas maudits, eux ? »

David Maenda Kithoko, co-fondateur de l’association Génération lumière, juin 2025.

Cet article est le premier épisode d’une enquête en deux parties de Celia Izoard sur l’extractivisme minier en RDC. Second épisode : « Au Congo, l’extractivisme détruit une économie fondée sur la relation ».

À l’été 2025, la guerre en République démocratique du Congo (RDC) a fait fuir 7 millions de personnes, dont 3,9 millions sont menacées de famine2. Les gouvernements européens sont en partie responsables de l’intensification de ce conflit meurtrier. Pas seulement à cause des crimes effroyables de la colonisation belge, ni à cause du soutien de l’État français au dictateur Mobutu, qui a entraîné l’ex-Congo-Zaïre dans une spirale de corruption et de violence dont il n’est pas encore sorti. Ni même à cause du rôle joué par la France dans le génocide qui s’est produit en 1994 au Rwanda voisin, principal soutien de l’offensive du mouvement « M23 » au Congo. Malheureusement, les derniers crimes de l’Europe dans la région des Grands Lacs ne datent pas d’hier, mais d’aujourd’hui. Ils découlent d’une banale politique impériale : celle de son approvisionnement en métaux.

Les projets d’ouverture de mines lancés en Europe ces dernières années ont tendance à faire oublier que les entreprises de notre continent ne pourraient en aucun cas se contenter de quelques milliers de tonnes de lithium extraites en Auvergne et de cuivre d’Espagne. Même si tous les projets miniers actuels voyaient le jour dans nos campagnes, ils seraient loin de pouvoir approvisionner la production d’avions, de satellites et de drones, les data centers et les réseaux, le BTP, les voitures électriques, la production d’armement en plein essor, etc. C’est la définition même d’un « mode de vie impérial » : les seules ressources européennes sont loin de pouvoir satisfaire le niveau de consommation européen (qui est en grande partie celui que le marché impose aux populations). Ainsi, la loi votée en 2023, le Critical Raw Materials Act, s’est fixé pour objectif d’approvisionner 10 % des besoins de l’Union par des mines « locales »3 d’ici à 2030. Cela montre que, dans le meilleur des cas, au moins 90 % des métaux extraits pour les entreprises européennes seront importés.

Le but de cette politique est de « sécuriser les approvisionnements » en métaux (entendre : face à la concurrence chinoise et russe, entre autres) par des importations ou des accès garantis à des gisements. Ce qui s’est traduit depuis 2021 par la signature de « partenariats stratégiques » avec une quinzaine de pays : Canada, Ukraine, Kazakhstan…4 Ces partenariats sont des accords miniers bilatéraux dont les clauses précises ne sont pas publiées. En échange de subventions ou de promesses d’investissements, le pays signataire s’engage à favoriser les entreprises européennes dans l’attribution de permis miniers et de contrats de vente de minéraux. C’est ainsi qu’en février 2024, la Commission a signé un accord avec le Rwanda5.

Pourquoi le Rwanda ? Parce que ce pays de l’Est de l’Afrique, frontalier de la RDC, « est un acteur majeur au niveau mondial dans le secteur de l’extraction de tantale » et produit « de l’étain, de l’or, du tungstène », a justifié la Commission. Le tungstène est un métal très dur utilisé en armement et en aéronautique qui sert aussi, entre autres, à faire vibrer les téléphones. L’or est surtout destiné à fabriquer des lingots et des bijoux. Mais si l’Europe s’intéresse au Rwanda, c’est surtout pour le tantale et l’étain. Le tantale, métal bleu-gris issu d’un minéral nommé coltan, est principalement utilisé pour fabriquer les condensateurs présents dans les circuits imprimés de n’importe quel objet électronique. On en trouve aussi dans les écrans à cristaux liquides. Quant à l’étain, obtenu à partir d’un minéral nommé cassitérite, il est utilisé aux deux tiers dans les soudures et les connexions des circuits imprimés. La demande pour ces métaux connaît des pics réguliers depuis le lancement des premiers PC et des PlayStation dans les années 1990. Il suffit d’imaginer les milliards de circuits imprimés que peut contenir un data center pour comprendre que la course à l’intelligence artificielle les rend plus stratégiques que jamais.

De Celia Izoard, retrouvez aussi dans Terrestres « La ruée minière au XXIe siècle », paru en janvier 2024.

Où sont les mines ?

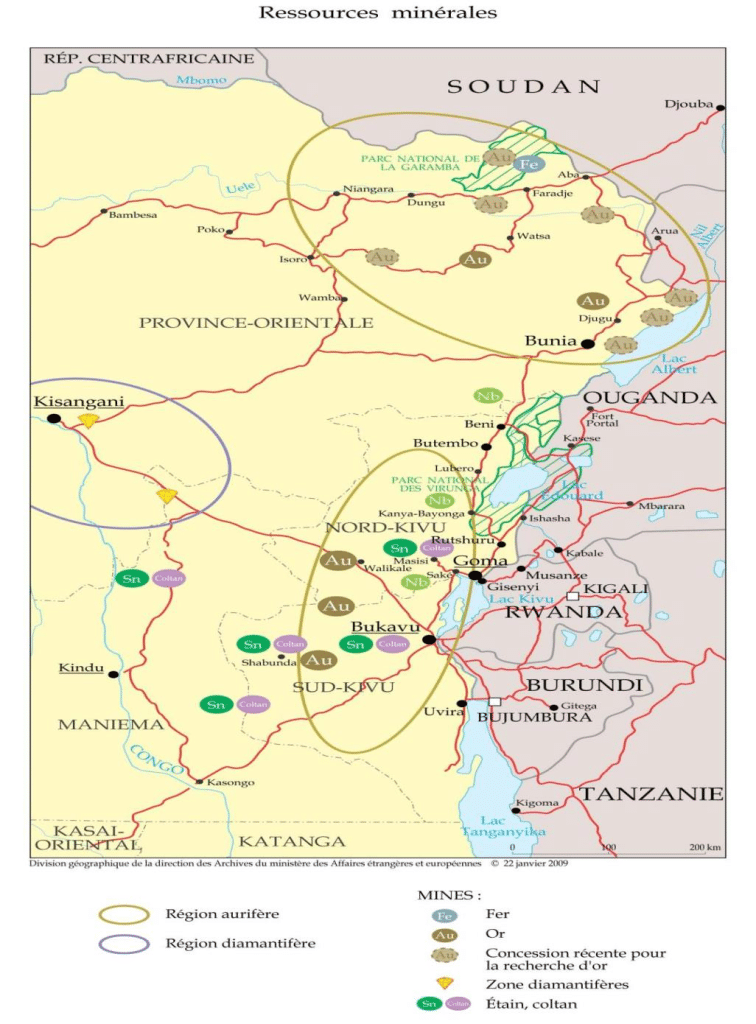

Le problème, c’est que les minéraux vendus par le Rwanda sont majoritairement un butin de guerre et non une industrie nationale. Le secteur minier représente près de 70 % des exportations rwandaises. Mais dans ce pays densément peuplé et très agricole, plus petit que la région Normandie, les mines sont rares. Le gouvernement et les entreprises minières du pays ont toujours refusé de publier les tonnages produits sur chaque site d’extraction, ce qui est pourtant une information de base que l’on peut trouver, même dans le secteur réputé opaque des matières premières. Faute de mieux, les capacités de production du Rwanda ne peuvent qu’être estimées. Les experts jugent que ses mines de coltan pourraient en produire moins de 100 tonnes par an, alors que le Rwanda en a exporté près de 2000 tonnes en 20236. Pour l’or, le Service géologique des États-Unis estime la production locale à environ 0,3 tonne par an quand les exportations d’or du pays s’élèvent à près de 20 tonnes7.

Selon l’agence Ecofin et l’ONG anglaise Global Witness, 90 % des minéraux exportés et taxés par le Rwanda proviendraient de mines situées en République démocratique du Congo. À moins de cent de kilomètres de la frontière, de l’autre côté du lac Kivu, ces collines abritent les gisements de coltan (tantale) les plus riches de la planète. Comme par exemple la mine de Rubaya, une sorte d’immense taupinière ocre perchée au milieu de la forêt tropicale. Parsemée de puits de mine creusés à la main et périlleusement étayés, elle produit à elle seule au moins 20 % du coltan mondial. Plus au sud, entre Bukavu et Uvira, la cassitérite (étain) est exploitée à faible profondeur sur les collines ou dans le lit des rivières.

Selon l’agence Ecofin et l’ONG anglaise Global Witness, 90 % des minéraux exportés et taxés par le Rwanda proviendraient de mines situées en République démocratique du Congo.

Du nord au sud, les gisements d’or parsèment toute la bande côtière des Grands Lacs, du lac Edward au lac Tanganyika. Contrairement à cette région minière du sud de la RDC appelée le Katanga, où de grandes entreprises principalement chinoises exploitent le cuivre et le cobalt, il n’existe pas de mégamines industrielles dans le Kivu. La plupart des mines sont artisanales, et ceux qui s’y risquent sont des travailleurs migrants, réfugiés de guerre ou anciens soldats, des mineurs unis en coopérative ou encore des enfants. Ils seraient plusieurs dizaines de milliers à s’y activer, toujours menacés d’être rackettés ou réduits au travail forcé par des groupes armés.

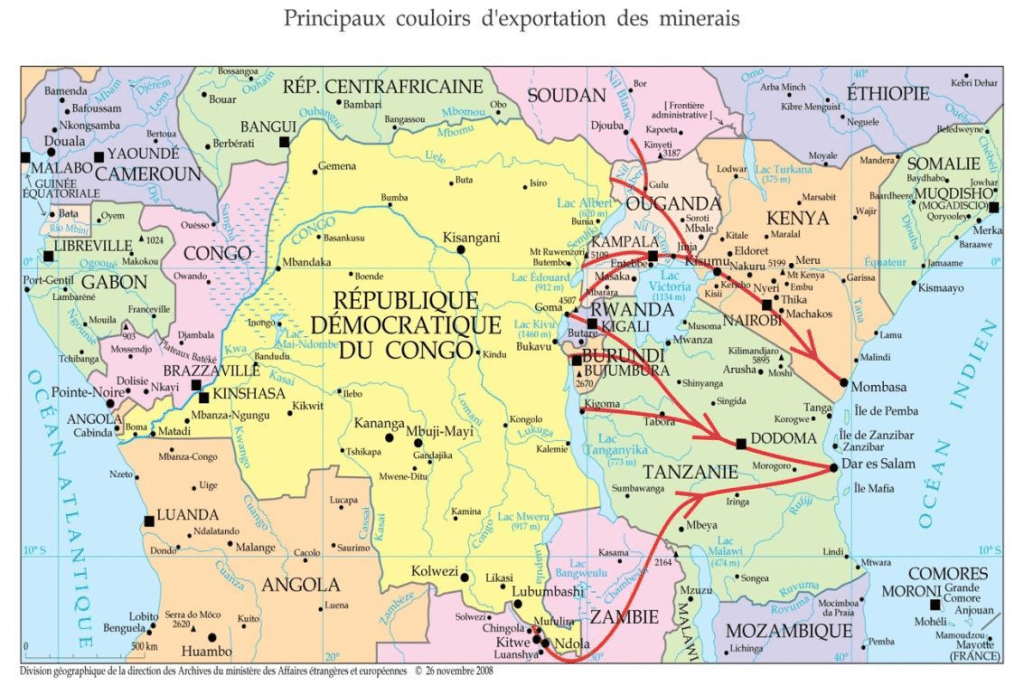

La plupart de ces minéraux bruts sont ensuite achetés par des négociants-contrebandiers qui les revendent dans les comptoirs d’exportation de Goma, la capitale régionale congolaise. « L’intégralité des ressources minières de l’est du pays [la RDC], explique Pierre Jacquemot, ex-ambassadeur de France à Kinshasa, est exportée après une première transformation par deux corridors principaux bien organisés : Nord (la voie ougandaise) et Centre (la voie rwandaise) conduisant à Mombasa et Dar es Salam, pour se poursuivre vers l’Europe, les Émirats arabes et l’Asie. (…) L’État congolais ne perçoit évidemment aucun revenu sur ces flux. »8

Le pillage du Kivu est certainement le trafic de matières premières le plus documenté au monde.

Cette situation, le groupe d’experts des Nations unies, posté au Kivu depuis la Première guerre du Congo, l’a décrite dans chacun de ses rapports semestriels depuis 2001. Des dizaines d’ONG l’ont analysée et dénoncée. Le pillage du Kivu est certainement le trafic de matières premières le plus documenté au monde. C’est de là que vient l’expression tristement connue de « minerais de conflits ». Reparcourir les grandes lignes de cette histoire permet de comprendre que la Commission européenne, en signant cet accord avec le Rwanda, a choisi de s’associer à une économie de guerre.

Au Kivu, une économie de guerre extractive

Dans cette région de l’est du Congo, la guerre a commencé en 1995, dans le sillage du génocide des Tutsis au Rwanda. En 1994, l’armée du Rwanda, dominée par des extrémistes hutus, responsable de l’assassinat de près d’un million de Tutsis, s’est repliée au Kivu. La France avait misé sur ce gouvernement génocidaire pour protéger ses intérêts : elle l’a soutenu et armé pendant les massacres9. Après sa défaite, elle protège sa fuite pour l’aider à reconquérir le pouvoir à partir du Kivu, à l’est de l’actuelle République démocratique du Congo qui s’appelle alors le Zaïre et est, lui aussi, soumis aux intérêts de la « Françafrique ».

En signant cet accord avec le Rwanda, la Commission européenne a choisi de s’associer à une économie de guerre.

Depuis trente ans, les réseaux des génocidaires hutus se sont maintenus au Kivu, dans une région habitée depuis toujours par des communautés tutsies10. Dès 1996, le nouveau gouvernement rwandais de Paul Kagame y a envoyé des troupes pour les traquer et les empêcher de reprendre le pouvoir11. Outre ce conflit non résolu, une centaine de groupes armés combattent actuellement dans la région du Kivu : des milices venues du Burundi ou de l’Ouganda, tel le groupe islamiste ougandais ADF, des milices d’autodéfense locales ou encore des mouvements d’opposition congolais, parfois associés aux forces rwandaises. Tous ces groupes commettent des exactions, y compris l’armée régulière de la RDC, dont les officiers et les soldats postés à 3000 km de la capitale, Kinshasa, organisent leurs propres réseaux criminels.

Depuis 25 ans, ces groupes armés se financent grâce à la contrebande de minéraux, s’intéressant à tel ou tel métal en fonction de l’évolution des cours mondiaux : étain, tantale, niobium, tungstène, or…. Leurs objectifs immédiats sont de s’emparer des carrés miniers, de racketter les mineurs ou les transporteurs, de dévaliser les entrepôts. Pour prendre le contrôle de ces mines en obligeant les mineurs à travailler pour eux ou en prélevant leur dîme au détriment des autres milices, chacun de ces groupes doit instaurer un climat de terreur plus intense que ses concurrents. Le viol des filles et des femmes des villages y est une véritable « stratégie militaire à des fins minières », selon l’expression de Fabien Lebrun dans son livre Barbarie numérique12. C’est pour soigner les corps suppliciés de ces femmes que le chirurgien et gynécologue Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, a ouvert une clinique près de Bukavu qui n’a cessé de fonctionner depuis 1999.

Les guerres et les affrontements qui se sont succédé au Kivu depuis trente ans auraient fait six millions de morts13. Le plus étrange est que ce climat de razzias, de meurtres et de viols ne nuise pas fondamentalement à l’activité minière. Le Kivu est depuis les années 2000 la principale productrice de tantale au monde. Quand, ailleurs, la productivité est assurée par les mâchoires infatigables de gigantesques machines, ici, elle est stimulée par la violence et l’extrême vulnérabilité. Dans cette région dévastée, s’ils ne sont pas eux-mêmes soldats, enfants ou réfugiés surendettés, les habitants du Kivu n’ont d’autre choix que de descendre les uns après les autres dans le piège du tantale, de l’or ou de l’étain, où les maintient l’angle de tir d’un fusil ou d’une kalachnikov. Du fait de l’omniprésence du travail forcé, les prix de ces minéraux extraits à la main rivalisent avec les coûts de production des mêmes substances dans les mines industrielles ailleurs dans le monde.

Derrière le chaos apparent des conflits ethniques et historiques se maintient donc une économie de guerre étroitement intégrée aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Derrière le chaos apparent des conflits ethniques et historiques se maintient donc une économie de guerre étroitement intégrée aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Que ce soit l’un ou l’autre des groupes armés qui contrôle les mines ou rackette les mineurs, les minéraux bruts arrivent dans les comptoirs de Goma d’où ils sont expédiés vers les fonderies d’Asie, avant de parvenir, sous la forme de métal ultra-pur, aux usines d’électronique, puis incorporés, pulvérisés en milliards de points microscopiques, aux téléphones, tablettes, consoles de jeux, ordinateurs, serveurs, etc. À la suite de l’écrivain Christophe Boltanski (Minerais de sang, 2012), Fabien Lebrun (Barbarie numérique, 2024) l’a obstinément décrit. Depuis un quart de siècle, les mines de coltan et d’étain du Kivu ont alimenté la chaîne d’approvisionnement de la Silicon Valley : les PlayStation de Sony, les téléphones de Motorola et les Macintosh d’Apple dans les années 2000, puis les iPhone d’Apple à partir des années 2010, les iPad, les objets connectés, les data centers, etc.

La croissance du Rwanda fondée sur le commerce de métaux stratégiques

En février 2024, quand l’UE signe cet accord minier avec le Rwanda, on sait depuis un quart de siècle que cet État est le principal bénéficiaire du pillage des minerais de la région des Grands Lacs. Dès 2001, le groupe d’experts des Nations unies décrivait le fonctionnement de l’économie de guerre mise sur pied par l’armée rwandaise, occupant la RDC avec 25 000 soldats au motif de traquer les anciens génocidaires hutus du Front démocratique de libération du Rwanda (FDLR). Une cellule spéciale, le « Bureau Congo », était alors chargée du trafic de minéraux qui partaient par avion pour la capitale du Rwanda, Kigali. Elle était gérée « directement par l’armée en étroite collaboration avec le gouvernement ». Les sociétés exploitant les minerais congolais, écrivent alors les experts de l’ONU, « appartiennent au gouvernement ou à des personnes très proches du Président Kagame14 ».

Dès 2001, le groupe d’experts des Nations unies décrivait le fonctionnement de l’économie de guerre mise sur pied par l’armée rwandaise.

En 2006, le gouvernement rwandais armait discrètement une organisation congolaise nommée Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), dont le but était de reconquérir la RDC. Le CNDP occupe alors la ville de Goma et un territoire deux fois grand comme le Rwanda. À l’époque, un ancien rapporteur de l’ONU posté au Kivu, interviewé par le journaliste Christophe Boltanski, raconte : « Sous le prétexte de lutter contre les FDLR [extrémistes hutus], le Rwandais Paul Kagamé procède à un pillage organisé du Kivu. Une grande partie de l’économie de son pays en dépend. » Cet expert a démontré au Comité des sanctions de l’ONU qu’en six mois, le Rwanda avait augmenté de 100 à 150 % ses exportations de ressources naturelles alors que les trois quarts de ses mines étaient fermées15.

Au début des années 2020, la situation du Kivu n’a pas beaucoup changé, sauf que la rébellion congolaise armée par le Rwanda ne s’appelle plus le CNDP mais le M23, le Mouvement du 23 mai16. Militairement défait en 2012, le M23 s’est reformé en 2021. Le président Paul Kagame, s’il nie toujours l’implication des forces armées rwandaises dans la zone, affiche son soutien au M23 avec la même justification qu’au lendemain du génocide : la traque des criminels de guerre hutus et la protection des communautés tutsies. Mais si les gouvernements congolais ne semblent guère se donner les moyens de réprimer les anciens génocidaires au Kivu, cet objectif paraît de moins en moins crédible. Pour le chercheur Raphaël Granvaud, membre de l’association Survie et rédacteur de Billets d’Afrique, « si la stigmatisation des Tutsis du Congo est une réalité historique indéniable et la question de leur accès à la propriété foncière un problème non résolu, ces injustices semblent surtout faire figure de prétexte. La résurgence du M23 n’est pas précédée par une recrudescence particulière des violences dans sa zone. Au contraire, écrit-il, c’est la reprise de la guerre et le soutien militaire du Rwanda qui ont eu pour effet de raviver dramatiquement le racisme et les persécutions contre les Tutsis. La communauté tutsie n’a pas non plus été épargnée par le M23 en matière de recrutements forcés, y compris d’enfants, dans les camps de réfugiés17. »

Mais alors qu’est-ce qui motive l’offensive rwandaise ? Plus sûrement, la volonté du pays de conforter sa position d’acteur de premier plan sur le marché des matières premières. Le Rwanda a fait de l’exportation de métaux précieux son principal moteur de croissance. Sa puissance économique et géostratégique et ses appuis occidentaux en dépendent. Le gouvernement s’est fixé pour objectif de doubler ses revenus d’exportation de minéraux pour atteindre 1,5 milliard de dollars en 202418. En 2019, le pays a ouvert sa première raffinerie d’or, Aldango Ltd. Elle est dimensionnée pour traiter plus de 70 tonnes par an, quand les mines du pays en produisent autour de 300 kg19. Cet or est exporté vers les Émirats arabes unis, l’Inde et la Suisse.

Le Rwanda a fait de l’exportation de métaux précieux son principal moteur de croissance.

Les investisseurs occidentaux comptent aussi sur le pays. L’UE est le principal financeur étranger du Rwanda, avec des investissements atteignant 210 millions de dollars en 2022. Avec son aide, Kigali est en train de devenir le centre métallurgique de la région des Grands Lacs. En 2018, une entreprise d’intelligence artificielle polonaise domiciliée à Malte, Luma Holdings, a racheté l’unique fonderie d’étain du pays, qui avait fermé ses portes en 2005 faute de matière première. En co-propriété avec l’État rwandais qui détient un quart des parts, elle vise à fournir le marché des véhicules électriques, de la robotique et de l’IA. La fonderie dispose d’un second haut-fourneau qu’elle espère mettre en service si elle parvient à doubler son approvisionnement en minerai d’étain (passer de 360 à 720 tonnes par mois)20.

En 2017, l’entreprise britannique Power Resources, domiciliée à Malte, a investi dans la construction d’une fonderie de tantale. Si elle prévoit aussi de développer l’extraction de coltan au Rwanda, ses besoins en matière première risquent d’être conséquents, puisque la même entreprise a construit en 2017 une fonderie de tantale en Macédoine. Elle a signé dès son lancement un contrat d’approvisionnement avec Apple21. Power Resources a ensuite racheté Metalysis, une entreprise installée près de Sheffield, en Angleterre, qui fournit des poudres et alliages métalliques pour l’impression 3D, étroitement liée à la Défense anglaise et à des groupes d’armement comme Safran22.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « « ChatGPT, c’est juste un outil! » : les impensés de la vision instrumentale de la technique » d’Olivier Lefebvre, juin 2025.

« Rwanda, votre porte d’entrée en Afrique »

En 2021, le M23 s’est reformé après sa défaite de 2012 et a commencé à annexer des territoires du Kivu en prenant possession des carrés miniers. En juin 2022, il a envahi Bunagana, une cité stratégique située à 60 km de Goma, la capitale du Nord-Kivu. Le président Kagame a beau nier l’implication directe de l’armée rwandaise au sein du M23, elle est établie : le Rwanda viole l’intégrité territoriale du pays voisin. En juin 2023, tandis que le M23 continue son offensive, avec l’appui évident de l’armée rwandaise, une centaine d’entreprises européennes se réunissent à Kigali pour un « EU Business Forum » coorganisé par l’UE et le gouvernement du Rwanda. On y rencontre le patron polonais de Luma Holdings, ainsi que le directeur général des partenariats de la Commission européenne. Le titre du forum est évocateur : « Rwanda, your gateway to Africa » (« Rwanda, votre porte d’entrée en Afrique »). De fait, tout indique que ces investissements visent à faire du Rwanda une porte d’entrée vers la région du Kivu pour intercepter les minerais avant qu’ils ne partent dans les circuits de vente asiatiques, et donc à concurrencer la Chine. Le but est de casser les monopoles chinois sur les matières premières afin d’offrir de nouvelles chaînes d’approvisionnement aux entreprises européennes.

Le M23 poursuit son annexion du Kivu face à des soldats congolais peu payés et souvent corrompus. Les soldats kenyans, burundais et ougandais de l’armée de la Communauté d’Afrique de l’Est, formée en 2022, ont dû battre en retraite23. Ils sont suivis quelques mois plus tard par le contingent sud-africain de la Force de la Communauté de développement de l’Afrique australe24. En décembre 2023, le rapport d’experts de l’ONU établit que « les opérations au Nord-Kivu ont été conçues et coordonnées par le général James Kabarebe, actuellement conseiller du Président du Rwanda pour les questions de défense et de sécurité. » Les observateurs constatent un « recours systématique au travail forcé » dans les zones occupées par le M23 et des dizaines de viols commis par ses combattants et des soldats rwandais, y compris sur des mineures. Il conclut : « L’objectif des opérations militaires de la RDF (armée rwandaise) sur le territoire congolais est de renforcer le M23 en lui fournissant des troupes et du matériel et de l’utiliser pour prendre le contrôle des sites miniers. »25.

Le but est de casser les monopoles chinois sur les matières premières afin d’offrir de nouvelles chaînes d’approvisionnement aux entreprises européennes.

Pourtant, malgré cette conclusion limpide, deux mois plus tard, la Commission européenne signe avec le Rwanda ce fameux partenariat sur les métaux, assorti d’un plan d’investissement de 900 millions d’euros. Le Rwanda vient d’annoncer fièrement que ses revenus miniers sont « montés en flèche, passant de 71 millions de dollars en 2010 à 1,1 milliard en 2023 ». Bien sûr, cette ascension fulgurante n’a officiellement aucun rapport avec les conquêtes du M23 au Kivu. Selon le Bureau des mines, l’augmentation de 43 % entre 2022 et 2023 serait « due à une croissance de la valeur ajoutée et des investissements dans la mécanisation, ainsi que par la mise en œuvre stratégique de pratiques minières responsables et durables ». Des efforts que l’accord minier semble récompenser : sur le papier, il vise à rien de moins que « le renforcement du devoir de vigilance et de la traçabilité, la collaboration dans la lutte contre le trafic illicite de matières premières et l’alignement sur les normes internationales en matière environnementale, sociale et de gouvernance »26.

Une vaste opération de blanchiment

Pour les personnes qui s’intéressent aux minerais de conflit dans le Kivu, ce dernier passage a dû sembler, non pas seulement déconcertant, mais parfaitement loufoque. Le gouvernement de Paul Kagame peut-il être un partenaire dans la lutte contre le trafic illicite de matières premières ? Non seulement les rapports semestriels de l’ONU ont montré depuis plus de vingt ans qu’il était complice et bénéficiaire de la guerre des métaux au Kivu, mais en avril 2022, l’ONG anglaise Global Witness a publié une enquête accablante sur la question. Le document d’une centaine de pages, fruit d’une investigation de terrain et de deux ans de travail, s’intitule The ITSCI Laudromat (« La laverie ITSCI »). Il s’est intéressé au programme « ITSCI », un système de traçabilité mis en place pour lutter contre l’importation de coltan, d’étain et de tungstène au profit des groupes armés.

Le programme ITSCI a été créé il y a une quinzaine d’années, justement parce que l’accumulation de rapports sur le Congo décrivant les massacres sur fond de trafic de minerais commençait à ternir l’image de marque des entreprises de la Silicon Valley. En 2010, le gouvernement Obama vote la loi Dodd-Frank (destinée à discipliner la finance après la crise des subprimes) qui contient un article sur les « minerais de conflit ». Toute entreprise qui utilise dans ses produits de l’étain, du tantale ou du tungstène (les « 3T », en anglais) devra désormais auditer sa chaîne d’approvisionnement pour s’assurer que les minéraux ne proviennent pas des bandes armées du Kivu. Au Rwanda, l’association du commerce mondial de l’étain met alors en place ITSCI pour étiqueter les minerais extraits dans la région des Grands Lacs. Jusqu’à aujourd’hui, c’est sur cet étiquetage que se reposent la plupart des grandes marques pour justifier la provenance des 3T composant leurs appareils.

L’ONG Global Witness a montré que le programme « ITSCI », un système de traçabilité mis en place pour lutter contre l’importation de métaux au profit des groupes armés, fonctionne en fait comme un système de blanchiment.

Pourtant, dès 2012, les experts de l’ONU considèrent ce système comme inopérant : « La crédibilité du système rwandais de certification des minerais est menacée par le blanchiment de produits miniers congolais, les certificats d’origine étant couramment vendus par les coopératives minières, écrivent-ils. Plusieurs négociants ont financé le M23 au moyen des bénéfices qu’ils tirent de la contrebande de minerais d’origine congolaise au Rwanda27. »

Ce que démontre Global Witness dix ans plus tard, ce n’est pas qu’ITSCI ne fonctionne pas, c’est qu’il fonctionne comme un système de blanchiment. Il a été fondé par un proche de Paul Kagame qui supervisait les opérations minières du Congo Desk, le Britannique David Bensusan. Directeur général de Minerals Supply Africa (MSA) et réputé à Kigali le « roi du commerce », il commerçait un tiers de tous les 3T du Rwanda. Décédé en 2021, Bensusan aurait souvent affirmé avoir fondé ITSCI avec le Général James Kabarebe, ex-ministre de la Défense du Rwanda et actuel conseiller de Paul Kagame. « Au Rwanda, dès le début, écrivent les enquêteurs, le système ITSCI semble avoir été utilisé pour blanchir d’énormes volumes de minerais introduits en contrebande depuis la RDC, ce qui a permis au Rwanda de continuer à profiter des ressources du pays voisin. Certaines sources proches de l’industrie considèrent que le blanchiment de minerais frauduleux de la RDC au Rwanda serait la véritable raison d’être du programme ITSCI. »

Un autre négociant de 3T au Rwanda, l’homme d’affaires suisse Chris Huber, a même créé un système de « mines factices » en utilisant des carrières désaffectées. Global Witness a interviewé un jeune ingénieur recruté un temps par ITSCI, qui raconte : « Tous les deux mois, des hommes du voisinage étaient réunis et habillés en mineurs avec des casques pour donner l’impression que les mines étaient actives. Une fois quelques photos prises, on les renvoyait chez eux. » En 2020 et 2021, en visitant les mines d’où étaient censés provenir les métaux exportés par le Rwanda, les enquêteurs de Global Witness et de l’ONU les ont trouvées « à l’abandon », « sans aucune trace d’activité » ou très peu exploitées. Elles servaient manifestement au stockage et à l’étiquetage des minerais revendus par les groupes armés.

La Commission européenne a signé, en toute connaissance de cause, un accord de recel.

Mais dans tous les cas, en février 2024, au moment de la signature de cet accord minier, l’avancée du M23 au Kivu a fait voler en éclats la façade qui aurait permis de prétendre à une quelconque traçabilité des minerais au Rwanda. Dès mars 2023, les fonctionnaires d’ITSCI ont été obligés de déclarer la suspension du programme dans toute la région de Masisi, occupée. À mesure de l’avancée des troupes de l’Alliance du Fleuve Congo28 et du M23, les sites miniers supposés être « garantis sans conflit » sont annexés par le groupe rebelle et les troupes rwandaises en violation flagrante des lois internationales. La Commission européenne a signé, en toute connaissance de cause, un accord de recel.

Utiliser les conflits ethniques pour invisibiliser la question des minerais

« Qu’est-ce que vous voulez ? Vous les avez déjà obtenues, vos indépendances, non ? », s’est écrié un habitant de la banlieue de Mulhouse qui promenait son chien, à la vue des drapeaux congolais et des marcheurs et marcheuses à la peau noire. En ce 1er juillet 2024, au lendemain du premier tour des élections législatives où le Rassemblement national est arrivé en tête, ils sont une vingtaine à traverser l’est de la France. Partie de Besançon à destination du Parlement européen de Strasbourg, cette marche contre l’extractivisme est organisée par l’association Génération lumière, fondée par des jeunes de la diaspora congolaise en France29. Elle revendique l’annulation du partenariat Rwanda-UE pour les métaux et un embargo sur l’achat de matières premières en provenance du Kivu. « Depuis que je suis enfant, raconte David Maenda Kithoko, co-fondateur de l’association, j’entends des Européens expliquer que la guerre en RDC a des causes “très complexes”, que ce sont des conflits ethniques et fonciers ». Il est originaire d’Uvira, une ville du Sud-Kivu d’un demi-million d’habitants sur les rives du lac Tanganyika. Après son arrivée en France, il a étudié les sciences politiques. « J’ai été réfugié au Rwanda, j’ai plein de potes rwandais. Avec cette ethnicisation du conflit, on nous monte les uns contre les autres. Notre point de vue, à Génération lumière, c’est qu’on met toujours en avant ces conflits dits ethniques pour invisibiliser la question des minerais. En répétant que cette situation a des racines historiques et culturelles complexes (comme toute situation), on brouille les causes simples sur lesquelles on peut agir depuis l’Europe. »

La signature de l’accord minier UE-Rwanda début 2024 coïncide avec une amplification historique de l’offensive rwandaise au Kivu. En avril 2024, le groupe d’experts de l’ONU note que « le M23 et la RDF [armée rwandaise] ont renforcé leurs opérations conjointes grâce à des technologies et du matériel militaires de pointe ». L’armée rwandaise a déployé 3000 soldats et « contrôle de facto les opérations du M23 » qui visent « l’expansion territoriale et l’occupation et l’exploitation à long terme des territoires conquis ». Leur « zone d’influence [est] la plus vaste jamais enregistrée, représentant une augmentation de 70 % par rapport à novembre 2023, y compris de nouvelles zones qu’ils n’avaient jamais contrôlées auparavant ». Goma, la capitale régionale du Kivu, abritant plus d’un million d’habitants, est encerclée. La coalition « contrôle la ville de Rubaya et toute la zone minière autour de Rubaya, où le coltan, l’étain et le manganèse continuent d’être extraits », mais aussi les « centres de négoce à Rubaya et Mushaki ainsi que des routes de transport des minéraux de Rubaya au Rwanda, où ceux-ci [sont] mélangés à la production rwandaise. Selon ces mêmes experts, « Il s’agit de la contamination la plus importante jamais enregistrée des chaînes d’approvisionnement par des minéraux « 3T » (étain, tantale et tungstène) non certifiés, dans la région des Grands Lacs, ces dix dernières années ».

La signature de l’accord minier UE-Rwanda début 2024 coïncide avec une amplification historique de l’offensive rwandaise au Kivu.

L’équipe de l’ONU insiste sur le fait que « l’extraction frauduleuse, le commerce et l’exportation vers le Rwanda des minéraux de Rubaya ont bénéficié à la fois à la coalition AFC-M23 et à l’économie rwandaise. Le M23 a mis en place une véritable « administration minière » dans les territoires occupés, la seule mine de coltan de Rubaya rapportant 800 000 dollars par mois au M23. De toute évidence, le gouvernement rwandais a interprété l’accord minier européen comme une validation de son annexion du Kivu.

Pourtant, les mois suivants, alors que le M23 poursuit ses exactions, l’accord n’est pas remis en cause. À la veille de la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda, une délégation française vient signer à Kigali un plan d’investissement de 400 millions d’euros pour la période 2024-2028. En novembre 2024, le Conseil de l’Europe vote le versement d’une deuxième tranche d’aide militaire de 20 millions d’euros au Rwanda dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Ces fonds sont officiellement destinés au déploiement de troupes rwandaises en Mozambique pour combattre la rébellion islamiste, qui menace un gigantesque projet de gaz naturel liquéfié de Total et Exxon Mobil (il a été calculé que ce projet émettrait entre 3,3 et 4,5 milliards de tonnes de CO2, soit plus que l’Union européenne en une année). Comment le financement de l’armée rwandaise pourrait-il ne pas financer l’offensive au Kivu ? Cette aide militaire « pour la paix » est critiquée de toutes parts, mais maintenue.

Alors que le M23 poursuit ses exactions, l’accord minier européen n’est pas remis en cause.

Janvier 2025. L’Alliance Fleuve Congo-M23 occupe Goma, la capitale régionale. Aux côtés de l’armée congolaise, les Casques bleus de la Monusco ont échoué à défendre la ville, tout comme les mercenaires roumains embauchés par le gouvernement de RDC via une société de sécurité française30. En février, le Conseil de sécurité de l’ONU adopte une résolution demandant au Rwanda de cesser tout appui au M23 et de retirer immédiatement, sans condition, ses troupes déployées en RDC31. Au Royaume-Uni, le gouvernement de Keir Starmer prend des sanctions contre le Rwanda en raison de son soutien au M2332. Le Parlement européen vote enfin une résolution pour condamner « l’inacceptable violation de la souveraineté de la RDC » et exiger la « suspension immédiate » du partenariat sur les métaux. Il demande aux pays membres, à l’UE et aux institutions financières, le gel de tous les budgets destinés au Rwanda. Mais l’exécutif européen s’y refuse toujours. Au Conseil de l’Europe, dont les décisions se prennent à l’unanimité, le Luxembourg s’est opposé à la décision. Quelques semaines plus tard, l’ONG Global Witness révèle que l’entreprise Traxys, un géant mondial du négoce de matières premières dont le siège est au Luxembourg, « a augmenté ses achats de coltan au Rwanda en 2023 et est devenue l’un des plus gros acheteurs de coltan du pays en 2024 ». Dès 2021, Traxys avait créé un pôle « 3T » en embauchant une équipe spécialisée comprenant un négociant de Kigali.

Pendant ce temps, dans Goma occupée par le M23, un prêtre de la ville témoigne : « Le pillage, le viol et les exactions perpétrées par des hommes armés de diverses factions ont creusé de profondes cicatrices. Plus de cent jours après les combats, les blessures restent à vif, dans les corps et la mémoire collective de la population. La liberté d’expression, la dignité humaine, le droit à la vie et à la paix ont été brutalement violés. Aujourd’hui, la terreur est imposée par les tirs et les tabassages. Le système judiciaire s’est effondré. Les tribunaux ont été remplacés par des centres de détention qui, en pratique, fonctionnent comme des chambres de torture33. »

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Économie numérique : la mue du système capitaliste contemporain » d’Hélène Tordjman, mai 2021.

KoBold Metals et la Silicon Valley : le retour de l’impérialisme étatsunien

Au printemps 2025, un an après la signature de l’accord minier, l’armée rwandaise et le M23 ont annexé en RDC un territoire grand comme la moitié du Rwanda qui comprend les principales zones minières du Kivu : les gisements d’or, de tantale et d’étain. Le Premier ministre rwandais annonce que l’État a dépassé ses objectifs d’exportation de minéraux pour l’année 2024, avec un revenu de 1,7 milliard de dollars, contre 373 millions en 2017. Les États-Unis ont pris quelques sanctions : l’Office de contrôle des actifs étrangers a gelé les avoirs et interdit les transactions financières de plusieurs personnalités liées au M23, comme James Kabarebe, ancien ministre de la Défense du Rwanda et actuel conseiller spécial du président Paul Kagame, sanctionné pour son soutien armé au M23, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole officiel de l’AFC-M23. Sont aussi visées deux entreprises, « Kingston Fresh Ltd (Royaume-Uni) et Kingston Holding SAS (France), deux sociétés-écrans accusées de participer au commerce illégal de minerais extraits des zones sous contrôle du M23, écrit l’agence étatsunienne. Ces entreprises auraient facilité l’exportation d’or et de coltan, en contournant les mécanismes de traçabilité internationaux et en fournissant au M23 un financement indispensable à son expansion militaire34. »

Finalement, après les premières sanctions américaines et sous la pression des parlementaires européens, en mars 2025, le Conseil de l’UE a gelé les avoirs et interdit le séjour en Europe de huit dirigeants du M23 et du directeur général de l’Office rwandais des mines accusé de « commerce illicite de ressources naturelles ». La raffinerie d’or de Kigali, Aldango Ltd, est sanctionnée35. Mais à ce jour, ni l’accord minier avec le Rwanda ni les centaines de millions d’euros d’investissements européens n’ont été suspendus. Le gouvernement français n’a pris aucune mesure contre la « Kingston Holding », qui n’est autre que l’entreprise du porte-parole de l’Alliance Fleuve Congo-M23, Lawrence Kanyuka Kingston. « Elle a son siège à Paris, rue St Honoré, depuis 2017, s’insurge David Maenda Kithoko. Les services de sécurité français ne savent-ils pas qu’il dirige une bande armée qui est en train de tuer des Congolais dans cette région-là ? »

Les décisions politiques ayant conduit au génocide de 1994 sont aujourd’hui reproduites à l’identique.

Emmanuel Macron soigne sa relation avec Paul Kagame, qu’il présente comme une solidarité post-génocide. Pourtant, les décisions politiques ayant conduit au génocide de 1994 sont aujourd’hui reproduites à l’identique. Pour utiliser le Rwanda comme « porte d’entrée » en Afrique de l’Est et protéger ses intérêts industriels, l’État français a choisi en toute connaissance de cause de prendre le parti de l’agresseur.

Une autre conséquence de cet impérialisme minier européen est d’avoir permis aux États-Unis de regagner leur influence dans la région des Grands Lacs. Car le M23, armé par les fonds publics européens, a jusqu’ici vaincu toutes les forces armées chargées de protéger l’intégrité territoriale de la RDC et de faire respecter les accords de paix. Alors la valse des mafias impériales se poursuit au Congo. En avril 2025, en désespoir de cause, le gouvernement congolais a lancé un appel à l’administration Trump pour lui proposer un accord « minerais contre soutien militaire » sur le modèle de l’accord conclu avec l’Ukraine pour les terres rares. Proposition à laquelle l’exécutif étatsunien s’est empressé de répondre, puisque l’une de ses priorités est justement de regagner l’accès aux mirifiques gisements de cuivre et de cobalt du Katanga, au sud de la RDC, dont les entreprises occidentales ont été privées suite à un accord minier RDC-Chine en 2007. Donald Trump a donc négocié l’accord en compagnie d’Erik Prince, le fondateur de Blackwater, l’entreprise de mercenaires qui s’est illustrée pendant la guerre en Irak. Quelques jours plus tard, une entreprise minière étatsunienne nommée KoBold a annoncé qu’elle venait d’obtenir l’un des principaux gisements de lithium de la RDC, pourtant revendiqué par une entreprise chinoise, Zijin Mining. Pur produit de la ruée minière portée par la Silicon Valley, KoBold est principalement financée par Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) et Sam Altman (Open IA, l’entreprise de Chat GPT)36.

Mais pas plus que la Commission européenne, le gouvernement des États-Unis ne cherche à faire cesser l’expansionnisme du Rwanda. Telle est la loi d’airain des impérialismes : ne jamais suspendre ses intérêts à la victoire de l’un ou l’autre camp. En juin 2025, Donald Trump chapeaute la signature d’un accord de paix RDC-Rwanda tout en officialisant avec Kigali un accord minier pour l’importation d’étain, de tantale et de tungstène. Cet accord est justifié dans les mêmes termes fabuleusement hypocrites que la Commission européenne en 2024 : il vise à « renforcer la traçabilité des minerais de conflits »37. Ce faisant, les États-Unis s’inscrivent dans la continuité de leur politique étrangère dans la région : ménager eux aussi leur porte d’entrée vers les gisements du Kivu en entretenant l’impunité du Rwanda. À ce jour, Kigali continue de nier sa responsabilité dans l’annexion du Kivu, qui se poursuit, au mépris du droit international, du traité de Luanda et de la résolution 2773 des Nations Unies.

Si l’on s’en tient aux événements qui se sont déroulés au Kivu en 2023-2025, la responsabilité de l’Union européenne est accablante.

Pouvons-nous, depuis l’Europe, nous borner à constater que cette guerre — l’une des guerres les plus dévastatrices du continent africain depuis 30 ans — est « très complexe », qu’elle a des « causes multiples » liées à l’histoire locale et coloniale sur lesquelles nous ne saurions nous prononcer ? Si l’on s’en tient aux événements qui se sont déroulés au Kivu en 2023-2025, la responsabilité de l’Union européenne est accablante. Sa stratégie impériale a consisté à se brancher sur une économie de guerre pour en capter le butin avant les puissances concurrentes. Qu’elles produisent des avions, des armes, des satellites ou des objets connectés, les entreprises européennes en sont responsables, non seulement en tant que bénéficiaires, mais aussi parce qu’elles font pression sur nos dirigeants pour qu’ils assurent notre soi-disant « souveraineté minérale » : c’est-à-dire, en réalité, pour qu’ils mènent des politiques impériales de façon à leur fournir les matières premières dont elles ont besoin.

C’est ainsi que des régions et des pays entiers se retrouvent piégés dans un destin extractiviste. Dans le meilleur des cas, dans une mono-industrie minière exclusive, destructrice et corruptrice. Dans le pire des cas, comme au Kivu, dans un cauchemar interminable de massacres, de viols et de travaux forcés.

Image d’accueil : Mine de coltan de Luwowo près de Rubaya, Nord-Kivu, mars 2014. MONUSCO/Sylvain Liechti. Wikimedia.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci ❤️ !

Notes

- Ville de RDC proche de la frontière rwandaise, occupée par le M23 depuis juin 2022.[↩]

- Selon un rapport de l’agence mondiale de la sécurité alimentaire basée à Rome, 27 mars 2025.[↩]

- Sachant que les mines guyanaises, françaises donc, sont considérées comme des mines européennes.[↩]

- « Raw materials diplomacy », Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission.[↩]

- “EU and Rwanda sign a Memorandum of Understanding on Sustainable Raw Materials Value Chains”, European Commission.[↩]

- La laverie ITSCI, Global Witness, rapport, 2022, p. 50 et suivantes. Voir aussi Mining and illicit trading of coltan in the Democratic Republic of Congo, Rapport ENACT, mars 2022. Audrey Weerts. « Ressources naturelles au Kivu : vers l’institutionnalisation du pillage ? », 2013 (document pdf). Patrick Martineau, « La Route commerciale du coltan congolais : une enquête », 2003 (document pdf).[↩]

- Impact, « Les intermédiaires. Ces négociants qui compromettent les efforts de la République démocratique du Congo en faveur de la production d’or sans conflit », 2020, p. 26 (document pdf). Voir aussi “Rwanda, record gold exports but under accusation for links to conflicts in the DR Congo”, Focus on Africa, avril 2025.[↩]

- Pierre Jacquemot, « Le système de la prédation minière dans les Grands Lacs africains. Conflits armés, pillage des ressources naturelles et violence extrêmes dans l’est du Congo », Institut congolais d’études avancées (ICEA), octobre 2024, Kinshasa, Congo–Kinshasa (document pdf).[↩]

- Pour un bon résumé de ces événements, lire « Le génocide des Tutsis : le rôle de la France », dans Thomas Borrel et al. (éds.), Une histoire de la Françafrique. L’Empire qui ne veut pas mourir, 2023, chap. 9, p. 761 et suiv.[↩]

- Colette Braeckman (Afrique XXI), « Rwanda : les vérités oubliées à propos des Grands Lacs se rappellent à l’ancien colon », Mediapart, 18 mai 2025.[↩]

- Forces Démocratiques de Libération du Rwanda.[↩]

- Voir également Amber Peterman, Tia Palermo et Caryn Bredenkamp, « Estimates and Determinants of Sexual Violence Against Women in the Democratic Republic of Congo », American Journal of Public Health, 101(6) : pp. 1060-1067, juin 2011.[↩]

- Center for Preventive Action, « Conflict in the Democratic Republic of Congo », Global conflict tracker, 9 juin 2025.[↩]

- S/2001/357/29-30 et S/2001/357/18, Groupe d’experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, 2001.[↩]

- Christophe Boltanski, Minerais de sang. Les esclaves du monde moderne, 2012, p. 163.[↩]

- Groupe rebelle formé en avril 2012 par d’anciens militaires du CNDP refusant l’accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Pour certains observateurs, le M23 n’est autre qu’une force rwandaise maquillée en mouvement congolais.[↩]

- Raphaël Granvaud, « Prise de Goma par le M23, et après ? », Contretemps, février 2025.[↩]

- Michel Nkurunziza, “2023 recap: A look at Rwanda’s mineral returns”, The New Times, décembre 2023.[↩]

- Impact, « Les intermédiaires. Ces négociants qui compromettent les efforts de la République démocratique du Congo en faveur de la production d’or sans conflit », 2020, p. 26 (document pdf).[↩]

- Łukasz Banasik, Radosław Miśkiewicz, Aleksandra Cholewa-Domanagić, Katarzyna Janik et Sławomir Kozłowski, “Development of tin metallurgy in Rwanda”, Proceedings 31st International Conference on Metallurgy and Materials, novembre 2022. Voir aussi Annemarie Roodbol, “Investing in a smelter in Rwanda”, Mining review Africa, septembre 2019.[↩]

- “Apple will be supplied with materials from Gostivar”, Koha, 2017.[↩]

- “Power Resources buys Woodford-backed Metalysis”, Mining.com, 2019 ; Tom Austen, “News: Metalysis and the Ministry of Defence”, Rotherham Business News, avril 2018.[↩]

- Ngala Chome, « Kenya’s Congo debacle: How crony elite politics lost the fight against M23 », African Arguments, février 2025.[↩]

- Pascal Nduyiri, « Nord-Kivu : La SADC envoie ses premières troupes pour lutter contre l’avancée du M23 », Le Potentiel, décembre 2023.[↩]

- S/2023/431 et S/2023/990, Groupe d’experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, 2023.[↩]

- Représentation au Luxembourg, « L’UE et le Rwanda signent un protocole d’accord sur les chaînes de valeur durables pour les matières premières », février 2024.[↩]

- S/2012/843, Groupe d’experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, 2012.[↩]

- L’Alliance Fleuve Congo (AFC) est un mouvement politique créé en décembre 2023 autour du M23. Les experts de l’ONU le considèrent comme une vitrine politique de l’offensive rwandaise, servant à « légitimer le M23 et ses revendications, tout en minimisant le rôle du Rwanda dans la crise ». Voir le « Rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo » du Conseil de sécurité des Nations Unies document pdf).[↩]

- Génération lumière, « Retours sur nos actions pour notre campagne de plaidoyer pour la paix en République démocratique du Congo et contre l’extractivisme ».[↩]

- Andrei Popoviciu, Ana Poenariu, Emmet Livingstone et Marine Leduc (in Goma DRC, and Bucharest, Romania), “Supermarket guards, truck drivers and ‘very big mistakes’: the failed role of western mercenaries in the fall of Goma”, The Guardian, mars 2025.[↩]

- Résolution 2773, 2025 (document pdf). Voir l’analyse juridique d’Alfred Reboul, « Sanctions internationales contre le Rwanda et le M23 : entre condamnation unanime et divergences stratégiques », Le monde du droit, mars 2025.[↩]

- « UK Statement on response to the situation in Eastern DRC », Commonwealth & Development Office, février 2025.[↩]

- « Testimony of the forgotten conflict in eastern DRC: The “100 days of liberated Goma” », Agenzia fides, mai 2025.[↩]

- Alfred Reboul, « Sanctions internationales contre le Rwanda et le M23 : entre condamnation unanime et divergences stratégiques », Le monde du droit, mars 2025.[↩]

- « République démocratique du Congo : l’UE inscrit neuf personnes et une entité supplémentaires sur la liste », communiqué de presse du Conseil de l’Union européenne, mars 2025. Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo.[↩]

- https://www.koboldmetals.com/[↩]

- “US establishes new tin supply chain in deal with Rwanda’s Trinity Metals”, Mining.com, mai 2025.[↩]