Ce texte est un extrait du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre », de Roméo Bondon, qui vient de paraître dans la collection « Précurseurs de la décroissance » des éditions du Passager clandestin.

Interagir avec la Terre

Au moment de saluer son ami et camarade, mort quelques jours plus tôt, Pierre Kropotkine a ces mots pénétrants : c’était « l’un de ceux qui avaient le mieux senti et vécu la liaison qui rattache l’homme à la Terre entière, ainsi qu’au coin du globe où il lutte et jouit de la vie1 ». Tout est dit. Des premiers articles publiés dans la Revue des Deux Mondes jusqu’à L’Homme et la Terre, en passant par La Terre et les dix-neuf volumes de la Nouvelle géographie universelle, Élisée Reclus n’aura de cesse de répéter, préciser, démontrer que les actions humaines sur la planète ne sont pas sans effets et, dès lors, qu’elles impliquent des responsabilités2.

Dans un article publié en 1864 à propos de Man and Nature, un ouvrage du diplomate américain et tenant de la préservation de la nature George Perkins Marsh3, Reclus note que les humains, « devenus, par la force de l’association, de véritables agents géologiques, […] ont transformé de diverses manières la surface des continents, changé l’économie des eaux courantes, modifié les climats eux-mêmes4 ». Inaugurant une conception dialectique du progrès n’allant jamais sans sa part de « régrès » qu’il conservera jusque dans ses derniers textes5, il détaille à partir de plusieurs exemples la diversité des modalités que recoupe l’action humaine sur la nature. « D’un côté elle détruit, de l’autre elle détériore » suivant l’état social et les progrès de chaque peuple, elle contribue tantôt à dégrader la nature, tantôt à l’embellir6 ». Et d’ajouter que, devenue « conscience de la terre », l’humanité se civilise à mesure qu’elle comprend que « son intérêt propre se confond avec l’intérêt de tous et celui de la nature elle-même7 ».

Difficile de ne pas penser à la notion désormais bien connue d’anthropocène pour décrire cette ère dans laquelle nous serions désormais entrés :

Sans qu’il soit nécessaire d’admettre un changement d’axe et la variation des latitudes terrestres, on peut affirmer que l’époque actuelle, comme les époques antérieures, offre aussi, dans ses climats, toute une série de changements successifs, et déjà l’histoire nous prouve que, dans ces modifications si importantes du régime de notre globe, les travaux de l’humanité entrent pour une très large part8.

Évidemment, il ne s’agit pas pour Reclus de trouver le « clou d’or » datant précisément le début de cette nouvelle période géologique. Le carbone contenu dans l’atmosphère commence tout juste à augmenter sous les coups d’une industrialisation féroce, tandis que le plastique, qui est la marque de notre temps, n’est pas encore connu. Néanmoins, sa conscience des effets planétaires produits par des modifications localisées qui s’ajoutent les unes aux autres a de quoi nous interpeller.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Enquêter, s’émerveiller et se révolter avec Élisée Reclus » de Roméo Bondon, septembre 2023.

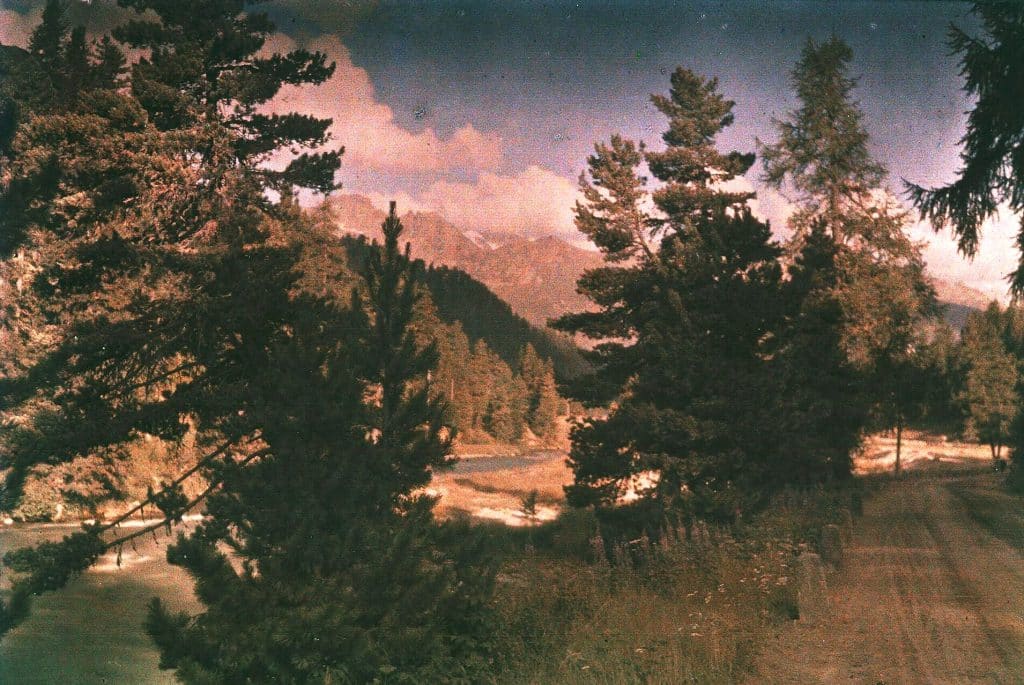

Miroir de cette conception originale, Reclus n’hésite pas à conférer aux éléments ou à des milieux naturels une personnalité, voire une capacité d’action. Ainsi, sous sa plume, les montagnes sont « des êtres doués de vie9 » qui se révèlent composés d’« individus géographiques modifiant de mille manières les climats et tous les phénomènes vitaux des régions environnantes par le seul fait de leur position au milieu des plaines10 ». Dès lors, c’est bel et bien « l’action combinée de la Nature et de l’Homme lui-même, réagissant sur la Terre qui l’a formé11 », qu’il s’agit de décrire sur toutes les parties du monde et dans le moindre des phénomènes observés.

Rendre le monde plus familier

Les deux Histoires, d’un ruisseau et d’une montagne, publiées respectivement en 1869 et en 1880, sont peut-être ses textes qui illustrent le mieux cette démarche. Ils font ainsi écho à sa conviction selon laquelle « la science doit être une chose vivante12 ». Les deux récits paraissent aux éditions Hetzel, qui publient également Jules Verne, dans une collection intitulée « Bibliothèque d’éducation et de récréation », ce qui donne une bonne indication de la teneur des ouvrages : deux promenades informées, l’une au sein d’un bassin hydrographique, de la source à l’océan, l’autre dans un massif montagneux, auprès des animaux et des humains qui le peuplent. Au moment où il commence à travailler sur ce second opus, Élisée confie son intention à son éditeur, mais aussi ses doutes : « Mon livre est à la fois science et poésie, mais il vaudrait mieux qu’il fût l’un ou l’autre ; je crains bien que le genre lui-même ne soit faux13. » C’est pourtant bien ce mélange qui a assuré aux deux Histoires une postérité que n’ont pas démentie les plus récentes rééditions, ce à quoi il faut ajouter un engagement de l’auteur dans son texte, n’hésitant pas à mobiliser son expérience, à convoquer les sens des lecteurs et des lectrices, à conclure, comme toujours, sur un horizon émancipateur, celui d’une fraternité universelle14.

Aussi, quelle que soit l’échelle à laquelle il se situe et qu’importe le pas de temps considéré, Élisée Reclus tente de saisir les phénomènes terrestres avec une certaine familiarité. En cela, les évolutions de l’époque en matière de transport l’y ont sans doute aidé. Comme il l’écrit en ouverture d’un article publié en 1866,

[Il] se manifeste depuis quelque temps une véritable ferveur dans les sentiments d’amour qui rattachent les hommes d’art et de science à la nature. Les voyageurs se répandent en essaims dans toutes les contrées d’un accès facile, remarquables par la beauté de leurs sites ou le charme de leur climat9.

Le monde, nous dit Reclus, subit une forme d’amoindrissement à mesure que les voies de communication se multiplient. Son usage n’en est devenu que plus accessible et son usure, diraient aujourd’hui certains critiques du tourisme, que plus rapide15.

Dans le dernier tome de la Nouvelle géographie universelle, Élisée adopte un regard rétrospectif sur les évolutions dont il a été le contemporain durant les vingt années qu’ont nécessitées la fabrication et la publication exhaustive de son grand-œuvre : « Partout, le réseau des voyages couvre la planète comme un filet aux mailles rétrécies. […] Chaque année, se raccourcit la durée du tour du monde, devenu maintenant pour quelques blasés une fantaisie banale16. »

Sa longue et continue pratique de la Terre l’a évidemment rendu sensible aux façons de la représenter17. Il fait un usage abondant de la cartographie et a pu s’appuyer pour cela sur les compétences de l’anarchiste suisse Charles Perron18. Ensemble, ils développent des cartes non seulement de localisation, mais également économiques, statistiques et géopolitiques, ce qui constitue une véritable nouveauté pour l’époque.

Mais ça n’est pas tout. La tentative la plus originale, sans doute, pour « dépouiller l’État du monopole de la production des images du monde19 » a été le projet de construction de globe terrestre pour l’Exposition universelle de 1900, qui s’est tenue à Paris. Son but, alors : « Faire entrer la géographie dans la cité20. » Il partage des préoccupations pédagogiques avec l’ensemble du milieu anarchiste, ainsi qu’avec l’urbaniste écossais Patrick Geddes, qui travaille avec le neveu d’Élisée, Paul Reclus, ce « constructeur de globes, de reliefs et de dispositifs de représentation du monde les plus divers21 », à produire une représentation à échelle réduite de la surface terrestre de l’Écosse.

La planète, cette « grande patrie », est donc pour Élisée un lieu familier, aussi bien parce qu’il en connaît de nombreuses régions que parce qu’il tente, à défaut, par l’imagination et la connaissance, de se situer parmi les sociétés qu’il évoque, pleinement imprégné par les paysages qu’il décrit, en se plaçant « du point de vue de la solidarité humaine22 ».

Enfin, la description de la Terre, cet « ensemble merveilleux de rythme et de beauté23 », ne serait pas complète sans accorder une place de choix aux autres animaux – en un mot, à tout ce qui vit. Cette inclusion, assez banale pour les végétaux à une époque où la géographie botanique prend son essor, l’est beaucoup moins pour la faune, sauvage et domestique, qui est abordée dans chaque tome de la Nouvelle géographie universelle et devient un thème et une préoccupation à part dans les derniers textes d’Élisée Reclus. La mention de tel ou tel animal se double à la fin de sa vie d’une valorisation de la coopération interspécifique, notamment dans « La grande famille24 », ou de prises de position éthiques, comme dans « À propos du végétarisme25 ».

À écouter, un épisode des Sons Terrestres : « Histoire d’un ruisseau, d’Élisée Reclus », des extraits lus par la compagnie Le rouge et le vert, 2021.

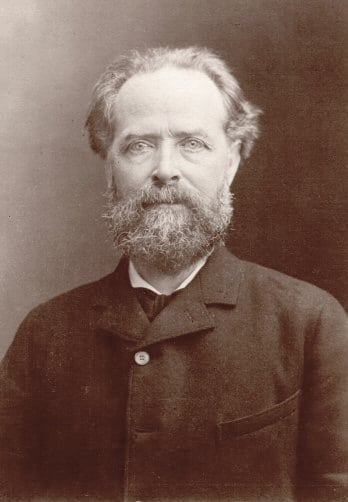

Image d’ouverture : Photographie Jean Reutlinger, vers 1907-1914, Wikimedia.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci ❤️ !

Notes

- Pierre Kropotkine, « Élisée Reclus », Les Temps nouveaux, 15 juillet 1905.[↩]

- C’est ce dont témoigne, entre autres textes, ceux réunis dans Libre nature (op. cit.), une anthologie à laquelle le livre « Élisée Reclus et la solidarité terrestre » doit beaucoup.[↩]

- Philippe Pelletier, « Élisée Reclus et George Perkins Marsh, convergence et rupture », Annales de géographie, vol. 732, no 2, 2020, p. 104-127.[↩]

- « De l’action humaine sur la géographie physique », Revue des Deux Mondes, vol. 54, 1864, repris dans Libre nature, op. cit., p. 49. Voir, dans la partie « Textes choisis », l’extrait 3 de « La libre nature ».[↩]

- Voir, dans la partie « Textes choisis », les extraits de « Cause animale et progrès social ».[↩]

- « De l’action humaine sur la géographie physique », art. cit., p. 50.[↩]

- Ibid.[↩]

- La Terre. Description des phénomènes de la vie du globe, t. II, Hachette, 1868-1869, p. 502.[↩]

- Du sentiment de la nature…, op. cit.[↩][↩]

- La Terre, t. I, op. cit., p. 157.[↩]

- « Préface », dans L’Homme et la Terre, t. I, Librairie universelle, 1905-1908, p. II.[↩]

- « Lettre à M. de Gerandol », 11 janvier 1877, dans Correspondance, t. II, op. cit., p. 182.[↩]

- « Lettre à P.-J. Hetzel », 26 juin 1872, citée dans Federico Ferretti, Élisée Reclus. Pour une géographie nouvelle, éditions du CTHS, 2014, p. 90.[↩]

- Benoît Bodlet, Les histoires d’Élisée Reclus. Divulgation scientifique et émancipation, Presses universitaires de Lyon, 2024.[↩]

- Rodolphe Christin, L’usure du monde. Critique de la déraison touristique, L’échappée, 2014.[↩]

- « Dernier mot », dans Nouvelle géographie universelle. Tome XIX. L’Amérique du Sud : l’Amazonie et la Plata, Hachette, 1894, repris dans Libre nature, Héros-Limite, 2022, p. 137.[↩]

- Écrits cartographiques, Héros-Limite, 2016.[↩]

- Federico Ferretti, « Charles Perron et la juste représentation du monde », visionscarto.net, 5 février 2010.[↩]

- Federico Ferretti, « Globes, savoir situé et éducation à la beauté : Patrick Geddes géographe et sa relation avec les Reclus », Annales de géographie, vol. 706, no 6, 2015, p. 687.[↩]

- Soizic Alavoine-Muller, « Un globe terrestre pour l’Exposition universelle de 1900. L’utopie géographique d’Élisée Reclus », L’Espace géographique, vol. 32, no 2, 2003, p. 156-170.[↩]

- Federico Ferretti, « Globes, savoir situé et éducation à la beauté », art. cit., p. 686.[↩]

- « Dernier mot », op. cit., p. 137.[↩]

- Ibid., p. 139.[↩]

- Voir l’extrait 2 de « Cause animale et progrès social » dans la partie « Textes choisis » du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre ».[↩]

- Voir l’extrait 1 de « Cause animale et progrès social » dans la partie « Textes choisis » du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre ».[↩]