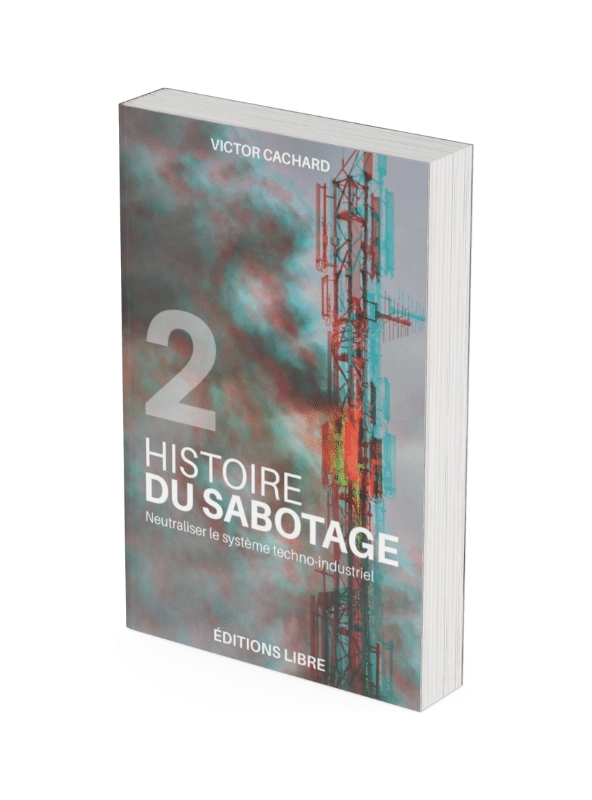

À propos d’Histoire du sabotage, tome 2 : Neutraliser le système techno-industriel, de Victor Cachard, paru en 2025 aux Éditions Libre.

Souvent nous nous payons de mots. Par exemple lorsque nous expliquons les droits sociaux par « l’évolution de la société » ou par « l’idéal démocratique ou républicain ». Encore faut-il voir comment, dans l’histoire concrète des sociétés, l’évolution s’opère, alors que l’idéal des uns n’est pas l’idéal des autres. Elle s’opère forcément par des luttes à propos desquelles il faut se demander ce qui a pu les rendre efficaces. La société, en effet, est un champ de force dans lequel le nombre n’a jamais en soi assuré aucune victoire. L’histoire politique des sociétés montre, tout au contraire, que le petit nombre prend constamment le pouvoir sur le grand nombre. S’il en était besoin, l’imposition récente d’une réforme des retraites à une grande majorité qui n’en voulait pas vient rappeler aux générations montantes toujours aussi oublieuses cette vérité fondamentale de toute science politique. Et l’on voit clairement aujourd’hui comment les droits sociaux régressent lorsque les populations perdent le courage et le goût de la lutte pour se défendre. La simple parole, telle que la relaient bien mal les enquêtes d’opinion, n’est pas en soi une lutte. Les revendications ne sont que des paroles impuissantes, voire des exutoires, si elles ne se prolongent pas en combats politiques.

C’est pourquoi nous avons besoin, plus que d’une histoire des idéologies, d’une histoire des luttes sociales, des stratégies d’opposition et de résistance. C’est à ce besoin que vient répondre l’Histoire du sabotage que Victor Cachard nous propose en deux tomes aux Éditions Libre. Intellectuel altiligérien, libraire engagé et très mobilisé dans le mouvement des Gilets jaunes à Lyon, Victor Cachard a certainement eu une bonne idée d’éclairer l’histoire des luttes par le sabotage. Celui-ci, en effet, représente une voie moyenne entre d’un côté la parole impuissante et, de l’autre, la violence terroriste.

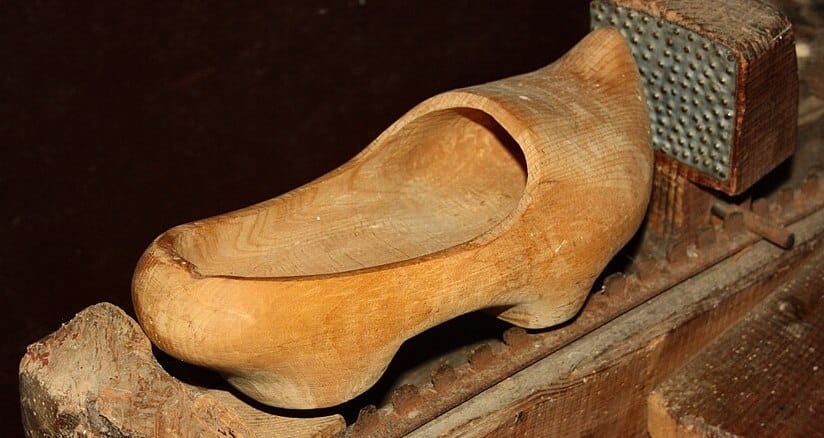

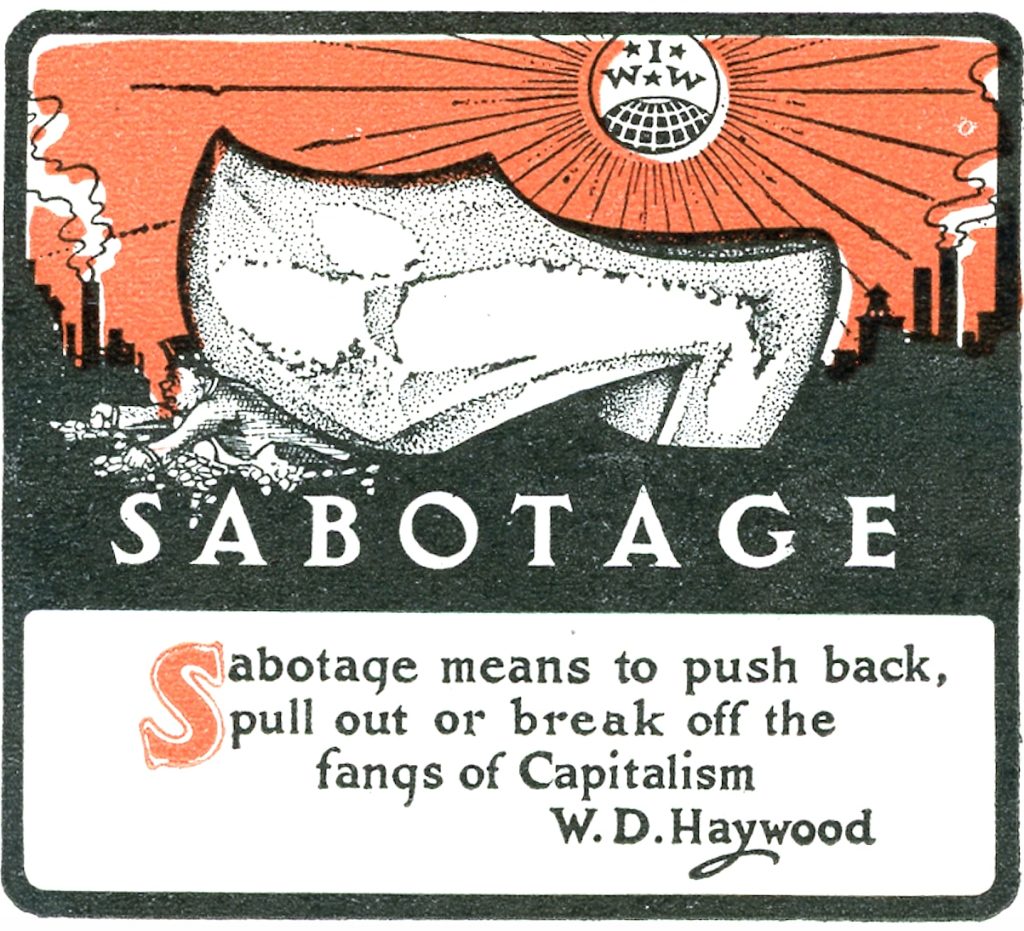

Le sabotage est le refus de s’en prendre physiquement aux personnes, un refus non seulement du meurtre mais aussi de tout ce qui peut blesser. Bien qu’il soit généralement considéré comme une infraction à la loi, il repose sur le respect des droits de l’homme, de l’intégrité des personnes et il est fondé à se réclamer de l’humanisme tant par les causes qu’il défend que par les moyens qu’il emploie, du moins en règle générale. Mais le sabotage ne tombe pas dans les illusions du dialogue social et des paroles inutiles : il est un réalisme politique et prend acte que toute négociation repose sur un rapport de force. Il ne s’inscrit pas dans le dilemme, d’ailleurs obsolète, entre le réformisme et la révolution. Il sait que les réformes ne peuvent s’obtenir qu’à partir d’une pression sociale sur les élites gouvernementales et il pose que détruire ou abîmer des biens matériels ou nuire aux processus productifs est un moyen moralement acceptable et politiquement efficace pour pousser aux réformes.

Le sabotage représente une voie moyenne entre d’un côté la parole impuissante et, de l’autre, la violence terroriste. Il est un réalisme politique et prend acte que toute négociation repose sur un rapport de force.

Dans le premier tome, l’auteur avait fait la préhistoire du sabotage et en avait retracé les formes historiques dans le syndicalisme révolutionnaire et le mouvement anarchiste, notamment autour d’Émile Pouget dont Cachard a aussi publié une anthologie. Le deuxième tome de l’Histoire du sabotage commence au sortir de la Première Guerre mondiale, lorsque le syndicalisme délaisse ce mode d’action. Ce second tome déploie successivement trois chronologies : celle du sabotage de guérilla, celle du sabotage libertaire des militants autonomes et celle de l’écosabotage.

Le sabotage n’a pas sa place dans la guerre traditionnelle, codifiée comme affrontement entre armées. Mais les guerres du vingtième siècle échappent à l’art militaire et à ses règles : elles deviennent des guerres totales où les populations civiles sont impliquées. Deux situations ont été particulièrement favorables à l’émergence d’une guerre civile permanente : les situations coloniales et les luttes internes aux populations d’un même pays entre les factions fascistes et les militants antifascistes. Dans ces deux contextes, un sabotage de guérilla se développe. Du côté fasciste, il prend la forme de ce qu’ont été les ligues anti-ouvrières en Italie ou les milices paramilitaires nazies. Du côté des partisans et des résistants, il prend la forme, par exemple, d’attaques contre des infrastructures de communication. On le trouve déjà dans les bandes de résistants espagnols contre l’invasion napoléonienne, et on l’observe même jusque dans les camps de concentration où circulent entre prisonniers des consignes clandestines pour travailler plus lentement ou mal faire le travail. Il est également le recours du colonisé contre le colonisateur.

Cachard établit une continuité entre ces actions en contexte de guerre et celles qui, après les guerres, s’en prennent aux infrastructures de communication et de production, notamment à partir des années 1970 aux Etats-Unis, avec les débuts d’une écologie de sabotage des usines polluantes.

Lire aussi sur Terrestres : Earth First, « Une décennie de zad en Angleterre », juin 2020.

Les sociétés de la seconde moitié du vingtième siècle construisent leur essor économique, leur administration et leur maintien de l’ordre sur l’information et l’informatique. L’industrie, l’administration et l’armée se numérisant à grande vitesse, le manuel d’écodéfense que diffuse, dans les années 1980, une association comme Earth first donne une grande place au dérèglement des systèmes informatiques. Le sabotage n’est plus seulement celui des ouvriers contre leur outil de travail à l’intérieur de l’usine mais il peut devenir la pratique citoyenne de militants contre les bases matérielles de la production industrielle et de l’organisation militaire, notamment lorsque celle-ci projette des essais nucléaires.

Cachard propose ensuite une deuxième chronologie où le sabotage n’est pas une guérilla qui s’en prend aux infrastructures, mais plutôt une attaque de principe contre la société du travail en tant que telle. Dans le contexte pacifié des années 1970, elle commence, en France, avec les situationnistes comme Debord et Vaneigem, puis passe par la référence à Deleuze et Guattari. Il s’agit, en somme, du courant le plus intellectuel de l’histoire du sabotage. Cette mouvance qui critique la place du travail aliéné en société capitaliste passe par l’opéraïsme italien, et se réfère aussi aux organisations libertaires espagnoles et catalanes.

À la fin des années 1960, dans ces pays, s’approfondit le clivage entre le communisme qui valorise le travail et la figure de l’ouvrier, fidèle à l’URSS, et un anticapitalisme qui voit dans le travail contraint la racine de l’aliénation. Chacune de ses branches a sa propre lecture de Marx. La première condamne le sabotage, avec l’idée que les ouvriers doivent s’approprier les outils, mais non pas les détruire ; la seconde, au contraire, justifie et pratique le sabotage en lui donnant le sens d’une révolte contre l’ordre capitaliste, un peu à la manière des luddistes dont Cachard parle longuement dans le premier tome. Cette seconde attitude est également proche des courants américains autour de la revue Radical America, qui tente d’en répandre la pratique dans l’industrie automobile des États-Unis. C’est une semblable sensibilité qu’on regroupe sous l’appellation de « mouvement des Autonomes ». Elle s’exprime dans un grand nombre de petites revues. Cachard met notamment en avant la revue Archinoir, ou encore la revue Négation.

Ces partisans du sabotage ne se laisseront pas entraîner dans la violence politique, du type « Action directe ». Ils demeurent globalement pacifistes, et même antimilitaristes. C’est au nom de la non-violence qu’ils dénoncent ou qu’ils critiquent les dégâts du travail sur la santé des travailleurs. Ils donnent à leur pratique un caractère parfois esthétique, parfois ludique, toujours expressif. Ils distillent les signes d’une résistance au travail, par l’abstention à l’égard de celui-ci et choisissent des modes de vie marginaux. Le slogan bien connu de Guy Debord « ne travaillez jamais » est tout un programme. Ce mouvement dénonce la collusion entre l’industrie et les sciences mises sous tutelle dans l’ordre technocratique, le meilleur exemple en étant le grand mathématicien Alexandre Grothendieck et son groupe « Survivre et vivre ». Ce courant crée des revues, des radios-pirates ou des rassemblements dont le plus célèbre reste celui du Larzac.

À partir des années 1980, la pratique du sabotage peut s’appuyer sur un nouveau socle idéologique : celui de l’anti-industrialisme et de la techno-critique.

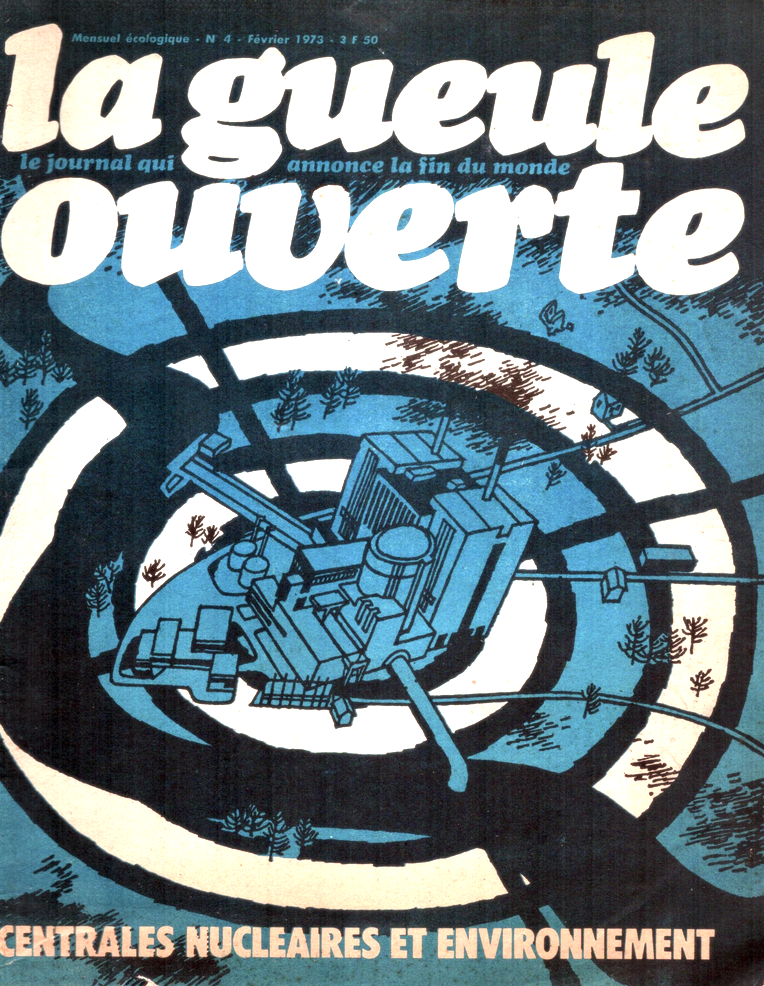

Cachard se risque à une périodisation dans l’ensemble confuse et contradictoire du mouvement des Autonomes. Celui-ci se développe en marge des organisations politiques et syndicales et il donne naissance à bien des revues (plus tard à des sites Internet) comme Marge ou Camarades. Avec le journal La Gueule ouverte, il investit l’écologie politique et y introduit l’appel au sabotage. C’est par exemple dans cette revue qu’Arthur (Henri Montant) écrit, au nom de l’efficacité nécessaire des luttes : « les ‘doux’ écologistes devraient étudier sérieusement la question du sabotage. Ils découvriront peut-être que la marchandise n’est pas sacrée, et que la détruire n’est pas un acte de violence mais un geste de légitime défense ».

Avec l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981, on assiste à une institutionnalisation de ce mouvement. L’action légale et l’appel au droit gagnent du terrain. Le sabotage décline d’autant plus qu’il devient risqué, les outils répressifs s’étant renforcés. Comme on le voit souvent, beaucoup de militants s’intègrent à la gauche politicienne et Cachard fait remarquer qu’ils investissent la vie culturelle et la presse. C’est cependant dans les luttes écologistes que la pratique du sabotage se renouvelle, comme on l’a vu dans le combat contre les OGM ou contre le TGV Lyon-Turin, avec le procès médiatique d’Erri de Luca en 2015. La pratique du sabotage peut s’appuyer sur un nouveau socle idéologique : celui de l’anti-industrialisme et de la techno-critique.

Pour rendre compte de la rencontre entre l’écologie radicale et la voie du sabotage, Cachard propose une troisième chronologie : celle de l’écosabotage. Celui-ci est déjà à l’œuvre dans la guérilla contre les infrastructures et dans la sensibilité libertaire de La Gueule ouverte. Pourtant, pour l’historiciser, l’auteur nous transporte en Amérique. Là-bas, l’émergence de Greenpeace autour de Paul Watson en 1969 se fait en réaction contre les environnementalistes qui se contentent, à la suite du Sierra Club de John Muir, de protéger la nature au nom d’une culture conservationniste tournée vers la vie contemplative et l’esthétisation des paysages. Comment ne pas voir que la sauvegarde du sauvage dans certains parcs va de pair avec l’aménagement intensif des autres zones territoriales ?

Lire aussi sur Terrestres : Rolling Thunder, « Comment faire plier une entreprise : la méthode SHAC », novembre 2023.

Dès la fin des années 1950, Edward Abbey importe en Amérique la tradition anarchiste des militants européens incluant la critique du capitalisme en tant que tel parce qu’il est incompatible avec l’écologie. Dans la sensibilité américaine, le sauvetage des espèces animales menacées par le développement industriel et les essais nucléaires passe au premier plan. C’est d’ailleurs un savant biologiste amoureux de la faune et de la flore, James Philips Fox, qui va s’en prendre directement, en 1969, aux installations d’une usine polluante. La critique de l’exploitation des milieux naturels rencontre les luttes anticoloniales. Au constat de la mise en réserve des Indiens s’ajoutent les multiples témoignages de l’ethnologie. L’impérialisme industriel a détruit, dans le monde entier, les économies de subsistance que les peuples avaient su établir en harmonie avec les écosystèmes. Ce qui revient à justifier le recours au sabotage par les indépendantistes, surtout si, comme en Afrique du Sud, les colons construisent un régime d’apartheid. L’histoire de l’écosabotage aux États-Unis prend appui sur la sensibilité américaine, comme le culte des super-héros mis en œuvre, par exemple, dans le roman Le Gang de la clef à molette d’Abbey, paru en 1975 et qui raconte les actions de quatre activistes contre les industries polluantes. Elle coïncide avec ce qu’on a pu observer en France chez les indépendantistes régionalistes, que Cachard évoque assez peu. On songera, par exemple, le sabotage de l’antenne ORTF de Roc’h Trédudon en 1974, puis au mouvement contre la Centrale de Plogoff à partir de 1978.

La multitude des exemples concrets que ce livre nous donne invite le lecteur à se demander si l’on peut ranger sous le même concept, celui de sabotage, tous les actes et comportements ici évoqués. La différence est grande entre des actions spectaculaires et d’autres qui peuvent passer inaperçues. Certaines sont résolument illégales et d’autres sont si discrètes qu’elles peuvent ne pas même être repérées comme par exemple lorsqu’un ouvrier travaille lentement ou fait exprès de rater une pièce. Certaines sont revendiquées et d’autres restent cachées. Il existe un fossé entre la tricherie à l’égard d’un employeur et la détérioration d’une voie ferrée. Un fossé selon la valeur marchande de ce qui est détruit, mais aussi selon le sens qu’on lui donne. Un acte isolé comme ceux de Fox n’a sans doute pas la même portée qu’un fauchage d’OGM revendiqué par un groupe organisé à visage découvert. Et puis il y a aussi des enjeux très différents selon les contextes : agir en pleine guérilla au risque de sa vie n’est pas la même chose que la destruction d’un engin de chantier.

Ce qui est sûr, c’est qu’il existe, entre la passivité servile et la violence politique, une infinité de nuances dans les comportements de résistance. La parole, qu’elle soit directe sur le mode de la plainte ou de la récrimination, ou qu’elle soit déléguée à des organisations représentatives supposées la faire entendre dans des instances instituées, reste en-deçà de la véritable lutte sociale. Orale ou formulée dans des écrits, la parole ne peut recevoir de réponse que sous la forme d’une autre parole, celle des promesses fallacieuses des gouvernements. En répertoriant par une démarche historique la variété des modes d’action ou d’abstention, Victor Cachard a-t-il eu aussi le projet de donner certaines idées à des militants qui parfois pourraient en manquer ?

Image d’accueil : photo de Oluwaseun Sanni sur Unsplash.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !