À l’heure où l’Europe, confrontée à une nécessaire transition écologique, envisage de financer pour des centaines de milliards d’euros le nucléaire, cet article s’efforce de mettre en lumière les perspectives et limites des filières de l’atome comme alternative aux énergies fossiles dans le contexte du réchauffement climatique. Après avoir présenté les caractéristiques les plus déterminantes de ce réchauffement, le texte s’attache à passer en revue ce que peut apporter la filière du nucléaire, ainsi que ses contraintes en termes de réserves de combustible, de délais de mise en œuvre, de coûts et de difficultés liés au démantèlement et aux déchets. Il montre ensuite les risques en termes d’accidents ou de sécurité dans le contexte des changements à prévoir au cours des prochaines décennies et interroge l’option de se passer du nucléaire.

Le climat ne peut pas être vraiment « sauvé »

Un des arguments principaux des promoteurs du nucléaire est qu’il pourrait « sauver le climat ». Une association très active, notamment sur les réseaux sociaux, visant explicitement à promouvoir le nucléaire, a d’ailleurs pris le nom de « Sauvons le climat », en avançant l’argument que cela ne serait pas possible en se privant de l’atome. Or le climat ne peut plus vraiment être « sauvé ». En effet, alors que dès les années 1970 la gravité du réchauffement était prévisible, les blocages des pays du Nord ont conduit à une forte dégradation de la situation climatique1.

La COP21 en 2015 a certes posé des objectifs ambitieux de limitation du réchauffement. L’Accord de Paris demande à ce que la température planétaire moyenne n’augmente pas plus de +1,5°C et en tout cas pas plus de +2°C par rapport au niveau préindustriel (le milieu du XIXe siècle). Cependant, sachant que le réchauffement actuel est déjà de +1,1°C, les réductions nécessaires pour respecter l’Accord de Paris nécessiteraient de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre planétaire d’ici 2030 (dans 8 ans), et de parvenir à zéro carbone fossile d’ici 2050.

Même si la communauté internationale y parvient, ce qui est loin d’être acquis à l’issue de la COP26 qui s’est déroulée à Glasgow en 2021, les perturbations climatiques seront considérables. Comme l’a montré un rapport spécial du GIEC sur la question en 2018, ces perturbations seront difficiles à gérer à +1,5°C et deviendront vraiment critiques à +2°C, et a fortiori au-delà.

Cela étant, du fait que le CO2 reste un siècle dans l’atmosphère, les dérèglements prévus pour les 3 prochaines décennies sont désormais quasiment inévitables. Les réductions massives d’émissions de gaz à effet de serre que l’on entreprend dorénavant permettront seulement que la situation s’aggrave moins « après 2050 ».

À quoi peut-on donc s’attendre d’ici 2050 ?

Il est impossible de savoir précisément ce qui va se passer, mais de nombreuses études permettent d’envisager ce qui devrait arriver de manière tendancielle. Ainsi par exemple, la canicule de 2003, qui a causé 70 000 décès en Europe, devrait devenir la norme un été sur deux à partir de 2050.

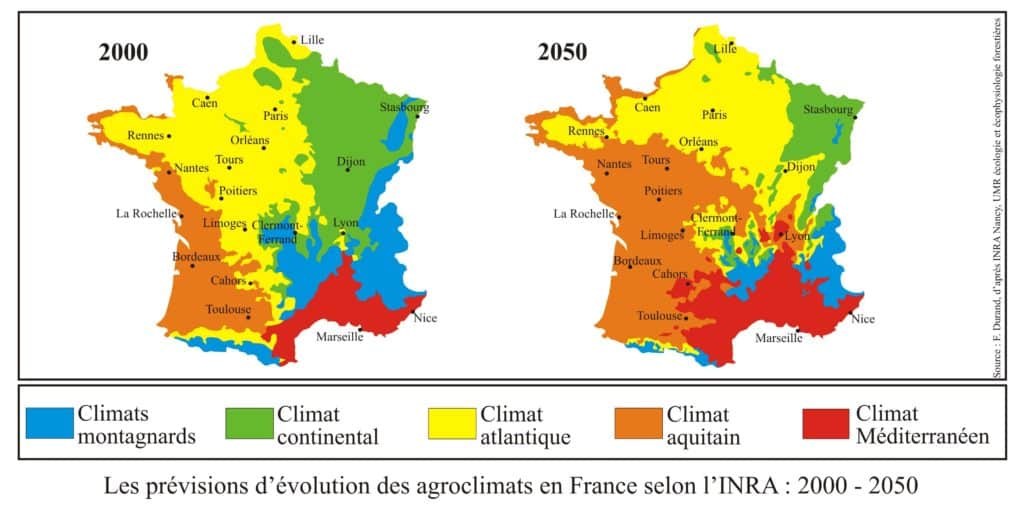

En France, le climat méditerranéen devrait s’étendre d’ici trente ans jusqu’à Lyon et Cahors (figure ci-dessous), avec son lot de sécheresses plus fréquentes et une pression très importante sur la biodiversité. À ce titre, il faut souligner que contrairement à ce qui est trop souvent prétendu, les pays du Nord ne sont pas plus préparés que ceux du Sud à affronter les crises climatiques futures. Certes, dans un premier temps, la technologie permettra de répondre à un certain nombre d’urgences, mais avec la multiplication des événements extrêmes, à échéance d’au plus quelques décennies le Nord sera tout aussi débordé, comme on a pu le voir ces dernières années lors des immenses incendies en Australie, Californie et Russie, ou bien des inondations dramatiques en Asie et en Europe.

Coûts économiques et impréparation mondiale

Les coûts économiques des conséquences de ce réchauffement sont considérables. À l’échelle planétaire, Nicholas Stern, économiste et ancien Vice Président de la Banque Mondiale, a calculé que les coûts en cas d’inaction climatique (ce qui a été le cas) à l’horizon 2050 pourraient représenter 5 % à 20 % du PIB mondial. Cette fourchette est large en raison de la difficulté à prévoir les évolutions et leurs temporalités. Ces ordres de grandeur sont néanmoins acceptés par de nombreux pays, dont la France.

Transposés en termes budgétaires, cela signifie que d’ici trente ans, le montant des dégradations climatiques en France pourrait s’élever à entre un quart et la totalité du budget national. De tels chiffres donnent le vertige, mais il faut les avoir en tête pour prendre la mesure des enjeux. Le Secrétaire Général de l’ONU n’a pas hésité en 2021 à dire que « nous sommes au bord du gouffre » par rapport à la crise climatique. Ce n’est pas une formule qu’il a employée à la légère2. Cependant, peu de politiques au pouvoir osent le reconnaître ou l’annoncer aussi clairement à leurs populations, et moins nombreux encore sont ceux qui se donnent les moyens de les préparer aux défis des prochaines décennies.

L’Union européenne pourrait paraître à la pointe du combat climatique, mais cette impression est surestimée. En effet, une grande partie des baisses d’émissions des pays européens est liée à des délocalisations de leurs industries polluantes vers les pays dits « en développement », pour mieux importer leurs produits ensuite. C’est le cas de la France. Selon l’INSEE, entre 1995 et 2018, les émissions de CO2 fossile par habitant de l’inventaire national ont baissé de 9 à 6,4 tonnes, mais les émissions liées à la consommation des Français (avec les importations) sont passées de 10,5 à 11,2 tonnes3. C’est pourtant au nom de la baisse des émissions des inventaires nationaux que certains experts de la Commission Européenne osent prétendre que l’UE serait parvenue à découpler croissance économique et émissions de gaz à effet de serre.

Un autre biais des politiques européennes est l’objectif de la « neutralité carbone » en 2050. Il y a une subtilité lexicale, car « neutralité » ne signifie pas le « zéro carbone fossile » nécessaire pour respecter l’Accord de Paris. En effet, la « neutralité » est envisagée en continuant à importer, en stimulant l’absorption de carbone par la végétation, et en pariant sur la capture du carbone via des technologies dont l’efficacité n’est pas garantie. Ce pari est d’autant plus biaisé que respecter l’Accord de Paris supposera de capter de grandes quantités de CO2 après 2050. Utiliser ces techniques avant 2050 revient donc à hypothéquer les capacités de le faire après.

Un autre très grave facteur d’impréparation est le manque de débat au Nord sur l’« adaptation ». La lutte pour le climat se divise en effet en deux grands axes : l’« atténuation », c’est-à-dire la réduction nécessaire des émissions de gaz à effet de serre, et l’« adaptation », soit la transformation des économies et des sociétés pour se préparer à des conditions de vie plus difficiles.

La question de l’ampleur de ces changements à anticiper pour les prochaines décennies est largement absente dans les pays du Nord. En France, la grande Convention Citoyenne sur le Climat en 2019-2020 avait pour mandat de mener une réflexion à propos de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle ne devait pas s’interroger sur la capacité de la France à s’adapter aux changements climatiques majeurs qu’elle va subir d’ici 2050.

On notera une autre grande absence de cette Convention Citoyenne. Ses 150 membres n’étaient pas non plus autorisés à discuter des choix énergétiques et notamment du nucléaire. Or, il n’est pas sérieusement possible d’aborder la question de la réduction des émissions fossiles en France sans inclure le nucléaire.

Cette première partie centrée sur le climat était indispensable pour mesurer la gravité des inévitables bouleversements liés aux changements climatiques, et leurs conséquences économiques et sociétales. Si l’on regarde les scénarios les plus pessimistes, qu’il serait désormais irresponsable d’écarter, la Terre pourrait même s’acheminer vers un modèle de « planète étuve »4 ne permettant plus guère qu’à un milliard d’humains de survivre, ce qui signifierait que 80 à 90 % des êtres humains pourraient disparaître. Ce n’est pas de la science-fiction. Ces modèles risquent de se concrétiser si rien n’est fait pour limiter le réchauffement climatique contemporain.

Même s’ils n’insistent pas toujours sur l’ampleur et la gravité des bouleversements à venir, les promoteurs du nucléaire l’ont bien compris, qu’il s’agisse des personnes directement intéressées par le maintien de la filière comme des politiques qui ne savent pas comment faire pour respecter l’Accord de Paris. En tout cas, c’est en invoquant cette menace qu’ils soutiennent que l’augmentation de leur filière serait nécessaire pour « sauver le climat ». L’article se concentrera sur le nucléaire civil, même s’il est patent qu’une grande partie du poids de cette filière est lié au fait que le nucléaire est un élément clé des stratégies militaires contemporaines.

Les réserves en uranium : un facteur limitant

La production électronucléaire comprend plusieurs filières en exploitation ou à l’étude. On va se concentrer dans un premier temps sur les filières « classiques » à uranium enrichi, même s’il sera question aussi plus loin des filières encore expérimentales comme celle au thorium et les petits réacteurs modulaires, ou bien comme la surgénération et la fusion.

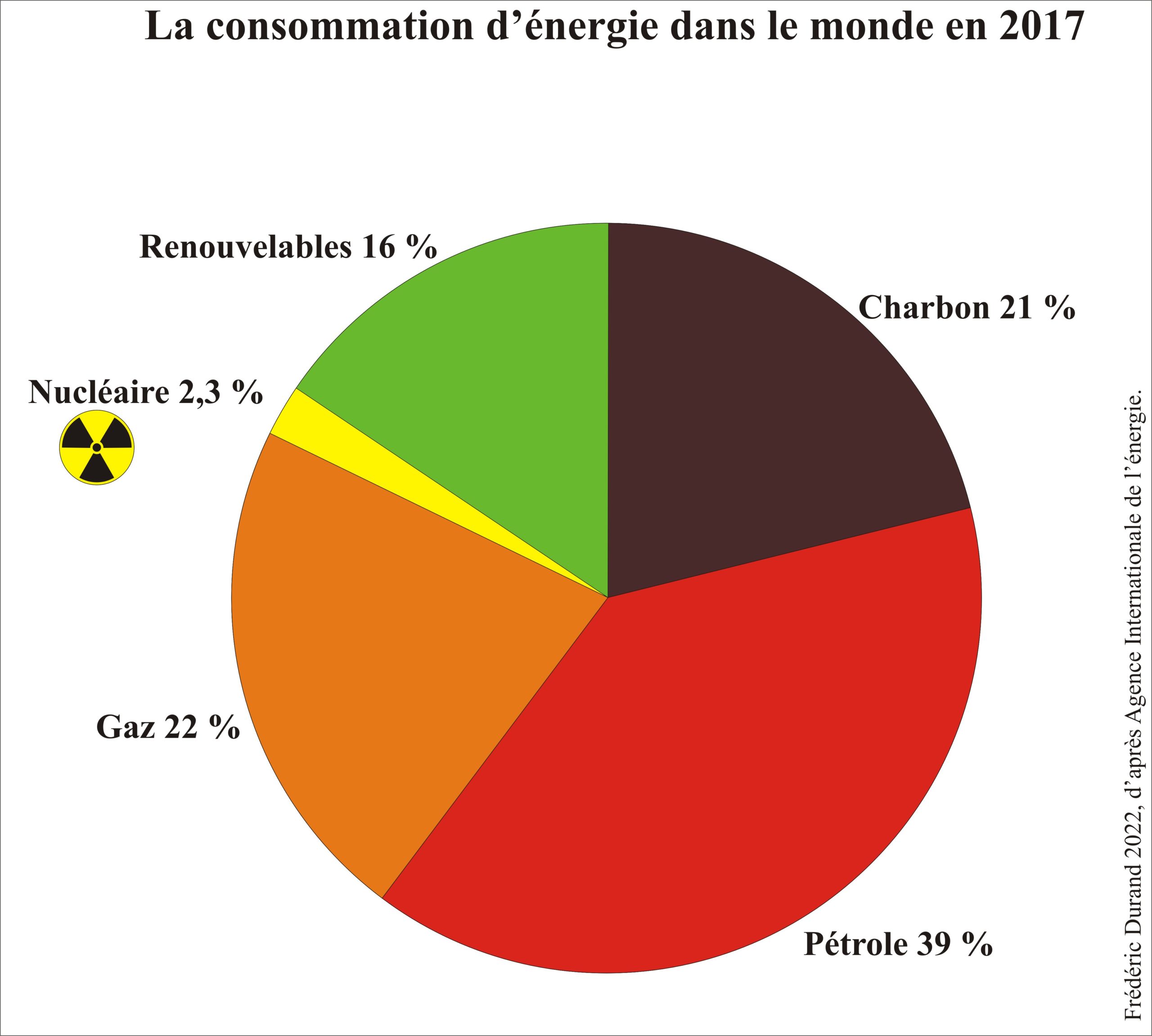

Première chose à préciser, le nucléaire représente dans les années 2020 une part très minime de l’énergie consommée sur Terre, de l’ordre de 2,3 %. On trouve parfois 5 % ou bien 10 %, mais ces chiffres sont trompeurs. 5 % correspond à l’énergie « primaire » qui comprend aussi la part d’énergie « inutile » comme la chaleur rejetée via les panaches des centrales ou dans les cours d’eau pour la refroidir. Ce chiffre trompeur de l’énergie « primaire », qui tend à surévaluer l’importance du nucléaire, est utilisé notamment par l’AIEA, l’Agence Internationale de l’Energie Atomique de l’ONU, créée en 1956, dont le but est de « promouvoir l’utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologies nucléaires ».

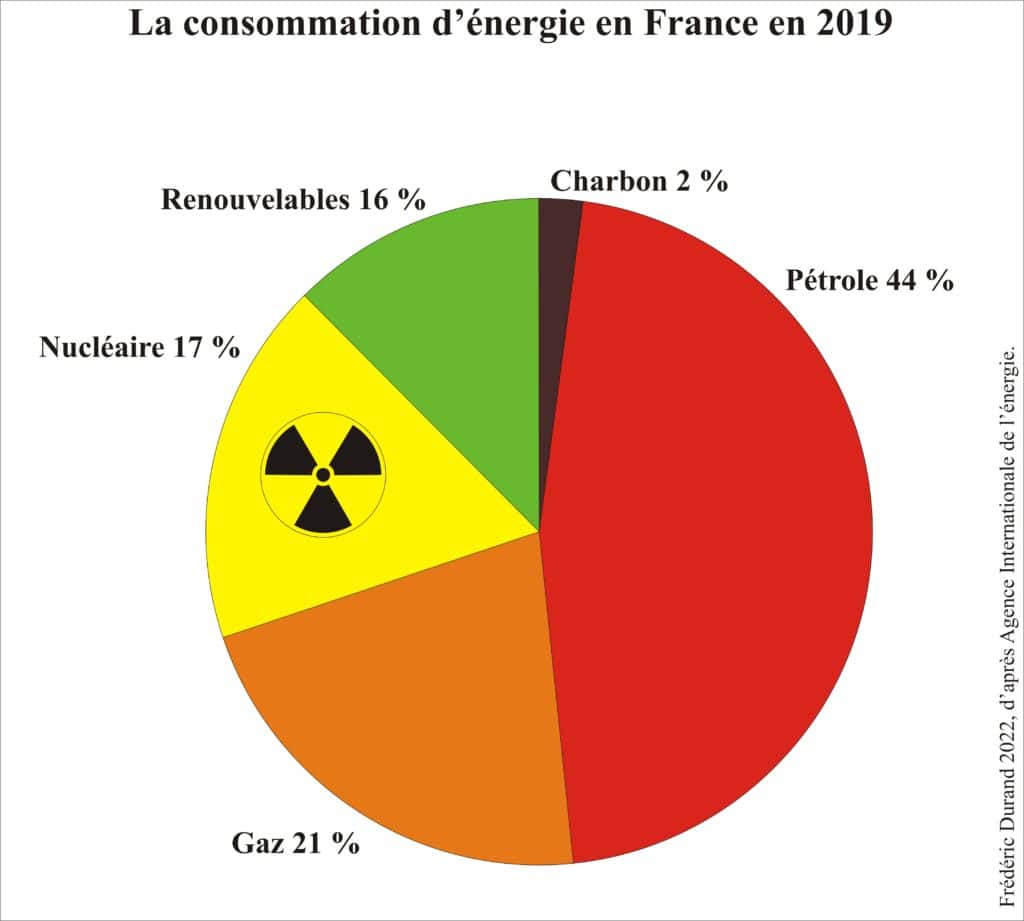

L’autre chiffre de 10 % correspond en fait à la part du nucléaire dans l’électricité mondiale. Or l’électricité n’est qu’une partie de l’énergie. La même confusion règne en France. Le nucléaire représente environ 70 % de l’électricité française, mais seulement 17 % de son énergie. En effet, les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) représentent près de 70 % de la consommation française avec les carburants, le fioul du chauffage domestique, et même deux centrales électriques au charbon. Si la France voulait remplacer sa consommation d’énergie fossile par du nucléaire, notamment pour promouvoir la voiture électrique, elle devrait construire de l’ordre de 200 à 250 nouveaux réacteurs selon les normes actuelles, ou 2 000 à 10 000 « petits réacteurs » (SMR) si ces projets devaient se concrétiser.

Pour revenir à l’échelle planétaire, selon l’AIEA, pour 2,3 % de l’énergie mondiale, la filière nucléaire ne disposerait de réserves d’uranium à un coût acceptable d’un point de vue énergétique et financier que pour moins de 100 ans, sachant qu’au-delà de 2040 il faudrait de très lourds investissements. Si la production nucléaire devait doubler, pour approcher 5 % de l’énergie mondiale, cela signifierait la construction de 450 nouveaux réacteurs, mais aussi une division équivalente des réserves, soit moins de 50 ans. Si le nucléaire devait remplacer le seul charbon (environ 21 % de l’énergie mondiale), il resterait moins de 10 ans de réserves de combustible, avant de devoir fermer toutes les centrales. Et si le nucléaire devait remplacer l’ensemble des énergies fossiles, il y aurait moins de 3 ans de réserves.

Même en prenant le maximum des réserves possibles (y compris difficiles et coûteuses à exploiter) qui sont « estimées » sans certitude par les promoteurs du nucléaire, cela ne ferait augmenter cette échéance que de quelques années, soit bien trop peu pour constituer une alternative aux fossiles.

On ajoutera à ce sujet que la France et les autres pays de l’Union européenne dépendent complètement d’approvisionnements étrangers. Or les réserves mondiales d’uranium, connues ou supposées, se situent principalement dans des pays dont la stabilité politique n’est pas garantie (Kazakhstan, Namibie, Niger), dans des pays qui risquent de le garder majoritairement pour eux (Chine, Inde, Russie), ou chez des nations qui pourraient, telle l’Australie, préférer favoriser leurs partenaires anglo-saxons, comme l’a montré en 2021 l’affaire de l’annulation par ce pays de la commande des sous-marins français au profit de matériel des États-Unis.

Ces quelques données permettent de comprendre que le nucléaire peut être au mieux une énergie marginale et très transitoire. La question est désormais de savoir si l’augmentation de ce rôle, qui restera toujours marginal, est souhaitable dans le contexte du réchauffement climatique. ?

La question des délais

On l’a vu, pour respecter l’Accord de Paris et éviter une dégradation plus importante que celles inévitables d’ici 2050, il faut diviser par 2 les émissions de CO2 fossiles d’ici 2030 et parvenir à zéro carbone fossile en 20505. Le premier objectif de 2030 devrait être une priorité absolue, sachant que la plupart des experts s’accordent à dire que l’on évitera difficilement un réchauffement de +1,5°C à cette échéance et que l’on risque un point de non-retour d’emballement climatique à partir de la deuxième moitié des années 2030.

Dans ce contexte, la construction de nouvelles centrales nucléaires étant assez longue, le timing ne correspond vraiment pas. En France, par exemple, EDF envisage de construire 6 nouveaux EPR, mais ils pourraient au mieux entrer en service d’ici 2035/2037. Sachant que la centrale de Flamanville était prévue pour 2012 et n’est toujours pas opérationnelle 10 ans plus tard, ou que l’EPR construit par AREVA en Finlande a eu 12 ans de retard, on peut légitimement s’interroger sur l’objectif de 2035/2037, qui est de toute façon bien trop tardif.

À l’échelle européenne, l’annonce en janvier 2022 par le Commissaire français à la Commission Thierry Breton, que l’Union européenne s’apprêterait à investir 500 milliards d’euros d’ici 2050 est donc aberrante voire irresponsable, même si elle s’inscrit dans une logique ancienne d’illusion de puissance liée au nucléaire6. En tout cas, la priorité absolue devrait être de diviser les émissions par 2 en 2030 avec les technologies existantes et opérationnelles, et non pas de renforcer une énergie qui restera d’autant plus marginale que les nouvelles centrales n’entreront pas en service dans les temps.

Cette question amène à se pencher sur le problème des coûts ordinaires du nucléaire, financiers et environnementaux.

Démantèlement : des coûts très sous évalués

Un des arguments avancés par les promoteurs du nucléaire est le faible coût potentiel du kilowatt-heure. C’est oublier les surcoûts. Ainsi, la facture de l’EPR de Flamanville, toujours pas en activité, prévue initialement à 3,3 milliards d’euros, devrait monter à au moins 19 milliards. Un autre biais favorisant l’impression de faible coût est qu’EDF comptabilise surtout ceux de « production », liés au fonctionnement des centrales, mais minimise ou ne compte pas de nombreux autres coûts en amont et en aval. Ainsi, les milliards d’euros investis dans la recherche sur l’atome ne sont pas inclus, même lorsqu’il s’agit de travail sur des réacteurs expérimentaux sans lesquels la filière nucléaire n’existerait pas.

La question se pose aussi avec les coûts en aval, particulièrement le démantèlement des centrales et la gestion des déchets nucléaires. En France en 2005, la Cour des comptes avait épinglé EDF pour avoir notoirement sous-estimé le démantèlement à environ 10 % à 20 % du coût de la construction. Or la majorité des experts s’accordent à dire désormais que ce coût devrait être au moins équivalent à celui de la construction, voire le double.

Cela a été confirmé avec la centrale française de Brennilis, mise à l’arrêt en 1985 et toujours pas démantelée. En 2005, la Cour de Comptes avait évalué le démantèlement à 482 millions d’euros, soit 20 fois plus que l’estimation initiale lors de la construction. En 2021, EDF a réévalué ce coût à 850 millions d’euros. La prise de conscience de l’insuffisance des provisions pour le démantèlement est aussi une des motivations du prolongement de 10 à 20 ans de l’exploitation des centrales par rapport à la durée initiale, même si cela accroît les frais de maintenance et les risques de pannes ou d’accidents.

Face à ces provisions insuffisantes et au déficit chronique d’EDF, l’État français a passé en 2010 une convention avec le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA), qui reçoit désormais plus de 740 millions par an pour s’occuper des affaires d’assainissement et de démantèlement des sites nucléaires7. Reste que l’argent de l’État correspond in fine pour une majeure partie aux impôts et taxes payés par les contribuables. Les subventions publiques passées et à venir devraient donc être intégrées au prix du kilowatt/heure d’EDF, sachant que les surcoûts cachés seront largement payés par les contribuables des générations actuelles et futures.

Le casse-tête de la gestion des déchets

Même si la question mériterait d’être approfondie, il ne sera pas question ici des nombreux déchets en amont de la filière, c’est-à-dire les milliards de tonnes de résidus liés à l’extraction de l’uranium et à sa concentration, qui sont laissés dans les pays producteurs (pour beaucoup au Sud) sous forme de terrils, qui constituent une menace pour l’air et l’eau des populations locales8.

Nous n’entrerons pas non plus dans les discussions sur les classifications. Les producteurs ont en effet tendance à cataloguer une grande partie des déchets comme « à faible activité » et « non dangereux », car peu émetteurs de radiations, alors que les effets des faibles doses sont mal connus.

Même si l’on ne retient que les catégories classées par l’AIEA comme déchets dangereux, bien que le nucléaire civil soit promu depuis 70 ans, et contrairement à ce que prétendent souvent les promoteurs du nucléaire, il n’existe aucune solution opérationnelle et sûre dans aucun pays pour gérer les déchets. Tous les projets restent au mieux expérimentaux, ou se sont avérés défaillants, aussi bien en Amérique du Nord, en Europe (même en Finlande ou en Suède, qui envisagent sans garantie d’enfouir leurs déchets pour 100.000 ans), et en Asie, sachant que certains déchets dureront des millions d’années.

On soulignera aussi une ambiguïté sur la notion de vie ou plus exactement de « demi-vie » des éléments radioactifs. La demi-vie correspond à la durée de disparition de la moitié de la matière par désagrégation interne. Mais il faut compter 10 demi-vies pour considérer qu’un élément a virtuellement disparu de la nature. Ainsi par exemple, le Cesium 137 (que l’explosion de Tchernobyl a rejeté en grande quantité) a une demi-vie d’un peu plus de 30 ans, mais lorsqu’il est rejeté dans l’environnement, il lui faut plus de 300 ans pour être éliminé. C’est encore plus pour le plutonium 239 ou l’uranium 235, éliminés respectivement après 240 000 ans et 7 milliards d’années. Pourtant, même la seule première demi-vie du plutonium, de 24 000 ans, correspond déjà à plus de trois fois le temps qui nous sépare du néolithique, avec le risque de nombreux conflits voire effondrements.

Dans le monde, il y aurait environ 250 000 tonnes de combustibles nucléaires usagés hautement radioactifs, sachant que chaque année d’exploitation ajoute 12 000 tonnes, et cela pour seulement 2,3 % de l’énergie mondiale.

Après les avoir rejetés dans les océans, la solution favorisée par les plus gros producteurs de déchets a été l’enfouissement en couches géologiques profondes. Cependant, les États-Unis, pionniers en la matière, sont au point mort avec leur site de Yucca Mountain retenu en 2000. Ce site est toujours contesté, notamment en raison de risques géologiques. Il en va de même en Europe et particulièrement en France avec le site de Cigéo à Bure, dont la viabilité n’est pas garantie selon l’Autorité environnementale. De nombreuses zones d’ombre subsistent quant à ce projet, notamment la sécurité des modalités de stockage et les risques géologiques liés à des sources d’eau souterraines9.

Par-delà ces questionnements, même si l’installation de Cigéo s’avérait fonctionnelle, elle n’a été dimensionnée que pour accueillir les déchets des centrales existantes, soit 85 000 m3. Si la France devait construire de nouvelles centrales nucléaires, comme l’ont proposé Emmanuel Macron et de nombreux autres candidats à la présidentielle française de 2022, il faudrait donc lancer la création d’un nouveau chantier d’enfouissement.

D’un point de vue financier, on peut aussi constater une irresponsabilité de l’État français, car le coût de Cigéo a été fixé par décret en janvier 2016 à 25 milliards d’euros, alors que l’Andra, l’agence française en charge de ces mêmes déchets, avait estimé que cela coûterait au moins 35 milliards10. Le différentiel devra lui aussi être vraisemblablement supporté par les contribuables, de même que les coûts liés à un éventuel nouveau site, au cas où la France construirait de nouveaux réacteurs dont les déchets ne pourraient être stockés à Cigéo.

En France, s’ajoute aussi le site de stockage des combustibles usagés dans des bassins à La Hague. Les quatre piscines actuelles, qui peuvent accueillir près de 10 000 tonnes, sont déjà presque saturées, et Orano (qui a succédé à Areva) est en train d’essayer de négocier une extension pour accueillir 6 500 tonnes supplémentaires. Si le projet se réalise, le coût additionnel pour EDF sera d’au moins 1,5 milliard d’euros.

Après le 11 septembre 2001, une étude avait montré que la chute d’un avion de ligne sur une seule des piscines de l’usine de La Hague pourrait provoquer un accident équivalent à plus de 60 Tchernobyl11.

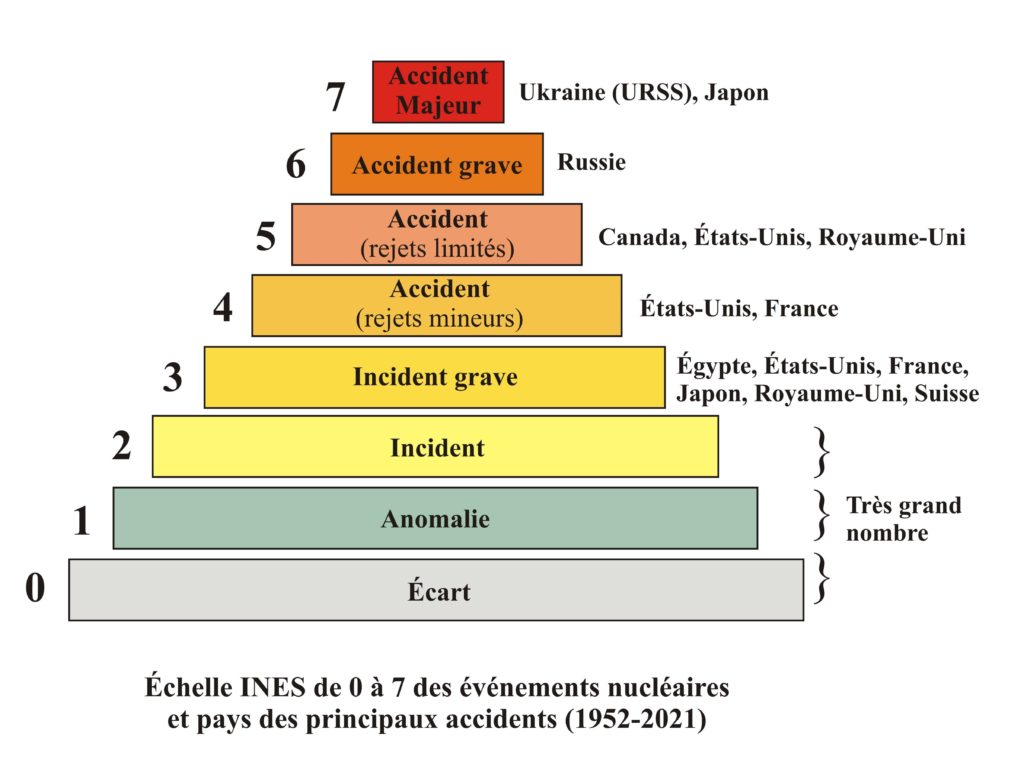

Le nucléaire : risques d’accidents structurels

Le nucléaire restera toujours de la plomberie, de la plomberie sophistiquée, mais de la plomberie tout de même. Or aucun plombier sérieux ne garantira que ses installations ne fuiront jamais. La plupart des gens connaissent surtout les accidents de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011, qui sont les plus graves actuellement, mesurés au niveau maximal de 7 sur l’échelle INES (voir graphique). Sans le forcing du président Sarkozy en France en 2011 pour éviter la remise en cause de ces technologies, l’Europe et tous les pays du monde auraient d’ailleurs probablement accepté de tirer un trait sur le nucléaire civil.

On en dénombre pourtant beaucoup d’autres, dont certains ont failli tourner à la catastrophe, ou dont la gravité a été minimisée. Ainsi l’accident de Three Mile Island aux Etats-Unis en 1979, a amené la fusion partielle du réacteur et le rejet de matières radioactives dans l’environnement. Comprenant les dangers, le pays décida alors d’arrêter tous les projets de constructions de centrales nucléaires.

D’autres accidents sont moins connus, comme ceux des centrales de Maïak près de Kychtym en URSS en 1957, classé 6 sur l’échelle de gravité, ou bien celui de Windscale au Royaume-Uni la même année qui a rejeté de grandes quantités d’iode 131 dans l’environnement, qui est classé 5. Ces affaires ont été largement étouffées et aucun bilan fiable n’a été publié, même en Angleterre.

Le classement de la gravité n’est en outre pas une garantie de l’exactitude de la situation. Les pays et les opérateurs ont en effet tendance à minimiser ce qui s’est passé. Ainsi en France, au moins deux accidents ont eu lieu à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux sur la Loire, en 1969 et 1980, désormais classés 4 dans l’échelle de gravité, car, d’après l’IRSN, des prélèvements de sédiments dans le fleuve prouvent qu’au cours des deux accidents il y a eu des rejets de plutonium. Mais EDF n’a jamais déclaré de rejets de plutonium dans la Loire12. On pourrait aussi évoquer le manque d’informations en décembre 1999, lorsque la centrale du Blayais a commencé à être inondée et que le préfet a envisagé d’évacuer la ville de Bordeaux, ou bien plus récemment avec les fuites de tritium à la centrale du Tricastin en 2019 et 2021.

Sur cette dernière question, il faut souligner un des éléments les plus inacceptables dans la gestion des dossiers nucléaires civils : l’opacité des procédures, la dissimulation des faits, voire les mensonges, au mépris de la santé ou de la vie des populations. Cette opacité se retrouve aussi au niveau international. En mai 1959, l’Organisation Mondiale de la Santé a signé un accord avec l’AIEA, qui entrave la possibilité de l’OMS de communiquer sur les victimes du nucléaire. Ainsi, alors que l’URSS et les Etats-Unis se sont accordés à dire dès 1987 qu’il y a eu de 27 000 à 40 000 morts, et que les études indépendantes des années 2000 évoquent plusieurs centaines de milliers de victimes, l’AIEA ne reconnaît qu’une trentaine de décès direct et 4 000 cancers potentiels.

Cette opacité n’est pas gratuite, car si les citoyens et les citoyennes avaient conscience des défaillances et des risques, beaucoup s’opposeraient à la construction de nouvelles centrales.

Dans ce contexte, le polytechnicien et physicien nucléaire Bernard Laponche n’a pas hésité à écrire après Fukushima en 2011 une tribune dans le quotidien Libération intitulée : « Accident nucléaire : une certitude statistique »13. Il y indiquait que compte tenu des accidents du passé, il fallait statistiquement s’attendre à ce qu’il y ait un accident majeur dans l’Union européenne d’ici 20 à 30 ans, avec une probabilité de 50 % que cela se produise en France. Ce risque ne pourra évidemment que s’accroître si le nombre de centrales augmente.

Il faut également préciser que les gens ont l’habitude de considérer Tchernobyl comme l’accident nucléaire le plus grave. Ce n’est pas faux, mais il aurait pu l’être bien plus. Si Mikhaïl Gorbatchev, qui était au pouvoir à l’époque, avait joué la dissimulation, et si 600 000 liquidateurs n’étaient pas intervenus pendant des mois au péril de leur vie et de leur santé, une majeure partie de l’Europe aurait pu être rendue invivable.

Les problèmes liés à Tchernobyl ne sont d’ailleurs pas forcément finis. À l’été 2021, des incendies se sont approchés de la centrale ukrainienne et des forêts alentours toujours contaminées. Même des décennies plus tard, il est donc possible que l’Europe de l’ouest soit de nouveau touchée par des fumées radioactives, sans parler des inquiétudes en raison d’une activité radioactive anormale mesurée en 2021 sous le sarcophage de la centrale endommagée.

Des craintes peuvent également être émises à propos de Fukushima, où les eaux contaminées s’accumulent en permanence en dépassant les capacités de stockage locales. Le Japon prévoit de rejeter un million de tonnes d’eau polluées dans l’océan Pacifique en 2023.

Limites et risques du nucléaire dans un contexte de réchauffement climatique

On vient de le voir, les risques de dysfonctionnement et d’accidents nucléaires sont déjà considérables dans un contexte climatique normal. Ils vont s’accroître avec le réchauffement climatique.

Parmi les risques de base, on a mentionné les canicules et sécheresses, qui réduiront le débit des cours d’eau, ou rendront leurs eaux trop chaudes pour être utilisées au refroidissement des centrales nucléaires. Cela s’est déjà produit depuis le début des années 2000, mais cela devrait devenir de plus en plus fréquent avec le réchauffement climatique, dans la mesure où la canicule de 2003 devrait correspondre à un été sur deux à l’horizon 2050. Dépendre du nucléaire pour fournir de l’électricité serait alors un casse-tête majeur, au moment où les populations, les hôpitaux et les EPHAD en auront besoin pour leurs activités et la climatisation.

Beaucoup de promoteurs du nucléaire, tel monsieur Jancovici, qui utilisent la menace climatique pour essayer de faire croire que le monde ne pourrait pas se passer de l’atome civil, mettent en avant l’intermittence des vraies énergies renouvelables comme le solaire ou l’éolien, mais ils oublient de parler de celle du nucléaire, a fortiori avec de plus en plus de centrales vieillissantes qui nécessiteront des maintenances plus fréquentes.

EDF a sans doute conscience de cette limite, en voulant localiser plusieurs projets d’EPR en bord de mer, à Penly et à Gravelines. Cela étant, construire en bord de mer est loin d’être une solution idéale en période de réchauffement climatique. Les événements extrêmes comme les tempêtes devraient en effet voir leur puissance et leur fréquence augmenter. En outre, le niveau des océans pourrait monter plus vite que prévu. Les prévisions antérieures du GIEC envisageaient une montée des eaux de 40 à 90 cm d’ici 2100, selon l’ampleur des émissions de CO2. Compte tenu de l’accélération de la fonte du Groenland et d’une partie de l’Antarctique, la NASA n’exclut pas désormais une montée des eaux de 2 mètres.

Un autre souci à prévoir avec le réchauffement climatique va être la multiplication des inondations, comme on l’a vu en Europe et en Asie ces dernières années. En France en décembre 1999, la conjonction d’une tempête avec de fortes marées aurait pu aboutir à une catastrophe à la centrale du Blayais. Ce type d’événements deviendra de plus en plus fréquent dans les prochaines décennies et au-delà.

À cela s’ajoutent au moins deux arguments économiques et géopolitiques.

Comme on l’a vu, le coût des dégâts liés au réchauffement en France à l’horizon 2050 pourrait s’élever entre un quart et la totalité du budget national. Cela signifie que les ressources financières deviendront précaires et qu’il y aura de moins en moins d’argent et de personnels pour entretenir les centrales, sans parler du démantèlement ou de la gestion des déchets.

D’un point de vue géopolitique, l’aggravation de la situation mondiale risque de créer des instabilités et des conflits aux portes de l’Europe, voire en son sein. Les équipements nucléaires pourraient en effet constituer des cibles ou en tout cas des dégâts collatéraux, sans parler du risque de prolifération nucléaire et de fabrication de « bombes sales ». Plus il y aura de centrales dans le monde, plus les menaces se multiplieront.

En France en 2017, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire a établi 4 scénarios pour la situation de la France par rapport au nucléaire. L’un d’eux présentait un monde d’effondrement post-crises de type Mad Max14. Ce genre de scénario est peu diffusé auprès de la population, pour éviter de créer des paniques, mais il montre que des crises majeures sont considérées comme crédibles par les instances nucléaires. Ces crises pourraient placer l’administration, en France ou dans d’autres pays, dans l’incapacité de gérer le parc nucléaire.

Quelles solutions ?

Même si nos dirigeants faisaient preuve d’une grande capacité à gérer les crises liées au climat, tout ce qui précède montre bien que le nucléaire n’est pas une solution, ni même une « partie de la solution ». Les fausses promesses du nucléaire tendent même à entraver toute réflexion sérieuse pour parvenir à un avenir vraiment soutenable pour les générations présentes et futures. En outre, le timing rend le nucléaire totalement inadapté dans la mesure où la priorité n°1 est de parvenir à réduire de moitié les émissions mondiales de gaz à effet de serre en moins de 10 ans et de viser zéro carbone fossile d’ici 2050.

Ces paramètres permettent d’aborder rapidement les alternatives au nucléaire classique. Les petits réacteurs modulaires (ou SMR) fonctionnent à l’uranium, donc ils rencontrent les mêmes limites liées aux combustibles. Sous réserve de leur fiabilité, ils seront plus rapides à construire que les gros réacteurs, mais ils resteront dangereux en cas d’événements climatiques extrêmes, et de déstabilisation militaire ou sociétale.

D’autres technologies ressortent des cartons, comme la surgénération ou les centrales au thorium, mais elles ne sont pas dans les délais, car elles restent expérimentales. En France, les essais antérieurs de surgénération ont abouti à des échecs avec Superphénix, dont la construction a coûté des milliards dans les années 1970/80, avant d’être arrêté en 1997 après plusieurs accidents. Les essais sur la filière au thorium ont été abandonnés par la France et les États-Unis en raison de sa dangerosité et du risque de prolifération nucléaire. La Chine vient d’achever la construction d’un réacteur en 2021, mais cette technologie est coûteuse et rien ne prouve qu’elle fonctionnera en dépit des milliards investis.

Reste la fusion, présentée comme le Graal de l’énergie puisqu’elle reproduirait le mode de fonctionnement du soleil sans déchets. Par-delà quelques expériences réussies, les experts reconnaissent qu’il y aura au mieux des résultats expérimentaux (concluant ou non) dans quelques décennies, voire à la fin du siècle. Ces expériences coûtent des milliards et même si l’on parvient à maîtriser cette technologie, elle ne pourra pas prendre une dimension industrielle au cours des prochaines décennies pour contribuer à la transition énergétique.

Il faut toujours garder en tête les caps nécessaires pour éviter que les crises climatiques ne s’aggravent : diviser par 2 les émissions de CO2 en 2030 et zéro carbone fossile d’ici 2050. Si la communauté internationale était cohérente, elle chercherait avant tout à mettre en place un plan à l’échelle mondiale permettant de les atteindre, en écartant (au moins temporairement) tout projet ne s’inscrivant pas dans le respect de ces objectifs. Cela signifie que les investissements devraient être orientés sur les économies d’énergie et la sobriété, ainsi que sur les vraies énergies renouvelables, qui seront opérationnelles immédiatement et qui ne laisseront pas de déchets toxiques pour des centaines de milliers, voire des millions d’années.

Peut-on se passer du nucléaire ?

La réponse est clairement : oui. À l’échelle mondiale, il ne représente que 2,3 % de l’énergie avec un potentiel d’augmentation limité et des risques surdimensionnés par rapport à ce qu’il peut apporter. Même au niveau français, il existe plusieurs scénarios de sortie à la fois des énergies fossiles et du nucléaire. L’association Negawatt propose des solutions depuis 20 ans. Des scénarios ont également été élaborés en 2021 par RTE. Ce gestionnaire du transport électrique en France montre qu’il est possible pour la France de respecter l’Accord de Paris, tout en sortant du nucléaire, sous réserve d’investir massivement et rapidement dans les vraies énergies renouvelables, tout en jouant sur l’amélioration de l’isolation et sur la sobriété15.

D’aucuns objecteront que les vraies énergies renouvelables ne sont pas dénuées de défauts. C’est vrai et cela ne fait que rendre plus nécessaire une mobilisation vers la réduction de la consommation d’énergie et vers une sobriété assumée. En tout cas, les défauts des renouvelables sont bien minimes par rapport à tous les dangers du nucléaire. Les vraies renouvelables sont par ailleurs désormais financièrement plus rentables que le nucléaire, a fortiori si l’on inclut les coûts cachés. En outre, même si le climat devait vraiment se dégrader au-delà du gérable, la pire chose que les survivants pourraient craindre, par-delà ces aléas climatiques, serait des installations nucléaires hors de contrôle.

Pourquoi tout ce que l’on vient de voir n’est-il pas plus connu ? On pourrait avancer plusieurs arguments, mais un des principaux est sans doute que les promoteurs du nucléaire ont su investir les médias et les réseaux sociaux, avec des moyens nettement plus considérables que ceux des défenseurs de l’environnement. Le journal Reporterre a bien su analyser ce phénomène16. Il montre comment les promoteurs du nucléaire ont multiplié les opérations de communication, en rémunérant ceux qui étaient prêts à relayer leurs éléments de langage, ainsi que de multiples intervenants qui arrivent « en meute » sur les réseaux sociaux pour s’efforcer de casser toute remise en question du nucléaire, et faire croire qu’il pourrait « sauver le climat ».

De tels moyens révèlent les rapports de force et un manque d’éthique, mais aussi un manque de respect pour la démocratie, car il ne saurait y avoir de véritable démocratie si, avant de prendre des décisions, le peuple et les élus ne sont pas informés de tous les tenants et aboutissants d’un problème.

Conclusion

À ce stade, on peut retirer le « ? » du titre de cet article. Le nucléaire est bien une fausse solution. Même présenté comme élément de « transition », il n’est pas à la hauteur des enjeux climatiques et nuit à la mise en œuvre de mesures adaptées aux menaces. Il engloutit en outre des budgets considérables, tout en mettant en péril la vie et la santé d’innombrables personnes.

Certains s’inquièteront légitimement du sort des 200 000 travailleurs du nucléaire, mais avec 58 réacteurs à démanteler, 85 000 m3 de déchets très dangereux à gérer et 1 500 000 m3 d’autres déchets radioactifs, il y aura du travail pour ces personnes bien au-delà de leur fin de carrière.

Si construire de nouvelles centrales nucléaires est donc une aberration économique comme écologique, et même criminel pour les générations futures, il peut rester encore une question : à quelle vitesse faudrait-il fermer les centrales existantes ?

Là, deux options peuvent être posées. Doit-on les fermer au plus vite sur le modèle allemand ? Ou bien les garder en fonctionnement tant que leur entretien ne dépasse pas les coûts des renouvelables et que la sécurité est garantie ? Cette deuxième option supposerait une transparence totale, ce qui n’a pas été le cas jusqu’ici, en France comme ailleurs. Elles n’ont par ailleurs de sens que dans une programmation mondiale pour parvenir aux objectifs de division par 2 des émissions de gaz à effet de serre en 2030 et de zéro carbone fossile d’ici 2050. Sur ce dernier point, la COP26 à Glasgow fin 2021 a montré que les dirigeants de la planète n’étaient pas capables de relever les défis qui leurs étaient confiés17.

Frédéric Durand, Professeur de géographie à l’Université Toulouse-II-Jean-Jaurès, membre du laboratoire LISST, UMR CNRS 593.

Notes

- Frédéric Durand, Le Réchauffement climatique : enjeux crucial du XXIe siècle, Ellipse, 2020[↩]

- ONU info, « Au Sommet sur le climat organisé par les Etats-Unis, l’ONU appelle les dirigeants du monde entier à agir », 22 avril 2021.[↩]

- INSEE, Tableaux de l’économie française, édition 2020[↩]

- Steffen (W) et al. « Trajectories of the Earth System in the Anthropocene », PNAS, 2018. https://doi.org/10.1073/pnas.1810141115[↩]

- On se concentrera dans cet article sur le CO2 fossile, car c’est le gaz le plus en lien avec les questions d’énergie. Le problème se pose aussi pour d’autres gaz à effet de serre comme le méthane notamment lié à l’élevage industriel, mais aussi à l’exploitation de certains hydrocarbures.[↩]

- Sezin Topçu, La France nucléaire. L’art de gouverner une technologie contestée, Le Seuil, 2013.[↩]

- Cour de Comptes, L’arrêt et le démantèlement des installations nucléaires, février 2020.[↩]

- Greenpeace France, La crise mondiale des déchets nucléaires, 2019, 106 p.[↩]

- Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le centre de stockage Cigéo, 13 janvier 2021.[↩]

- Émilie Massemin, « Aucun pays au monde ne sait quoi faire de ses déchets radioactifs », Reporterre, 1er février 2019.[↩]

- Hervé Kempf, « Un avion sur la Hague créerait un Tchernobyl », Le Monde, 16 septembre 2001.[↩]

- Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire, « Les accidents de 1969 et 1980 à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux », https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-incidents-accidents/rejets-plutonium-accident-Saint-Laurent[↩]

- https://www.liberation.fr/france/2011/06/03/accident-nucleaire-une-certitude-statistique_740208[↩]

- IRSN, Le stockage des déchets radioactifs à vie longue, qu’en penseront les citoyens en 2100 ?, Paris, 2017, 34 p.[↩]

- RTE, Futurs énergétiques 2050, octobre 2021, 66 p. https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-12/Futurs-Energetiques-2050-principaux-resultats.pdf[↩]

- Justine Guitton-Boussion, « Comment le nucléaire gagne la bataille des réseaux sociaux », Reporterre, avril 2021. https://reporterre.net/Comment-le-nucleaire-gagne-la-bataille-des-reseaux-sociaux[↩]

- Frédéric Durand, « Climat, une conférence à la recherche du temps perdu », Le Monde Diplomatique, novembre 2021. https://www.monde-diplomatique.fr/2021/11/DURAND/63991[↩]