En juin 2025, une rencontre avec l’anthropologue Anna Lowenhaupt Tsing s’est tenue à l’Académie du climat de Paris, à l’occasion de la sortie en France du livre qu’elle a coordonné et cosigné avec Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena et Feifei Zhou : Field Guide to the Patchy Anthropocene. The New Nature (Stanford University Press, 2024). Traduit par Philippe Pignarre et Isabelle Stengers, Notre nouvelle nature. Guide de terrain de l’Anthropocène, est paru aux éditions du Seuil en 2025. Cet article est la transcription de cette rencontre organisée par Terrestres, à laquelle ont pris part la journaliste Jade Lindgaard, la philosophe Emilie Hache et l’éditeur et traducteur Philippe Pignarre.

Dans cet entretien, il est beaucoup question du « Feral Atlas », un vaste projet d’enquêtes historiques et ethnographiques élaboré avec des artistes, qui a abouti à un site Internet. Une version française du Feral Atlas, composée de textes sélectionnés et traduits par Marin Schaffner, vient de paraître sous forme de livre aux éditions Wildproject : Atlas féral. Histoires vraies et proliférantes des résistances aux infrastructures humaines.

Jade Lindgaard – L’ouvrage collectif que vient présenter Anna Tsing est intitulé Notre nouvelle nature : Guide de terrain de l’Anthropocène. C’est un livre magnifique et renversant, qui est à la fois une suite et un déploiement du Champignon de la fin du monde. Anna, pouvez-vous nous parler de ce projet ?

Anna Tsing – Tout est parti d’une question simple : comment peut-on comprendre l’Anthropocène, cette époque où les perturbations humaines sur la terre sont devenues aussi importantes que toutes sortes de forces, depuis le terrain ? Beaucoup d’entre vous connaissent sans doute les idées de Bruno Latour, qui disait que nous devons redevenir des terrestres et admettre notre occupation du sol au lieu de flotter abstraitement dans l’atmosphère. C’est pourquoi je demande : comment comprend-on l’Anthropocène depuis le sol ?

Je répondrais en commençant par présenter deux mots très importants dans le livre : il s’agit des termes féral (feral) et patch. Aucun des deux n’est vraiment employé dans le langage courant.

Féral s’emploie pour un animal d’élevage qui s’est échappé de la ferme : un cochon qui a fui dans la forêt et vit tout seul est un cochon féral. Nous avons étendu ce concept à toutes sortes de non-humains qui sont en un sens le produit de projets humains, mais dont les humains ont perdu le contrôle. Ce sont les effets non planifiés des projets de construction des humains. Par exemple, une toxine industrielle qui s’échappe de l’usine et s’écoule dans le système local des eaux, ou bien une nouvelle souche de grippe aviaire qui apparaît dans un élevage industriel de poulets et infecte d’autres animaux, sont féraux.

Quant au terme de patch, il vient de l’écologie du paysage et se réfère à un endroit qui est cohérent, et qui se différencie des endroits voisins de manière évidente. Tel que nous l’entendons dans notre projet, un patch se forme à partir de l’effet féral : on ne peut jamais connaître sa taille ou sa forme en avance. Si on reprend nos exemples d’une toxine ou d’une maladie, le patch va correspondre à l’étendue de cette toxine ou de cette maladie. C’est cette étendue qui va nous donner la taille du patch. Notre argument dans ce projet est que pour aborder l’Anthropocène depuis le sol, nous devons commencer par les patches, et regarder les connections entre ces patchs et la planète.

Je voudrais vous donner deux exemples tirés du Feral Atlas, le projet collectif scientifique et artistique sur lequel est basé notre livre, et auquel ont contribué plus d’une centaine de personnes.

Le premier exemple est issu de l’histoire du colonialisme français. Il vient d’un historien appelé Michael G. Vann, qui a étudié le Hanoï de l’époque coloniale, dans ce qui est aujourd’hui le Vietnam. Michael raconte que les colons français voulaient faire de cette ville une cité moderne, avec un système de tout à l’égout pour qu’elle soit hygiénique. Mais il s’est avéré que le système de canalisations des égouts était un endroit parfait pour les rats. Ils y ont si bien proliféré qu’ils remontaient dans les toilettes modernes que les colons avaient créées. Alors que les colons voulaient monter à quel point ils étaient loin de saleté qu’ils imputaient aux autochtones, ils ont littéralement élevé des rats dans leurs canalisations. Voilà un effet féral appliqué à une infrastructure.

Au lieu de partir d’un modèle planétaire comme le font les modélisations climatiques, nous partons du sol et nous invitons à regarder ces projets humains que nous appelons les infrastructures et leur effets féraux.

Anna Tsing

Mon deuxième exemple est celui de nouvelles souches de bactéries particulièrement dangereuses : à cause de l’emploi massif des antibiotiques, elles y sont devenues résistantes. De telles bactéries se développent désormais tout le temps. L’anthropologue Jens Seeberg a regardé les patches – en l’occurrence, les endroits où ces bactéries résistantes aux antibiotiques se développent – et il en a notamment trouvé deux : l’un au Danemark, son pays d’origine, autour des fermes à cochons, à qui l’on donne tellement d’antibiotiques à manger que des bactéries résistantes se forment tout le temps ; et l’autre en Inde, où il mène des recherches sur l’industrie pharmaceutique : là aussi, il s’écoule tellement d’antibiotiques dans les ruisseaux de la région que de nouvelles formes de bactéries résistantes se forment sans cesse et saturent la terre.

Ce sont les patches, dont on imagine aisément qu’ils pourraient s’étendre à la planète.

Notre livre défend ainsi une nouvelle manière de voir les défis environnementaux de l’époque. Au lieu de partir d’un modèle planétaire comme le font les modélisations climatiques, nous partons du sol, du terrain (ground), et nous invitons à regarder ces projets humains que nous appelons les infrastructures et leur effets féraux. Pour nous, l’Anthropocène est la somme de tous ces effets féraux, et de leurs patches.

Jade Lindgaard – Philippe Pignarre et Emilie Hache, vous qui connaissez bien le travail d’Anna Tsing et de ses collègues, quelle lecture faites-vous de cet ouvrage ?

Philippe Pignarre – Quand j’ai découvert ce livre en anglais, je me suis dit : la traduction est une urgence. Car c’est un livre qui modifie toutes nos conceptions et bouleverse le domaine de l’écologie. Je suis depuis des années l’éditeur de Bruno Latour, qui appelait à atterrir et en avait fait tout un programme. Le projet d’Anna Tsing et de ses co-autrices réalise ce programme : il nous montre comment on atterrit.

L’originalité de ce livre, c’est qu’il est le premier livre sur l’Anthropocène qui n’a pas comme point de départ le réchauffement climatique. Son point de départ, ce sont toutes nos infrastructures, un mot qui doit être compris au sens très large : les navires, les centrales nucléaires qu’il faut arrêter, des immeubles et plein d’autres choses encore. Au bout d’un moment, nos infrastructures nous échappent et deviennent férales. Mais à l’image des cochons ou des chats qui s’échappent en forêt et deviennent non pas sauvages mais à moitié sauvages, nos infrastructures provoquent des effets inattendus, incontrôlés et incontrôlables : on ne sait pas comment les contrôler…

Avec cette approche, l’Anthropocène devient une série de patches, liés entre eux par des corridors. C’est une approche qui pose de nouvelles questions, et en fait disparaître d’autres – la question de dater l’Anthropocène devient par exemple hors de propos. Elle oblige aussi à reconnaître qu’il reste des patches de l’Holocène – des « patches holocéniques » – que l’on peut rencontrer dans nos différents parcours. C’est donc un livre qui nous propose une véritable révolution épistémologique sur le sens même de l’Anthropocène.

C’est aussi un livre qui foisonne d’histoires. Anna vous a raconté l’histoire des rats dans Hanoï occupé venant ronger les fesses des Français quand ils vont faire leurs besoins : voilà une histoire tout à fait fascinante. Mais on pourrait prendre un autre exemple : celui des coléoptères de la térébenthine, qui est très beau. Qu’est-ce que ces coléoptères ? Ils adorent les pins, surtout lorsqu’ils sont malades ou morts : ils se glissent entre l’écorce et le bois, et ils rongent. Or, ces coléoptères de la térébenthine ne sont efficaces que parce qu’ils ont fait alliance avec un minuscule champignon très particulier. Ils sont dans l’Oregon, cette région que connaît bien Anna Tsing – c’est là que démarrait son livre Le Champignon de la fin du monde. Il se trouve que par ailleurs, les Chinois, qui ont abattu une grande partie des forêts de leur pays, se sont mis dans les années 1980 à importer massivement du bois, notamment depuis les forêts de l’Oregon. Le coléoptère a donc voyagé avec les cargaisons de bois jusque dans la province du Shanxi. Là-bas, il s’est marié avec un autre champignon local, différent du champignon étasunien, qui l’a rendu mille fois plus agressif. Les coléoptères de la térébenthine se sont mis à dévorer le bois issu des pins coupés à une vitesse folle. Aujourd’hui, une question brûlante reste en suspens : est-ce que ce coléoptère et son nouvel hôte, le champignon chinois microscopique, vont faire le chemin inverse vers les Etats-Unis ? Ce serait catastrophique pour les forêts de l’Oregon.

➤ Lire aussi | Que demande la lutte politique aujourd’hui ?・Isabelle Stengers (2022)

Emilie Hache – En lisant Notre nouvelle nature, nous sentons qu’il s’agit du résultat d’un travail collectif, d’une multiplicité de personnes. Nous sentons aussi autre chose : le fait de faire partie d’une communauté scientifique. Pas seulement au sens où ce livre est écrit à plusieurs mains, mais au sens où il dialogue avec tout ce qui s’écrit depuis plus de 20 ans maintenant autour de la notion d’Anthropocène, dans les sciences humaines et sociales et dans les sciences naturelles. Ce livre clôture en quelque sorte un premier temps des débats sur l’Anthropocène : comment doit-on nommer cette époque ? Ne doit-on pas plutôt parler de Plantationocène ou de Capitalocène ? Est-ce que le fait d’introduire ce concept pourrait menacer la prise en compte des inégalités sociales ? Etc. Le texte d’Anna Tsing et de ses co-autrices prend en compte toutes ces discussions et sans y mettre un point final, il propose d’avancer, de passer à une étape suivante.

De fait, la manière de comprendre le concept d’Anthropocène est complètement transformée à la lecture de ce livre, d’une part parce qu’on l’aborde ici par le bas et non pas par le haut, et d’autre part, parce qu’il est largement défini par son incontrôlabilité – les autrices insistent beaucoup sur ce point dans le livre –lui conférant une dimension d’inconnu très forte sur ce qu’il va se passer à plein d’endroits.

Les histoires qui sont racontées dans le livre sont très dures, et pourtant, le fait de partir du terrain et de ne pas savoir ce qu’il va se passer rebat les cartes : cela ré-ouvre des possibilités d’action, alors que beaucoup de textes abordant l’Anthropocène d’en haut, nous paralysent et nous rendent impuissant·es. Je trouve qu’il y a à cet égard dans ce livre une radicalité dans la position de recherche, une revendication de responsabilité autant qu’une prise de risque. À quoi bon sinon faire ce genre d’enquêtes plutôt que de bloquer une mine de charbon ? Il faut se placer à la bonne échelle de la situation dans laquelle on est.

Une question me semble traverser tout le livre, qui porte sur l’épistémè moderne : la manière dont on a pensé la constitution des sciences pendant toute la modernité européenne n’est peut-être plus suffisante pour répondre à la situation anthropocénique qui est la nôtre. Elle fait même partie du problème. Comment prendre cette question à bras le corps en tant que chercheur·se en sciences humaines et sociales ? Cette question est posée à la fin du Champignon de la fin du monde. Ici, elle est au cœur de ce nouveau livre.

Il y a une très jolie traduction d’Isabelle Stengers et de Philippe Pignarre, qui parlent d’un Anthropocène « épistémiquement éclaté ». J’ai beaucoup aimé, car cela décrit bien les différentes propositions du livre comme sa méthodologie, qui procède par accumulation de théories de natures et de statures différentes, par empilements de savoirs scientifiques et de savoirs vernaculaires, sans certitude quant à ce qui marche ou ne marche pas, et en soulignant qu’on s’est privé de savoirs pourtant cruciaux mais qui ne passaient pas l’épreuve de la véridiction scientifique moderne. En ce sens également, cela réouvre les possibles. Avec ce livre, on a l’impression de voir l’épistémologie se renouveler de manière concrète, sous nos yeux.

À cet égard, il me semble que ce livre peut être un début de réponse au climato-scepticisme ou au climato-négationnisme. Je m’explique : le climato-négationnisme repose sur une conception moderne d’une science très surplombante, qui se présente de manière lisse et unifiée, et qui n’explique pas comment elle se fabrique. Le résultat est que, dès que l’on a accès à ses coulisses, comme cela s’est passé pour la fuite d’échanges d’emails entre scientifiques en 2009 [l’affaire dite du Climategate, où des scientifiques du Climatic Research Unit ont été accusés d’exagérer la gravité du changement climatique], alors on crie à la tromperie.

Or, tant que nos manières de faire science accompagnaient voire servaient les intérêts du système capitaliste, qu’elles nous permettaient d’exploiter encore mieux et encore plus loin le vivant, on ne discutait pas trop de la manière dont les sciences fonctionnaient – même si on n’était pas très au clair là-dessus. Mais aujourd’hui que ces mêmes sciences montrent avec rigueur les effets de cette exploitation généralisée, elles sont menacées d’être rejetées comme des théories du complot ou des points de vue parmi d’autres, qui ne mériteraient pas de considération.

En repensant collectivement ce que l’on entend par sciences, en refusant une version surplombante et en partant du bas, en acceptant de rediscuter les rapports entre sciences et savoirs traditionnels ou entre sciences humaines et sociales et sciences dures et en mettant en scène la production de ce savoir, Anna Tsing et ses collègues participent à mon sens à redonner confiance dans nos manières de faire de la science. Elles permettent ainsi de fabriquer des connaissances sur lesquelles on peut s’appuyer pour comprendre la situation et pour défendre celles et ceux à qui on tient.

Aujourd’hui que les sciences montrent avec rigueur les effets de l’exploitation généralisée, elles sont menacées d’être rejetées comme des théories du complot ou des points de vue parmi d’autres, qui ne mériteraient pas de considération.

Émilie Hache

Jade Lindgaard – Merci beaucoup pour vos interventions. Je voudrais maintenant inviter Anna Tsing à se livrer à un petit exercice que je lui ai proposé, qui est de donner trois exemples tirés de l’Atlas féral : un exemple positif, un exemple désastreux, et un exemple indéterminé au sens où l’on ne sait pas encore ce qui va se passer.

Anna Tsing – Je trouve l’exercice très amusant et je pense qu’il peut conduire à aborder des problèmes importants.

Un premier exemple d’effet féral positif, donc : je pense aux recherches d’un spécialiste des amphibiens et en particulier des grenouilles, qui a trouvé que dans les banlieues des villes étasuniennes, une espèce de grenouille appelée la grenouille verte se porte mieux que jamais. Je précise qu’aux Etats-Unis, la banlieue (suburb) est une zone relativement riche et verte avec des arbres, des parcs et un accès aux aménités de la campagne. Ces grenouilles vertes habitent dans les mares ou les étangs ornementaux que les gens aménagent dans ces zones habitées mais peu denses. D’autres grenouilles forestières déclinent ou disparaissent de ces zones, mais la grenouille verte a trouvé un nouvel habitat dans ce type particulier d’établissement humain.

L’exemple suivant est un exemple entièrement négatif. Le phosphore est un élément dont nous avons besoin pour la vie : on ne peut pas vivre sans. Mais l’agriculture industrielle en a fait un vrai danger en le répandant dans des champs où il est lessivé et ruisselle dans les eaux. Dans l’eau, le phosphore devient tellement dense qu’il tue toute vie. Je me réfère ici à l’enquête de terrain de l’anthropologue Zachary Caple, qui travaille en Floride dans une région où l’agriculture industrielle a complètement transformé les paysages. Les zones humides sont particulièrement affectées par cet excès de phosphore qui ruisselle depuis les champs. L’écologie locale a été chamboulée, ça a tué les poissons et les plantes aquatiques, et créé des zones envahies par les algues, où rien d’autre ne peut pousser. Tout suffoque et meurt. Ce phosphore, qui encore une fois est quelque chose dont tous les êtres vivants ont besoin pour vivre, est devenu une menace pour la vie.

Dans le troisième exemple que j’ai choisi, on ne sait pas vraiment pas comment ça va évoluer. Quand j’ai rencontré la spécialiste des fourmis Déborah Gordon, elle était terrifiée par une nouvelle fourmi qui semblait en passe de conquérir l’ensemble de la Californie, où nous habitons toutes les deux. On appelle cette fourmi la fourmi d’Argentine, et il semble qu’elle est arrivée sur des bateaux de sucre. Elle est particulièrement dangereuse car elle construit des super-colonies avec de multiples reines : quand on tue une reine, il en ressort plusieurs. On ne peut donc pas les empoisonner, car cela les fait proliférer davantage. Elles pourraient ainsi menacer les multiples espèces indigènes de fourmis, qui ont des rôles écologiques très importants en Californie.

Ces dernières années, en poursuivant ses recherches, Déborah devenait cependant plus optimiste : dans le site qu’elle étudie, au sein d’une réserve naturelle, elle a observé que les fourmis locales réussissent à repousser les fourmis d’Argentine. Elle en a conclu que c’est seulement dans les établissements humains que les fourmis argentines réussissent si bien : il y a de la nourriture, de l’eau, de la chaleur et tout ce dont ces fourmis ont besoin. C’est donc avant tout dans nos cuisines qu’elles risquent de proliférer. Mais cela reste à confirmer.

Jade – Merci Anna. Ce qui est extraordinaire avec ces exemples, c’est qu’en les écoutant, on a tout de suite envie de repartir chez soi pour regarder les cafards, les punaises de lit ou les rats du quartier ! Il y a quelque chose de simple mais de puissant dans l’idée que tout cet Anthropocène se passe chez nous, à la porte de notre logement, dans notre région. Et qu’il ne tient qu’à nous de regarder et de faire le lien entre ces mots énormes et écrasants comme changement climatique et écocide, avec toute ces vies qui se déroulent sous nos yeux sans qu’on y prête attention. C’est un appel à la curiosité et à l’observation, qui est rendue accessible à chacun·e. Car on n’a peut-être pas encore assez dit que ce livre est pensé comme un guide de terrain, un manuel pour observer en situation d’Anthropocène.

Philippe Pignarre – Je voudrais revenir sur deux points importants.

Le premier est ce terme de patch. Souvent, il y a un débat dans les réunions de militant·es qui font de l’écologie pour savoir si le réchauffement climatique est une nouvelle conséquence du capitalisme, un malheur en plus de tous ceux que nous a déjà fait le capitalisme. D’autres répondent qu’il ne faut pas raisonner comme cela car le réchauffement climatique change tout, y compris la définition du capitalisme, y compris les programmes pour se battre contre lui, ce qu’on peut faire ou imaginer comme autre société. Et le changement climatique devient ainsi la grande cause. Mais Anna Tsing nous dit que ni l’un ni l’autre de ces points de vue n’est le bon car ils impliquent de regarder depuis le sommet, pour décider de ce qui englobe ou de ce qui est englobé.

Et c’est là que le terme de patch est utile, car c’est un point de vue qui donne une prise : c’est une nouvelle manière de définir un territoire par le concernement que ce territoire crée.

Avec Isabelle Stengers, on a hésité à traduire ce terme patch : en anglais c’est facile, mais en français un patch désigne surtout des pansements pharmaceutiques imbibés de nicotine ou d’autres produits, conçus pour se faire une perfusion lente d’un produit chimique.

Comme il s’agit de territoire, nous avons interrogé les géographes français·es pour savoir quoi faire, qui nous ont dit que ce terme est de plus en plus employé en géographie. L’avantage est qu’un patch n’est pas défini a priori – est-ce que l’Île de France est un patch ? je n’en sais rien – mais il est défini par le travail des scientifiques, des militant·es, de toutes les personnes qui sont concernées.

Ce patch peut être petit, comme l’habitat de la grenouille dont on parlait tout à l’heure, ou bien très grand : l’un des patches du livre est par exemple la Mer noire, qui était jadis très poissonneuse jusqu’à ce que des navires y larguent des quantités énormes de méduses avec leurs eaux de ballast, puis que l’agriculture intensive y déverse des intrants chimiques. Toute la mer est affectée, il n’y a plus de poissons. C’est ainsi que le patch est défini.

Il n’y a pas que la façon occidentale d’aborder l’Anthropocène, c’est-à-dire celle des scientifiques qui étudient les effets du changement climatique : il y a de nombreuses façons de le ressentir, de l’analyser et d’en parler.

Philippe Pignarre

L’autre point que je trouve crucial est la dimension anticoloniale très forte qui découle du travail d’Anna Tsing et de ses collègues. Elles montrent bien qu’il n’y a pas que les Occidentaux qui sont concernés par l’Anthropocène : toutes les cultures et tous les peuples du monde y sont confrontés, y compris les peuples autochtones qui habitent dans des zones touchées par les inondations ou les feux de forêt. Et il n’y a pas que façon occidentale d’aborder l’Anthropocène, c’est-à-dire celle des scientifiques qui étudient les effets du changement climatique : il y a de nombreuses façons de le ressentir, de l’analyser et d’en parler. Mais que fait-on de tous ces points de vue différents sur les événements qui adviennent à un endroit particulier ? Pour Anna et ses collègues, il n’y a pas d’autre solution que de procéder en empilant (pilling). Il faut empiler les connaissances et les savoirs, aucun savoir ne doit triompher sur les autres. Je trouve que cette notion d’empilement des savoirs de tous les gens qui sont concernés mais qui ne sont pas dans les cultures scientifiques est très importante. À cet égard, il y a un chapitre – dont je ne vous cache pas qu’il a été le plus difficile à traduire : ça a été terrible ! – dans lequel Jenifer Deger, une collègue d’Anna, prend le point de vue des Aborigènes pour parler de ce qui se passe en Australie. Ce texte montre qu’il est possible de voir les choses à partir de points de vue élaborés dans d’autres cultures, mais que c’est un travail très difficile.

➤ Lire aussi | La vie plus qu’humaine・Anna Lowenhaupt Tsing (2019)

Jade Lindgaard – Je voudrais poser une question plus politique. Est-ce que ces patchs, que Philippe décrivait à l’instant comme des territoires redéfinis par le concernement qu’on a pour eux, pourraient être une bonne échelle d’organisation politique ? Une fois qu’on a cartographié ces patches, est-ce qu’on a un espace politique depuis lequel agir ? Je pose cette question en ayant en tête les Soulèvements de la terre, ce mouvement qui se mobilise notamment contre les grosses infrastructures d’accaparement de l’eau qu’on appelle les mégabassines. Je pense aussi à tout ce qui se porte dans la lutte contre l’A69, ce projet très contesté d’autoroute dans le sud-ouest de la France qui détruit des terres agricoles, des forêts et des zones humides, et que les élus locaux défendent mordicus en disant que c’est la condition de leur développement économique. Est-ce que ces patches, donc, peuvent être un endroit où on essaie de s’organiser politiquement ?

Anna Tsing – Oui, absolument. Je suis très inspirée par ce que j’entends depuis plusieurs jours que je suis en France sur les luttes qui ont lieu ici. Et surtout sur la manière de s’accrocher à la terre (holding on to land) autour des infrastructures. Tout à l’heure, dans la rue, on m’a donné un prospectus qui disait : « Stop au béton ! ». Et j’ai pensé : c’est exactement le genre de choses que nous défendons dans ce livre. Nous voulons avoir des luttes ancrées dans les lieux. Et nous contestons fortement l’idée que les infrastructures permettent la vie et sont positives pour tout le monde. Cette idée doit être passée au crible de la critique. Est-ce qu’une route vaut la disparition de terres agricoles, de forêts ou de zones humides qui peuvent nous aider d’autres manières ?

Je pense aussi que le fait de commencer avec des patchs permet à la mobilisation politique de traverser toutes sortes de lignes de différence afin de construire des alliances et des coalitions en vue de ce qui pourrait être des genres de combat très variés, mais qui pourraient peut-être travailler ensemble.

Nous contestons fortement l’idée que les infrastructures permettent la vie et sont positives pour tout le monde.

Anna Tsing

Jade Lindgaard – J’en arrive à ma dernière question. D’un côté, on voit toute la description foisonnante que ce livre propose et l’enthousiasme intellectuel, sensible et politique qu’il peut créer. D’un autre côté, on voit des élus, des parlementaires et des gouvernements qui continuent à faire comme si le monde n’était pas féral. Comme si on pouvait soutenir l’agriculture industrielle et ne pas prendre en compte les ravages des pesticides, comme si on pouvait soutenir la création d’emplois sans prendre en compte les destructions environnementales et sociales que vont entraîner la création d’énormes data centers – pour prendre des exemples récents dans la vie législative française. On est dans ce monde-là, où les décisions politiques économiques structurantes se prennent sur la base d’une vision du monde qui est vraiment très loin de ce décrit ce livre.

Ma question serait : comment est-ce que vous réfléchissez à cet écart, à cette distance qui semble-t-il se creuse ? Est-ce que vous voyez des moyens, des outils pour contrer cette distance ? Est-ce que cela ne nous conduit pas à une situation qui risque de devenir conflictuelle, très dure, très tendue, et loin du tissage de patches, d’humains et de non-humains que vous décrivez ?

Anna Tsing – Eh bien, je n’ai pas la réponse. L’un des défis les plus importants de notre temps est que même les pires projets, ceux qui ont les effets les plus catastrophiques, deviennent des modèles pour de nouveaux projets : ils sont répliqués en étant aussi mauvais que les premiers, sinon pires. C’est un énorme problème. Je ne veux pas clore cette rencontre sur un point négatif mais il est vrai qu’il y a une aggravation. Jusqu’à récemment, je pensais que je pouvais critiquer le fait de focaliser uniquement sur le changement climatique dès lors qu’il est question d’Anthropocène. Puisque le changement climatique était conventionnellement accepté, il y avait la place pour dire : voilà ce que vous ne savez pas, voilà ce qui est tout aussi important. Mais soudain, en tout cas dans mon pays, on n’est même plus sûr que le changement climatique soit reconnu par les élites. Il est même possible que les instruments conceptuels qu’on a utilisés pour pousser ces problématiques soient démantelés à l’heure où nous parlons.

Mais comme Emilie l’a dit, ce travail sur l’Anthropocène est un travail de scientifiques, d’activistes, d’artistes, d’agriculteurs, de pêcheurs et toutes sortes de gens. Donc je veux espérer que parmi nous tous, il y a encore les moyens de produire des « coalitions de patches (patchy coalitions) », pour en faire quelque chose qui vaut le coup.

L’un des défis les plus importants de notre temps est que même les pires projets deviennent des modèles pour de nouveaux projets : ils sont répliqués en étant aussi mauvais que les premiers, sinon pires. C’est un énorme problème.

Anna Tsing

Emilie Hache – En vous écoutant à l’instant, j’ai retrouvé le sentiment très paradoxal que j’ai eu à la lecture de Notre nouvelle nature, et dont je parlais tout à l’heure. La plupart des descriptions de patchs qui sont faites sont dramatiques, et vous insistez par ailleurs sur le fait qu’il n’y a pas de retour en arrière possible : les niveaux de féralité qui sont engagés par les infrastructures que vous appelez industrielles et impériales empêchent radicalement le retour à des cultures vernaculaires ou traditionnelles. Donc c’est un livre dur à lire, il y a une dimension vertigineuse.

Mais dans le même temps, peut-être parce qu’on est toujours au niveau du terrain, avec ces effets d’accumulation et de multiplication, on ne ferme pas ce livre avec un sentiment de désespoir absolu. Ce n’est pas fermé : il y a des pistes d’ouverture. Plus on identifiera des patchs, plus on participera à identifier les espaces et les échelles auxquelles on peut lutter. C’est en ce sens que le livre n’est pas paralysant et qu’il me semble y avoir une dimension active. Car même si ce livre est présenté comme une « suite » du Champignon de la fin du monde, ce serait plutôt Le champignon qui est la suite logique de celui-ci, puisqu’il se passe dans les ruines et raconte comment on fait pour vivre dans le monde désertifié.

➤ Lire aussi | L’ère de la standardisation : conversation sur la Plantation・Anna Lowenhaupt Tsing et Donna Harraway (2024)

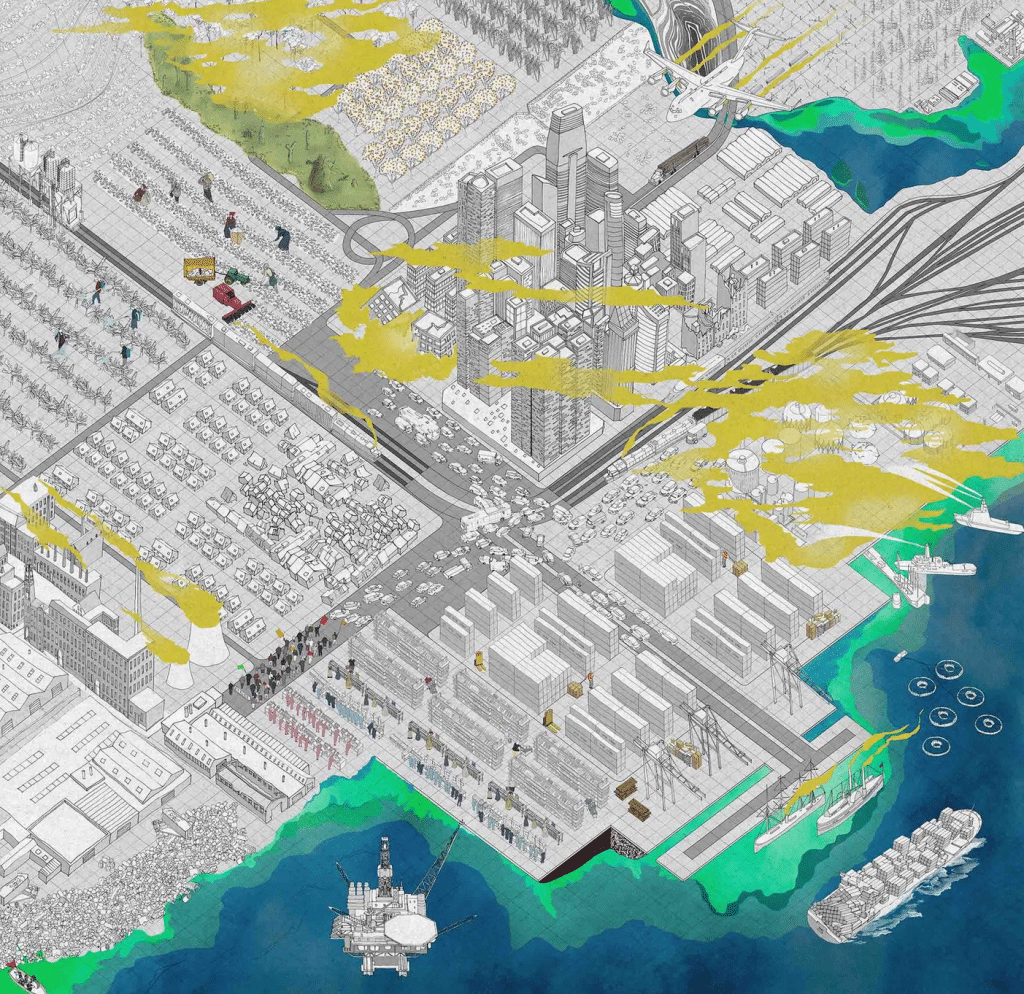

Image d’accueil : montage d’éléments du Feral Atlas.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci ❤️ !