À propos de Charlotte Brives, Face à l’antibiorésistance. Une écologie politique des microbes, Paris, éditions Amsterdam, 2022.

Charlotte Brives est, avec Bernadette Bensaude Vincent, l’une des premières à avoir protesté contre le martial « Nous sommes en guerre avec le virus » d’Emmanuel Macron qui passait brutalement de l’insouciance irresponsable (et teintée de mépris pour les asiatiques, leur discipline et leurs masques) à la posture du chef mobilisant son peuple contre l’ennemi. Elle soulignait que faire du virus un ennemi n’a aucun sens étant donné la fabuleuse diversité des virus mais aussi la variabilité des rapports qu’ils sont susceptibles d’entretenir avec leurs hôtes1. Dans Terrestres, en juin 20202, Charlotte Brives rebondissait sur un autre énoncé, d’Edouard Philippe cette fois, énoncé qui, par contraste avec celui de Macron, appelait à la résignation avec des accents quelque peu pétainistes : « Nous allons devoir vivre avec le virus ». Elle répondait « Mais comment ? », opposant le « vivre malgré » à un « vivre autrement ». Elle concluait : « Il s’agit de penser une écologie politique à la hauteur, qui passe par l’abandon des prétentions au contrôle, pour reconnaître que la standardisation et la réification du vivant, humain et non-humain, auront toujours des conséquences inattendues. Il s’agit d’être attentifs aux façons de vivre dans les milieux capitalo-anthropisés oui, mais pour mieux reconfigurer les rapports de force. En prenant au sérieux la précarité du vivant et ses puissances créatrices. »

Lire sur Terrestres, Charlotte Brives, « Pluribiose. Vivre avec les virus. Mais comment ? », juin 2020.

Depuis ces deux interventions « à chaud », bien des analyses critiques se sont accumulées. Certaines ont demandé que l’on ne parle pas de pandémie, dont le COVID 19 serait responsable, mais de syndémie, tant sont tout aussi bien responsables l’ensemble des facteurs qui ont permis la propagation planétaire du virus, depuis l’impréparation générale et le système hospitalier exsangue, le principe du « just in time » qui s’est soldé par des pénuries de matériels et des médicaments de première nécessité, jusqu’à l’ensemble des moyens de transport qui ont été aimablement mis à la disposition du virus. J’en passe. Et d’autres voix encore ont rappelé que la guerre n’est pas l’amie de la démocratie, mais appelle surveillance, contrôle de la population « civile » qui doit obéir docilement aux consignes les plus absurdes, persécution des « traîtres » qui refusent la mobilisation. Mais Charlotte Brives dans Face à l’antibiorésistance nous permet de comprendre ce qui lui a permis de faire entendre si vite une voix dissonante quant à ce qu’exige de nous le coronavirus. C’est à partir des rapports qu’entretiennent les virus avec leurs hôtes qu’elle a pensé la pandémie.

Si les épidémies virales nous semblent une terrible menace, c’est parce que la menace des épidémies bactériennes semble faire largement partie du passé. Mais la vie dans les « milieux capitalo-anthropisés » ne nous expose pas seulement à la menace de nouveaux virus qui, chaque fois différents, nous feront peut-être regretter le Sars CoV 2. Le développement rapide de la résistance des bactéries aux antibiotiques nous expose, quant à lui, non à des menaces inévitables et imprévisibles, mais à un désastre prévisible, et qui a déjà commencé. Et c’est ici qu’entrent en scène des virus littéralement omniprésents qui n’ont pas pour hôtes des cellules humaines, mais la foule innombrable et bigarrée des bactéries. Et c’est à leur propos que Charlotte Brives déploie pleinement les thèmes qui ont nourri ses interventions. S’ils doivent devenir un ingrédient des réponses à inventer face à l’antibiorésistance, les virus pourraient bien exiger une reconfiguration des rapports de force qui produisent et supposent la réification et la standardisation.

Tissage

Que l’on me permette ici une anecdote qui me fait penser à la démarche de Charlotte Brives dans l’élaboration de ce livre comme répondant à la théorie de la fiction-panier d’Ursula Le Guin, la réunion dans un panier d’un ensemble de choses que l’on pourrait dire disparates parce qu’elles ne répondent pas à une finalité organisatrice préexistante, mais dont la récolteuse sent qu’elles pourraient, si la fiction se tisse, se lier les unes aux autres sur des modes partiels et latéraux.

Lire sur Terrestres, Ursula Le Guin, « La théorie de la Fiction-Panier », octobre 2018.

Pour répondre à la question imposée par l’antibiorésistance, Charlotte Brives a pratiqué ce qu’on appelle aujourd’hui une enquête à échelles multiples, s’adressant à des mondes qui sont tous confrontés à ce qu’elle appelle l’infrastructure antibiotique, des mondes que cette confrontation met en communication mais sans les faire converger pour autant. Enquêter sur l’un, c’est en rencontrer d’autres mais à partir de situations fragmentaires qu’Anna Tsing a mis sous l’ordre de la « friction3 » contre l’idée de mobilisation limpide et unanime. C’est rassembler (dans le livre-panier) des fragments qui ne s’organiseront pas en un tout qui serait « la » solution mais feront imaginer et sentir des connexions problématiques.

Les fragments rassemblés par Charlotte Brives sont centrés les uns autour de pratiques et de problèmes « humains », les autres autour des puissances d’agir microbiennes dont depuis Pasteur les microbiologistes ont appris à reconnaître la multiplicité enchevêtrée. Et la manière dont ces fragments s’agencent ne résulte pas d’une démonstration linéaire mais, pourrait-on dire, d’une concoction, qui demande du temps et de la confiance. Ce dont témoigne mon anecdote.

Il y a un peu plus de quatre ans, j’ai reçu un mail d’une jeune chercheuse que je ne connaissais pas. Elle m’envoyait un projet d’article qui se proposait de lier ses recherches sur l’antibiorésistance et sur les perspectives ouvertes par l’utilisation médicale des phages4 avec le thème de l’« intrusion de Gaïa ». Ce thème, je l’avais introduit pour nommer la manière dont le désordre climatique, aux conséquences planétaires, nous situe de manière spécifique, nous les modernes qui sommes à la fois responsables de l’intrusion et capables, par mesures et modèles, de la reconnaître pour ce qu’elle signifie : il ne s’agit pas d’une « crise » passagère et, s’il doit y avoir un avenir digne de ce nom, il nous faudra apprendre à composer avec Gaïa. Le lien annoncé par Charlotte Brives, m’a semblé supposer un saut assez vertigineux entre le régime global des flux qu’articulent les modèles climatiques et le monde turbulent des micro-organismes. Ce lien, affirmé, ne me disait rien. Je me souviens lui avoir répondu que sa référence à Gaïa risquait d’affaiblir son approche remarquable de l’antibiorésistance, et que son article tiendrait beaucoup mieux sans cette référence. J’avais raison et tort à la fois. Heureusement Charlotte Brives ne s’est pas découragée, mais elle a pris le temps nécessaire à la transformation de ce lien qu’elle sentait en un lien partageable.

Nous les modernes sommes à la fois responsables de l’intrusion de Gaïa et capables, par mesures et modèles, de la reconnaître. Il ne s’agit pas d’une « crise » passagère et, s’il doit y avoir un avenir digne de ce nom, il nous faudra apprendre à composer avec Gaïa.

Isabelle Stengers

Si je raconte ce souvenir, c’est que Face à l’antibiorésistance – un titre qui rappelle bien sûr le Face à Gaïa de Bruno Latour – ne fait pas seulement exister ce lien mais en tisse un autre. Car les deux citations au départ de son livre font le lien entre deux usages distincts du nom « Gaïa ». Latour évoque les puissances d’agir des microbes, ignorées jusqu’à Pasteur, et ce sont ces puissances dont les enchevêtrements innombrables, dans Face à Gaïa, ont, de manière non intentionnelle, fait de la planète une Terre habitable. La Gaïa qui fait intrusion est, quant à elle, celle que les modèles climatiques caractérisent aujourd’hui comme mettant en question cette habitabilité, que nous tenions pour acquise.

Le lien entre ces deux Gaïa passe par donc une double temporalité, celle d’une planète rendue, au long de milliards d’années, habitable par les vivants qui l’habitent et celle d’une intrusion provoquée non par les humains mais par ce que, avec Charlotte Brives, j’appellerais les infrastructures de nos sociétés modernes, au sens où ces infrastructures ne sont « pas uniquement des systèmes physiques et matériels, mais des systèmes complexes et structurés de relations entre êtres vivants (humains et non humains), choses et discours. » (p. 211) Ces infrastructures sont notamment ce qui formate le genre de réponses que nos gouvernants jugent « rationnelles », voire « réalistes ». Ainsi, alors qu’ils s’engagent à « écouter la science », ils ne font aucune allusion aux accords « infrastructurels » de l’OMC qui leur lient les mains. L’habitabilité de la Terre importe certes mais elle est sommée d’être compatible avec une concurrence « loyale », la libre circulation des marchandises, les droits des investisseurs.

Gaïa c’est à la fois une planète rendue, au long de milliards d’années, habitable par les vivants qui l’habitent et le nom d’une intrusion provoquée non par les humains mais par les infrastructures de nos sociétés.

Isabelle Stengers

Et c’est ici que le lien entre le développement de l’antibiorésistance avec l’intrusion de Gaïa devient sensible. Comme le rappelle Charlotte Brives, les trafics incessants entre microorganismes et virus sont inséparables de l’histoire des vivants sur terre et n’ont cessé de brouiller les cartes distribuant leurs puissances d’agir respectives. C’est de cet enchevêtrement que nous, et l’ensemble des vivants pluricellulaires, sommes les héritiers non seulement du point de vue génétique, mais aussi du point de vue de notre microbiome, qui fait partie intégrante de qui nous sommes. Et dans Face à l’antibiorésistance nous verrons que le développement accéléré des résistances bactériennes aux antibiotiques, qui fait que des maladies rendues bénignes par les antibiotique sont, et seront de plus en plus souvent, létales, doit être reconnu aujourd’hui comme une mutation radicale affectant cet enchevêtrement. Mais nous verrons aussi que, comme c’est le cas avec l’intrusion de Gaïa, les possibilités de réponse envisageables se heurtent à l’infrastructure non seulement médicale mais agro-industrielle qui a provoqué cette mutation et exige aujourd’hui que toute réponse admissible se soumette à ses conditions.

Inventer des réponses

S’il est une invention humaine unanimement considérée comme synonyme de progrès, c’est bien celle des antibiotiques. Elle ouvrirait une nouvelle page de l’histoire de l’humanité enfin armée contre les épidémies et autres infections bactériennes sous la menace desquelles les humains et leurs commensaux, animaux et végétaux, avaient vécu, au moins depuis la sédentarisation néolithique5. Mais pas plus que Gaïa ne se venge, on ne peut dire que les bactéries contre-attaquent. Dans les deux cas, le progrès qu’elles mettent en question les avait préalablement séparées de toute intentionnalité, les avait assignées au règne implacable et indifférent des causalités « naturelles ». Mais dans les deux cas, elles mettent en question, comme Bruno Latour l’a souligné dans Face à Gaïa, le caractère « désanimant » de la notion de causalité, toujours opposé aux figures « suranimées » de l’intentionnalité que supposent contre-attaque et vengeance. Et c’est bien en s’adressant, comme il le propose, aux bactéries comme « puissances d’agir » que l’on peut affirmer que, en quelques décennies, elles sont devenues « autres », et cela avec une rapidité qui déjoue toutes les prévisions fondées sur la causalité générale mettant en scène le hasard des mutations et la nécessité de la sélection des lignées les plus performantes en matière de reproduction6.

La puissance d’agir propre aux bactéries est en elle-même une puissance mutante, brouillant les notions de lignées et de définition spécifique. Et Charlotte Brives nous montre comment cette puissance mutante a partie liée avec une autre, celle des virus bactériophages qui ne sont pas seulement des mangeurs de bactéries, mais des « composteurs de mondes et brasseurs de gènes » (p. 140), les partenaires en coévolution permanente avec les bactéries qui sont leurs hôtes. Et cela avec toute la multivalence du mot « hôte » que Donna Haraway nous a appris à respecter7. Donner l’hospitalité est un risque mais c’est aussi, peut-être, accueillir les colporteurs de potentialités nouvelles de transformation. Les bactéries savent vivre avec le trouble.

La puissance d’agir propre aux bactéries est en elle-même une puissance mutante, brouillant les notions de lignées et de définition spécifique.

Isabelle Stengers

Le parallèle entre l’intrusion de Gaïa et l’antibiorésistance n’a rien d’une figure de style ou d’une vision apocalyptique. Charlotte Brives reprend à ce sujet la distinction que j’avais proposée : face à l’épreuve que nous impose Gaïa, il ne s’agit pas de lui répondre, parce qu’elle ne nous entend pas, mais de créer ou d’inventer des manières de s’adresser tant aux infrastructures qui ont provoqué son intrusion qu’aux conséquences de celle-ci. Comme on l’a vu, Charlotte Brives entend s’adresser non à une abstraction, l’humain ou le capitalisme, mais à ces existants complexes et enchevêtrants que sont les infrastructures. Et les infrastructures ne sont pas seulement ce qui formate nos rapports aux choses et aux autres, humains et non humains. Elles formatent aussi nos capacités à répondre ou à rêver de répondre. Le mot Anthropocène, qui fait de l’Homme celui qui doit prendre conscience que, ayant désormais le pouvoir d’une force géologique, il est en charge de la responsabilité de l’avenir de la terre, est un rêve produit par nos infrastructures globalisantes et, outre les perspectives de géoingéniérie qui lui sont associées, il permet de disqualifier les tentatives locales qui s’inventent un peu partout d’échapper à l’emprise infrastructurelle : seule une action globale pourrait prétendre offrir une réponse à l’échelle de la question globale qui s’impose.

Face à l’épreuve que nous impose Gaïa, il ne s’agit pas de lui répondre, parce qu’elle ne nous entend pas, mais de créer ou d’inventer des manières de s’adresser tant aux infrastructures qui ont provoqué son intrusion qu’aux conséquences de celle-ci.

Isabelle Stengers

Cela marche peut-être mais ce n’est pas prouvé

Friction : c’est Elizabeth, employée de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) qui a orienté Charlotte Brives vers André, paraplégique, victime d’infections chroniques de la vessie, qui a été contraint de s’auto-administrer les virus bactériophages (aussi appelés « phages » quoi qu’ils soient exclusivement « mangeurs de bactéries ») qu’il s’était procuré en Russie, dans une pharmacie tout venant. Elizabeth avait subi la colère d’André, mais elle-même ne faisait qu’obéir aux conséquences d’une décision prise au niveau européen et états-unien (et donc à vocation « globale »). Les bactériophages, du fait de leur intérêt désormais reconnu dans la perspective d’une résistance bactérienne généralisée aux antibiotiques, ont été élevés au statut de médicament et sont donc soumis aux épreuves que doit subir une substance pour être admise sur ce marché hautement régulé. Et l’histoire individuelle d’André rend perceptible l’infrastructure à laquelle se heurte désormais l’usage des phages, là où les antibiotiques sont impuissants.

Le projet d’une médecine enfin fondée sur des « faits qui prouvent » est menacé par ce qui est pour elle une véritable malédiction, l’« effet placebo » : la possibilité que les guérisons soient dues au rapport thérapeutique et non à la substance « nue ».

Isabelle Stengers

Qu’André ait pu se procurer, sans prescription, les bactériophages convenant à son infection et que, comme des utilisateurs russes et géorgiens, il puisse témoigner de leur efficacité, n’a en la matière aucune importance. Nier cette importance est le sens même du test clinique défini comme déterminant pour la reconnaissance d’une molécule en tant que médicament. Ce test peut se prévaloir de la longue lutte de médecins réformateurs contre la vente lucrative de médications qui n’avaient prouvé ni leur efficacité ni même leur innocuité. Mais cette lutte avait pour corrélat que les malades eux-mêmes devaient être tenus à distance car les « charlatans » – en fait, tous les médecins avant que le marché du médicament soit régulé – ne mentent pas forcément lorsqu’ils prétendent guérir8. Ce qui signifie que le projet d’une médecine enfin fondée sur des « faits qui prouvent » est menacé par ce qui est pour elle une véritable malédiction, ce que l’on appelle désormais avec dérision l’« effet placebo » : la possibilité que les guérisons soient dues au rapport thérapeutique et non à la substance « nue ». La guérison ne prouve rien si elle n’est pas mise à l’épreuve par sa confrontation avec l’hypothèse d’une guérison effective, certes, mais répondant à des causes « non objectives ». Les tests cliniques à double aveugle (tant le médecin qui administre que le malade ignorent si le produit administré est le candidat médicament ou un « simple placebo ») n’éliminent pas le placebo mais exigent que l’effet curatif associé au candidat soit statistiquement supérieur à celui qui ne relève « que » du placebo.

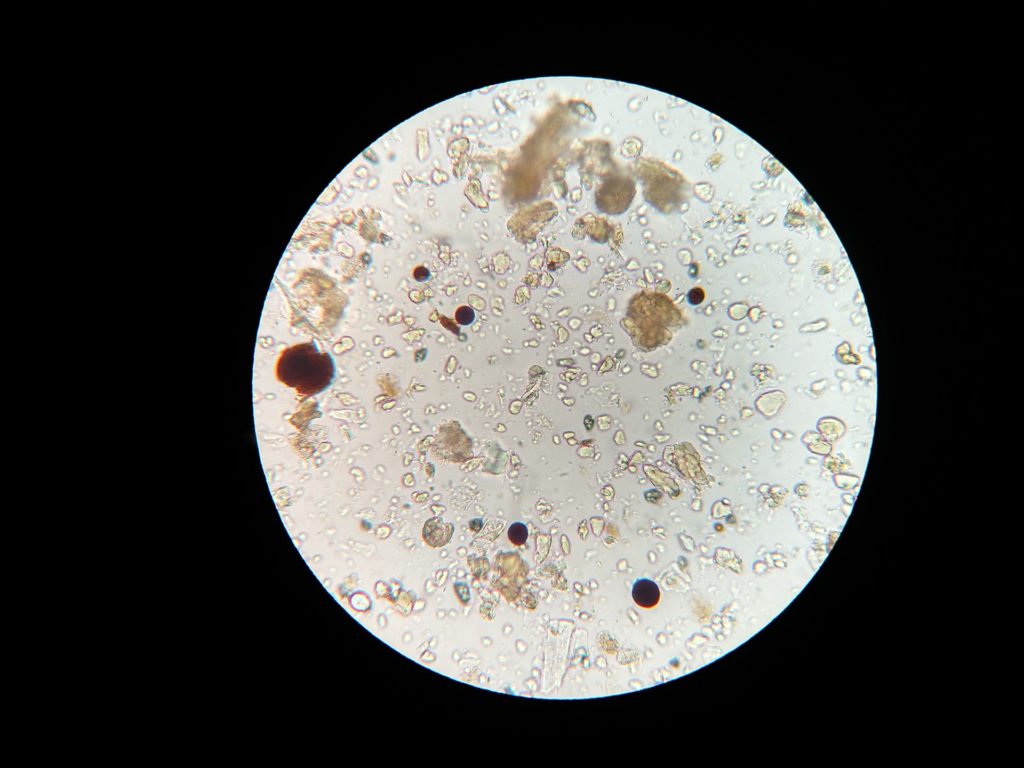

Inutile de dire qu’il s’agit là d’une version de la « preuve scientifique » qui a peu à voir avec la démarche expérimentale, celle qui notamment a fait exister parmi nous les vivants « invisibles » que Pasteur a nommés « microbes ». C’est ce qu’on pourrait appeler une preuve conventionnelle, contournant la question du rôle du rapport thérapeutique dans la guérison. Mais la dérision attachée au mot placebo permet d’oublier la convention. Pour la plupart des médecins, le test permet d’attribuer la responsabilité de la guérison au médicament qui a surmonté l’épreuve de la même manière que Pasteur a réussi à attribuer la responsabilité de la fermentation à ces invisibles qu’il a appelés « ferments ». Et que ses descendants ont pu attribuer à ce qui s’est appelé « antibiotique » la destruction de ces autres invisibles que nous nommons bactéries. Et que Julie, la technicienne que nous rencontrerons ensuite peut sélectionner ceux des phages de sa collection qui font la preuve de leur capacité à infecter une souche bactérienne résistante aux antibiotiques. Mais dans ce cas, la « preuve » ne vaut que pour « cette souche » particulière, pas pour les bactéries en général.

Il est paradoxal, du point de vue de cette question de preuve que l’importance attribuée au test clinique en double aveugle dans l’authentification d’un médicament soit historiquement associée aux antibiotiques. Si l’antibiotique détruit les bactéries dans une boîte de pétri, n’est-ce pas son innocuité pour le corps animal qui doit être vérifiée bien plus que sa supériorité par rapport au placebo9. Peut-être les firmes pharmaceutiques ont-elles pris le relais des réformateurs dans leur lutte contre les « charlatans » parce que, dans ce cas, c’est la réputation de médicaments à l’action expérimentalement établie qu’elles défendaient, réputation qui aurait pu souffrir de contrefaçons et de mauvaises procédures de production ?

L’« infrastructure antibiotique » a rendu possible l’élevage intensif, la concentration des animaux dans des lieux clos où une bête atteinte signifierait, sinon, une épidémie fulgurante. Corrélativement, le développement de l’antibiorésistance annonce une catastrophe sanitaire mais aussi économique.

Isabelle Stengers

En tout état de cause, le coût des essais cliniques a permis de creuser l’écart entre les grosses firmes, les ancêtres de Big Pharma, et les petits laboratoires pharmaceutiques. Lorsque ces essais sont devenus, à partir de 1990, le sésame obligatoire pour accéder au marché mondialisé du médicament, la plupart de ces derniers ont disparu. D’autre part, le fait que les antibiotiques « marchent », quel que soit le corps infecté, a permis d’en étendre l’usage à l’élevage et même à l’agriculture. L’« infrastructure antibiotique », comme l’appelle Charlotte Brives, est ce qui a redéfini l’élevage en rendant possible l’élevage intensif, la concentration des animaux dans des lieux clos où une bête atteinte signifierait, sinon, une épidémie fulgurante. Corrélativement, le développement de l’antibiorésistance annonce non seulement une catastrophe sanitaire mais aussi économique.

Apprentis sorciers

Le premier antibiotique, la pénicilline, n’est pas né dans le laboratoire d’Alexander Fleming, en 1928, mais aux Etats Unis grâce à un long travail de mise au point de procédures de production à grande échelle. En 1944 elle sauvait la vie des soldats sur le front et un an plus tard tous les Américains pouvaient bénéficier de cette drogue miracle. Mais dès cette époque, l’apparition de bactéries résistantes avait été constatée. Cependant cela ne freina en rien l’usage massif des antibiotiques. Dès cette époque, ce sont les consommateurs qui ont été mis en cause. Ce seraient les sous-dosages ou les utilisations prématurément arrêtées, qui permettraient la survie, et donc la multiplication, des souches qui se trouveraient capables par hasard de résister. Ce sont donc les consommateurs ignorants qu’il fallait éduquer. Et ce sont ces mêmes consommateurs qu’il s’agit aujourd’hui de persuader de ne pas abuser des antibiotiques alors que ceux-ci sont massivement utilisés sur des milliards d’animaux d’élevage. Il n’y a pas qu’en matière de réchauffement climatique que la stratégie du colibri est d’application. Si chacun fait son petit effort… Mais ce qui n’avait pas du tout été prévu est que les bactéries se sont révélées susceptibles de ne pas attendre l’apparition d’une lignée mutante dont le mauvais usage d’un antibiotique favoriserait la prolifération.

Aujourd’hui, nous apprend Charlotte Brives, nous savons que nous avons joué les apprentis sorciers en essayant de venir à bout de quelque chose de plus inventif que nous. On découvre désormais des bactéries capables de résister à un antibiotique à peine sorti des laboratoires ! Un peu comme pour le réchauffement climatique dont nous ne savions pas avant que les modèles puissent prendre en compte quelques-uns des couplages non linéaires qu’il active, qu’il pourrait aller si vite, nous ne savions pas (et ne voulions pas imaginer) que, en les confrontant aux antibiotiques, nous mettions en branle un processus qui n’est pas de simple sélection. Nous avons provoqué l’apparition et la prolifération de « super-bactéries » dotées de capacités démultipliées, face auxquelles les méga-firmes pharmaceutiques sont en train de déposer les armes. Cela va trop vite, ce n’est plus profitable, occupons-nous plutôt des maladies de société, la dépression, l’obésité ou l’hypertension par exemple, tellement plus lucratives.

Nous avons provoqué l’apparition et la prolifération de « super-bactéries » dotées de capacités démultipliées, face auxquelles les méga-firmes pharmaceutiques sont en train de déposer les armes. Nous avons joué les apprentis sorciers en essayant de venir à bout de quelque chose de plus inventif que nous.

Isabelle Stengers

L’usage immodéré des antibiotiques répondait à ce que nous pensions savoir des bactéries, c’est-à-dire aussi à « ce que nous ne savions pas que nous ignorions » (p. 256). Et ce que nous ne pouvons plus ignorer aujourd’hui, ce que la biologie contemporaine commence d’ailleurs à déchiffrer, est que même si les antibiotiques sont des molécules « comme les autres » leur pouvoir d’agir ne doit rien aux humains qui les auraient synthétisées, contrairement aux plastiques, par exemple, mais trouvent leur origine dans la vie sociale d’entités aux relations enchevêtrées de manières multiples et toujours en devenir, des êtres qui, depuis des milliards d’années, sont formées ou transformées par leurs rencontres avec d’autres. C’est ce que Charlotte Brives a nommé pluribiose, et la pluribiose se joue de nos catégories identificatrices10. Lorsque Julie parle de ce virus infectant ou de cette souche bactérienne, elle sait que sa caractérisation n’est pas une définition, plutôt le portrait instantané d’êtres foncièrement fluents et relationnels. Alors que les antibiotiques étaient des produits de la vie sociale, pluribiotique, des microbes, la thérapie phagique tente de l’utiliser directement.

C’est d’ailleurs pourquoi Big Pharma ne s’intéresse pas aux bactériophages. Fluent et relationnel signifie non brevetable, non susceptible de production industrielle. Non susceptible d’une « médecine de la preuve » qui réclame des catégories statistiques – échantillon de malades comparables, souffrant tous d’un mal considéré comme « le même ». C’est la marque des technologies propres aux infrastructures, qu’elles soient juridiques, commerciales, technoscientifiques, administratives ou industrielles – supposer et faire exister du « même » afin d’identifier les différences.

Et c’est ici que prend sens la protestation de Charlotte Brives contre l’idée d’une guerre à mener contre les virus, partenaires actifs de cette vie pluribiotique, où ils jouent les rôles les plus divers. Certes les bactériophages peuvent être des souches virulentes, des « mangeurs » de bactéries comme on les a appelés, mais ils sont également capables d’autres relations avec leurs hôtes. Leur nom traduit seulement ce qui les a rendus observables. Ces virus, « porteurs d’un potentiel fonctionnel inimaginable », sont plutôt pour leurs bactéries des « espèces compagnes », comme le dirait Haraway, co-produits par une co-évolution permanente que nous pouvons peut-être détourner à notre profit, mais comment le faire sur un mode qui ne reproduise pas le désastre de l’antibiorésistance ?

Écologie politique

L’enquête de Charlotte Brives est en elle-même virale. Je l’ai dit, elle connecte des milieux divers, tous confrontés à l’emprise de l’infrastructure antibiotique et à l’impératif de la preuve qui lui permet d’étendre son territoire11, mais elle injecte aussi dans ces milieux, des références qui pourraient les aider à résister au rêve solutionniste d’une « sortie de crise » grâce aux bactériophages qui viendraient à bout des « super-bactéries ». Ainsi, par exemple, le terme « féral », dans l’usage qu’en fait Anna Tsing, est une sonnette d’alarme. Tsing parle des plantes qui, extraites de leur milieu et sélectionnées pour se reproduire dans des milieux simplifiés, artificialisés où elles perdent ce qui faisait d’elles les compagnes d’autres vivants, s’échappent et prolifèrent sans contrainte (sur le mode « égoïste » que nous connaissons bien, nous qui avons appris à ne voir partout que des ressources à consommer ou mettre au travail).

L’usage massif des antibiotiques sur l’ensemble des bactéries qui habitent nos corps, qui font partie de nos espèces compagnes, a effectué une telle simplification car il est un instrument d’éradication indiscriminée, indifférent aux mondes microbiotiques qu’il ravage. Au-delà de l’antibiorésistance, il n’est pas du tout exclu que ce type de ravage aboutisse à un devenir féral de certaines d’entre nos bactéries compagnes un devenir tel « qu’elles ne puissent plus entretenir de relations avec les corps qui les contiennent » (p. 170) ? Et d’autre part, si l’inventivité technoscientifique réussissait jamais à rendre les bactériophages compatibles avec les exigences de l’infrastructure antibiotique, à les dépouiller de leurs relations pluribiotiques pour en faire des armes de guerre aux propriétés stables et reproductibles et bien sûr brevetables, quel nouveau type de féralité serait-elle susceptible de susciter ? Nous l’ignorons mais ce qui compte est que nous sachions notre ignorance face à la formidable inventivité des agencements pluribiotiques, et que nous résistions à la tentation de projets de domestication pour ceux que nous jugeons utiles, et d’éradication pour les nuisibles.

L’usage massif des antibiotiques sur l’ensemble des bactéries qui habitent nos corps, qui font partie de nos espèces compagnes, a effectué une simplification car il est un instrument d’éradication indiscriminée, indifférent aux mondes microbiotiques qu’il ravage.

Isabelle Stengers

C’est tout l’enjeu du sous-titre du livre de Charlotte Brives, Une écologie politique des microbes, que de s’adresser à « nous », ses lectrices et lecteurs mais aussi à celles et ceux avec qui elle a appris à penser la situation sur un mode qui n’est pas une prophétie de malheur, ni non plus une promesse pacificatrice, mais sur celui d’une question politique. Bien sûr il ne s’agit pas d’alliance politique « avec » les microbes, ces êtres récalcitrants, capables de faire tout autre chose que ce qui est attendu d’eux par les humains qui les manipulent. Mais les relations que nous entretenons avec eux sont politiques, même lorsqu’elles ne sont pas pensées comme telles. Et il s’agit ici de les penser comme telles. C’est-à-dire ici d’inventer une médecine qui apprenne ce que demande la fluence inventive des agencements pluribiotiques au lieu de se soumettre aux définitions réglementaires impératives promulguées par les États.

La principale pierre d’achoppement, on le verra, est encore et toujours l’impératif de tests cliniques qui, tels qu’ils sont codifiés, exigent que les virus aient une identité stable et une puissance d’agir sur des bactéries elles aussi stablement identifiées. Certaines modalités de test clinique ont déjà été transformées, on s’en souvient, par la lutte collective des personnes atteintes par le Sida. Mais les malades en colère, comme André, et ceux et celles qui savent combien il a raison d’être en colère, ont besoin d’alliés « extérieurs » car les victimes de l’antibiorésistance ne sont pas coalisées par une épidémie. Elles sont plutôt les victimes individuelles du « pas de chance » d’une rencontre et elles ont besoin de traitements « sur mesure », adressés à l’événement unique que constitue l’infection par « cette » bactérie » et non d’un traitement « prêt à porter » – le « même » traitement pour une « même » espèce de bactérie. En d’autres termes, ce n’est pas les modalités mais le principe même de ce qui tient lieu de preuve qui est en jeu, et qui demande que soit ébranlée la foi de la plupart des médecins dans ce qui assure qu’ils ne sont pas des charlatans.

Il ne s’agit pas d’alliance politique « avec » les microbes, ces êtres récalcitrants, capables de faire tout autre chose que ce qui est attendu d’eux par les humains qui les manipulent. Mais les relations que nous entretenons avec eux sont politiques, même lorsqu’elles ne sont pas pensées comme telles.

Isabelle Stengers

Le livre de Charlotte Brives peut aider à recruter de tels alliés car elle a su non seulement rendre proches des savoirs lointains, ceux qui touchent à ce dont sont capables les bactéries et leurs phages, mais aussi les lier à ce qui, politiquement, pourrait nous concerner tous et toutes : le rôle déterminant qui est attribué à des « preuves » qui supposent et exigent que soit ignoré, neutralisé ce qui demande que chaque situation soit pensée pour elle-même – c’est-à-dire permettent de faire taire celles et ceux qui le demandent. Les chercheurs et chercheuses évalués « objectivement », en termes du nombre de publications et de leur impact, par exemple, en savent quelque chose, mais aussi tous celles et ceux qui se sont heurtés à un « c’est pas prouvé » qui annule, au nom des critères dits objectifs, l’importance de ce qu’ils cherchent à faire valoir. La question de ce que nous appelons preuve est une question éminemment politique.

Agencements pluribiotiques ?

Mais si on ne peut pas prouver, tout serait permis ! Ce cri qui nous a été inculqué, trouve son meilleur démenti dans l’engagement de celles et ceux qui sont en train d’inventer ce que pourrait être une « médecine pluribiotique », quitte à accepter le risque d’avoir à endosser la responsabilité juridique de leurs traitements. Les équipes que Charlotte Brives décrit profitent des quelques interstices laissés par la réglementation : traitement « compassionnel » à Lyon, « préparations magistrales » à Bruxelles. Et ce faisant, elles dessinent ce que seraient des réseaux d’une tout autre allure que ceux qui répondent au modèle des antibiotiques. Elles pratiquent « la mutualisation de savoirs, de savoir-faire et de compétences toujours en devenir » (p. 299) Si Charlotte Brives parle de « médecine pluribiotique », ce n’est pas seulement parce que cette médecine s’adresse à des pluribiotes mais parce que les traitements « sur mesure » qu’elle propose requièrent eux-mêmes un agencement de pratiques en co-évolution – un agencement qui ne répond pas de manière réglementaire à un problème bien identifié mais rend ceux qui y participent capables d’apprendre à répondre ensemble et les uns avec les autres à des événements toujours situés, « cette » souche résistante infectant « ce » malade.

Face à l’antibiorésistance pourrait donc être lu comme témoignant de l’engendrement d’un agencement « pluribiotique » au sens où la pluribiose n’est pas un simple tissu relationnel – nous sommes tous et toutes reliées que nous le voulions ou non. Les relations pluribiotiques ne sont ni factuelles, ni voulues, elles sont situées par des enjeux qui importent mais font importer ces enjeux sur un mode propre à chacun. Celles et ceux que Charlotte Brives a rencontrés, avec qui elle s’est liée, et qui l’ont transformée, ont été eux-mêmes transformés par le besoin qu’ils avaient les uns des autres, y compris d’elle, pour explorer ensemble, face à l’enjeu de l’antibiorésistance, la possibilité émergente d’une médecine des phages. Chacun et chacune a appris comment les agencements fluents entre phages et bactéries demandaient que leurs propres savoirs soient affranchis de l’ambition impérative de grilles d’intelligibilité générales légitimant leurs procédures, et soient situés par leurs capacités toujours partielles et partiales à rencontrer l’agentivité propre des êtres avec qu’il s’agissait de travailler.

Il ne s’agit pas de faire de la notion d’agencement pluribiotique une métaphore générale de plus, célébrant l’appartenance des humains aux mondes vivants. Nous, humains, pouvons certes cultiver des agencements qui pourraient être dits tels, mais plutôt que de les revendiquer comme un droit, il pourrait être plus intéressant de nous intéresser à la manière dont ils ont, et continuent à être, éradiquées ou réduits à la clandestinité. C’est-à-dire de nous intéresser aux infrastructures qui prétendent nous assurer une liberté « hors sol » et font de leurs agents et de leurs « bénéficiaires » des individus formatés par ce dont ils dépendent. C’est pourquoi il est important de souligner que les propositions engendrées par l’agencement pluribiotique que Charlotte Brives nous fait découvrir portent sur des manières de résister à l’emprise de ces infrastructures qui demandent à leurs agents de penser et agir sur un mode qui les confirme.

En tout état de cause, comme le dirait Marx, il s’agit moins d’interpréter un monde sous le signe de la pluribiose, que de le transformer. Et dans ce cas fabriquer des modes de rencontre et des agencements qui, autour des enjeux qui nous importent, feraient de nous des pluribiotes pourrait bel et bien être une proposition politique adressée à celles et ceux qui cherchent à (re)devenir terrestres. Qui cherchent à se désintoxiquer des « il faut bien » et des « mais on ne peut tout de même pas » qui témoignent de l’emprise d’une infrastructure. On peut dire alors que le livre de Charlotte Brives raconte une histoire dont les potentialités sont « virales ». La manière dont elle est racontée m’a infectée, moi qui avais refusé de voir un rapport intéressant entre les réponses proposées par la thérapie phagique et celles qui sont à inventer face à l’intrusion de Gaïa. Elle pourrait en infecter bien d’autres et devenir un point de référence pour la multiplicité corrélée des devenirs que suscitent et requièrent ces réponses.

Il s’agit moins d’interpréter un monde sous le signe de la pluribiose, que de le transformer. Fabriquer des modes de rencontre et des agencements qui feraient de nous des pluribiotes. Cela pourrait bel et bien être une proposition politique adressée à celles et ceux qui cherchent à (re)devenir terrestres.

Isabelle Stengers

Crédit de la Photo de Une : Gary Yost.

Notes

- Charlotte Brives, « Politiques de l’amphibiose : la guerre contre les virus n’aura pas lieu », Le Media, mis en ligne le 31 mars 2020.[↩]

- https://www.terrestres.org/2020/06/01/pluribiose-vivre-avec-les-virus-mais-comment/[↩]

- Anna Tsing, Friction. Délires et faux-semblants de la globalité, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond/La Découverte, 2020.[↩]

- virus prédateurs naturels qui infectent exclusivement des bactéries[↩]

- Voir James C. Scott, Homo Domesticus Une histoire profonde des premiers États, Paris, La Découverte, 2019.[↩]

- C’est également ce qui se passe avec l’apparition des « super-mauvaises herbes résistantes glyphosate. Leur survenue éventuelle avait été admise par les biologistes de Monsanto mais comme un risque lointain auquel l’agro-industrie aurait le temps de répondre.[↩]

- Donna J. Haraway, Vivre avec le trouble, Vaulx-en-Velin, Les Éditions des Mondes à faire, 2020, p. 79-81.[↩]

- C’est ce que le philosophe et psychologue William James reprochait aux réformateurs qui entendaient réguler l’exercice de la médecine et, interdisant les charlatans, bannir la question de leurs pratiques. Voir Katrin Solhdju, « L’attachement de William James à l’âme des sciences », in Au risque des effets. Une lutte à main armée contre la Raison ?, sous la direction de Didier Debaise et Isabelle Stengers, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2023, pp. 75-112.[↩]

- Il est frappant de constater que les ethnologues qui veulent conserver intacts les modes de vie des populations qu’ils étudient, y compris le rôle des guérisseurs, sont soumis au dilemme déontologique de « déconsidérer » ces guérisseurs impuissants face aux « fièvres » en apportant les antibiotiques salvateurs.[↩]

- Plus je lisais le livre de Charlotte Brives, comme aussi Le monde caché – Comment les champignons façonnent le monde et influencent nos vies de Merlin Sheldrake (Paris, éditions First, 1021) plus se renforçaient mes préventions contre le terme « écosystème », qui ne convient à la limite que pour les modélisations où chaque composant se voit attribuer des relations fonctionnelles avec les autres – il met en scène ce que nous pensons savoir. Le terme agencement tel qu’utilisé par Deleuze et Guattari me semble mieux convenir aux devenirs pluribiotiques car les agencements désignent ce qui existe effectivement, et pas la manière dont nous les comprenons. Et ils n’impliquent pas des relations caractérisées par une fonction mais un co-fonctionnement de termes hétérogènes.[↩]

- Dans un supplément à Médecins et sorciers (Paris, Les Empêcheurs de penser en rond/ La Découverte, 2012) j’ai analysé le disease-mongering, la « vente » de nouvelles maladies sur ce mode. Le test clinique permet dans ce cas non de « prouver » l’efficacité d’une molécule dans le traitement d’une maladie mais de faire de cette efficacité la preuve que la maladie existe puisqu’une molécule permet de la traiter.[↩]