À propos du livre de Quinn Slobodian, Hayek’s Bastards. Race, Gold, IQ, and the Capitalisme of the Far Right, paru en 2025 aux éditions Zone Books dans la collection « Near futures » (pas encore traduit en français).

Javier Milei avec sa tronçonneuse ? Une provocation. Le salut nazi d’Elon Musk ? Un geste mal contrôlé dû à un débordement d’enthousiasme. Depuis quelques années, le néofascisme en images et au pouvoir est encore trop souvent assimilé à des « dérapages ». À rebours de ce déni ou relativisation d’une révolution idéologique en cours, il est nécessaire d’inscrire ces gestes et discours dans une tradition qui prend ses sources au sein même de la mouvance néolibérale. En réponse aux différentes luttes des années 1960-1970, elle entreprit de réhabiliter la race et la thèse de l’inégalité entre les groupes humains pour contrer ce que l’économiste Murray Rothbard appelait la « prémisse de l’égalité ».

C’est l’histoire intellectuelle de cette branche libertarienne du néolibéralisme que l’historien canadien Quinn Slobodian s’attache à reconstruire dans son livre Hayek’s Bastards. Il montre ainsi que le retour en force d’une extrême droite populiste ne signe pas la fin du néolibéralisme mais sa mutation en une forme plus ouvertement racialiste et anti-démocratique : un néofascisme.

Avec Hayek’s Bastards, Quinn Slobodian poursuit son enquête sur les sources et métamorphoses du néolibéralisme, qui ont déjà donné lieu à deux livres. Dans Les Globalistes, il s’agissait de montrer comment, au lendemain de la Grande Guerre et de la fin de l’Empire des Habsbourg, la naissance du projet néolibéral entendait restaurer les conditions du libre-marché en imaginant un monde fonctionnant sur un double régime de gouvernement : celui des hommes, à l’échelle des États-nations ; et celui du libre marché capitaliste, exigeant au contraire une échelle globale débarrassée de toute barrière douanière1. Dans cet ouvrage, c’était par conséquent l’histoire intellectuelle de la globalisation que nous racontait l’historien, qui s’arrêtait alors au début des années 1990 où l’achèvement de l’ordre économique mondial allait pair avec la naissance de l’alter-mondialisme. Dans Le capitalisme de l’apocalypse, son ouvrage suivant, c’est une histoire sensiblement différente que Slobodian proposait de mettre au jour : pas tant le rejet de la globalisation et de l’importance des États que l’émergence, au sein même de cette galaxie où des néolibéraux comme Friedman ou Thatcher côtoient des libertariens, d’un modèle connexe : celui de la zone économique spéciale ou de la « zonification », entendue comme stratégie visant à échapper à tout contrôle démocratique pour mettre en place les règles les plus favorables aux marchés capitalistes2.

C’est cette attention portée aux hybridations contemporaines du néolibéralisme qui motive l’enquête menée dans Hayek’s Bastards, où l’auteur s’attache cette fois à ce populisme d’extrême droite qu’incarnent des figures comme Trump, Milei ou Orban, à qui il convient d’adjoindre l’ensemble des entrepreneurs et idéologues de la Silicon Valley, de Musk à Peter Thiel, Nick Land ou Curtis Yarvin pour ne citer que les plus connus. À travers cet ouvrage, c’est donc en s’inscrivant dans l’actualité la plus inquiétante – celle de l’émergence d’un néo-fascisme – que Slobodian se propose d’ausculter les métamorphoses contemporaines du néolibéralisme en s’intéressant de près à ceux qui se présentent comme les héritiers de Ludwig von Mises ou Friedrich Hayek. Les Hayek’s Bastards – titre choisi en référence à l’ouvrage Voltaire’s Bastards3 -, renvoient à l’ensemble protéiforme des figures qui, de Murray Rothbard, Charles Murray ou James Buchanan jusqu’aux fondateurs de l’AfD (Alternativ für Deutschland), revendiquent cette paternité des théories de Hayek ou von Mises, tout en assumant bien plus ouvertement que leurs ancêtres leur portée raciste et anti-démocratique. En exhumant les textes, périodiques et archives de l’ensemble des figures qui, depuis les années 1970, peuplent le réseau des think tank néolibéraux (Société du Mont Pèlerin, Cato Institute, Ludwig von Mises Institute, etc.), ce sont ainsi les sources intellectuelles de l’extrême droite contemporaine que Slobodian entreprend de reconstituer en montrant comment, loin d’être étrangères au projet néolibéral, elles n’ont au contraire d’autre fin que de le sauver en assurant les conditions de la domination capitaliste.

Si la tendance est plutôt aujourd’hui à considérer que le trumpisme signe la fin du néolibéralisme4, c’est donc une tout autre lecture que livre Slobodian : celle d’une métamorphose ou d’une mue populiste et racialiste devant moins se comprendre comme le résultat d’un « backlash » contre la globalisation néolibérale que comme une nouvelle offensive ou un « frontlash » (p. 10) visant à neutraliser tout ce qui vient mettre en péril l’ordre capitaliste et les privilèges de l’homme blanc et de la civilisation occidentale. Ainsi, pour l’historien, le vrai tournant ne date pas d’hier. Il est à rattacher aux différentes luttes de la New Left ayant émergé au cours des années 1960 (de l’anti-colonialisme au féminisme et à l’écologie) et la manière dont elles ont conduit les intellectuels néolibéraux à redéfinir leur cible autant que leur propre stratégie.

Pour Slobodian, le néolibéralisme n’est donc pas mort. Il s’est transformé, en même temps que l’ennemi et les revendications d’égalité changeaient de forme, et c’est à l’aune de ce néolibéralisme « mutant » (p. 69) qu’il convient pour l’auteur d’éclairer les ressorts les plus profonds du populisme d’extrême droite contemporain. Si, face aux révoltes des années 1960, le néolibéralisme avait pu prendre une forme « progressiste » (pour reprendre ce terme à Nancy Fraser qui désignait ainsi la récupération des revendications d’égalité issues des minorités, mais vidées de toute leur portée politique à partir des années 19905), c’est donc une tout autre stratégie qui se trouve ici explorée : celle, non pas de la récupération, mais de l’attaque la plus frontale visant à récuser dans ses prémisses mêmes toute exigence égalitaire. Au sein de ce que Slobodian appelle la « guerre civile néolibérale » qui divise les différentes factions du néolibéralisme, l’enquête menée dans cet ouvrage porte donc sur la branche la plus à droite, celle de l’« anarcho-capitalisme » ou du « paléo-libertariannisme », dont l’auteur montre qu’elle se cristallise dans ce que ses protagonistes ont appelé un « nouveau fusionnisme » (new fusionnism).

Enquête sur le « nouveau fusionnisme »

À travers cette généalogie renouvelée du néolibéralisme contemporain ou de ce qu’on pourrait encore appeler le nouvel esprit du néolibéralisme, les années 1960-70 se présentent comme un véritable tournant. Ces décennies ouvrent une séquence historique à partir de laquelle Slobodian identifie deux « fusionnismes » : d’une part la fusion, dès les années 1960, des néolibéraux et des néoconservateurs6, et d’autre part ce que l’auteur rattache au « nouveau fusionnisme » (new fusionnism) des années 1990 qui, faisant cette fois alliance avec les sciences dures et en particulier les soi-disant « sciences de la race », entend à présent conférer des fondements scientifiques à l’affirmation de l’inégalité entre les races et entre les genres.

C’est ce « nouveau fusionnisme » qui forme l’objet central de cette enquête qui, en revenant à une multitude de figures peu connues hors des réseaux néolibéraux, se propose de reconstruire les sources de l’extrême droite contemporaine et de ce qu’on pourrait, en s’inspirant de Michel Foucault, appeler son propre « champ d’adversité » tel qu’il se cristallise dans la lutte contre les revendications d’égalité (sans oublier le mouvement écologique), en vue de sauver les fondations du marché capitaliste. Loin de toute réduction culturaliste ou identitaire du phénomène de l’extrême droite, c’est donc ici le capitalisme qui forme la véritable toile de fond d’un populisme dont le principal enjeu n’est autre, comme il l’était pour les pères fondateurs du néolibéralisme, que de garantir les conditions extra-économiques nécessaires aux diverses formes de domination dont se soutient le libre-marché. La grande nouveauté, et jusqu’à un certain point au moins la torsion par rapport aux théories de von Mises ou de Hayek, tient donc au fait de prétendre fonder scientifiquement et « en nature » la supériorité de la civilisation occidentale et de l’homme blanc autant que celle de l’homme sur la femme. C’est cette dimension ouvertement racialiste et anti-féministe qui forme l’essentiel de l’ouvrage (chap. 1-4).

Comme tous les livres de Slobodian, Hayek’s Bastards se lit moins comme un ouvrage académique classique que comme un récit où les théorisations se dégagent d’une analyse critique de celles qu’entendent eux-mêmes élaborer ses protagonistes. Plutôt que de reconstituer dans son détail cette nouvelle généalogie, je me concentrerai principalement sur ce qui occupe le cœur de l’enquête : le tournant pseudo-scientifique ou ce qu’on pourrait encore appeler le tournant naturaliste de la branche libertarienne des néolibéraux tel qu’il se définit par sa visée anti-égalitariste, ou la condamnation de la « prémisse de l’égalité » (Equality Premise) comme une « révolte contre la nature » pour reprendre les termes de Rothbard.

La stratégie racialiste : combattre la « prémisse de l’égalité »

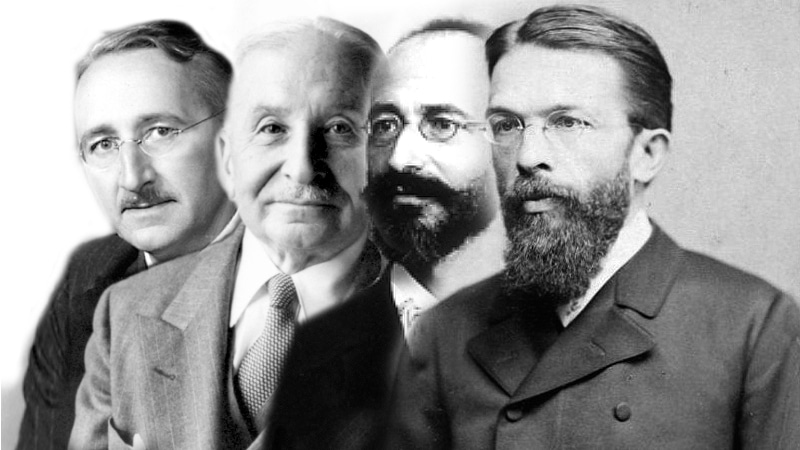

Comme le souligne à différentes reprises Slobodian, la dimension raciste est déjà plus que latente dans la pensée de Hayek et de von Mises. Tous deux défendaient la supériorité culturelle de la civilisation occidentale – notamment dans Le socialisme et L’action humaine de von Mises, comme plus tard Röpke qui, dans sa défense de l’apartheid en Afrique du Sud, n’hésitait pas à fonder sur des considérations raciales. C’est donc d’une reprise de cette argumentation de type racialiste à partir de Rothbard, Hoppe, Murray ou une figure comme Rockwell que découle ce nouveau fusionnisme que Rothbard proposera en 1992 d’appeler un « populisme de droite » ou un « paléo-populisme », et d’autres (comme Paul Gottfried et Richard Spencer) une « alt-right » à partir de 2008. À travers ces diverses expressions, il s’agit plus exactement d’inverser ce que Rothbard lui-même désignait comme le « modèle de Hayek » consistant à « convertir les élites intellectuelles », en s’attachant au contraire à construire un noyau dur d’intellectuels en vue de « mobiliser les masses populaires contre les élites » ou ce que cet auteur propose encore d’appeler « l’Établissement » (the Establishment). Ce qui permet à Slobodian de montrer que :

La stratégie de Rothbard a renversé le néolibéralisme hayekien. Depuis les années 1930, on partait du principe que les masses avaient naturellement tendance à privilégier la redistribution et le socialisme, et qu’il fallait donc mettre en place un système étatique rigoureux pour les contenir. Cette philosophie s’adressait aux élites, car ce sont elles qui concevaient, ajustaient et appliquaient les règles contraignantes qui empêchaient la législation démocratique de faire dérailler les lois protégeant la propriété privée et la libre concurrence. Rothbard entendait inverser la dynamique : utiliser les masses pour priver les élites de leur pouvoir. Son revirement reposait sur une idée simple : les masses ne penchaient plus en faveur du socialisme. (p. 57-58)

Or ce que montre l’historien, c’est que cette stratégie populiste et racialiste peut en réalité se lire comme le produit d’un « schisme » ou d’une « fission » (p. 398) au sein du mouvement néolibéral, lequel s’est opéré en réponse aux défis de la New Left et du mouvement pour les droits civiques et dont ont résulté deux stratégies antinomiques. D’un côté, une voie culturaliste portée par l’École autrichienne et qui entend reprendre à Hayek l’importance majeure accordée à l’environnement et à la culture en vue de penser la « construction sociale de la réalité ». Et de l’autre, une stratégie biologique ou scientiste qui, portée par Rothbard, Rockwell et Hoppe, a d’emblée consisté à dénoncer ce « tournant herméneutique » du mouvement néolibéral (au motif de son « nihilisme », son « relativisme » et son « déconstructionnisme ») pour, au contraire, poser la nécessité de repartir de considérations plus directement biologiques.

L’idée est donc de récuser l’ensemble des prémisses de la New Left (égalité, perfectibilité humaine grâce aux aides et interventions de l’État, rôle central des institutions et des environnements) en vue de fonder sur le plan de la biologie – ou sur « le roc de la biologie » – les différences de capacité qui distinguent les groupes et populations. C’est là le cœur du « manifeste paléo-libertarien de Rockwell7, comme de la position portée par la multitude de publications et de think tanks explorés par Slobodian : les revues Rothbard-Rockwell Report, Mankind Quarterly, Chronicles ou American Renaissance, les Cato Institute, Ludwig von Mises Institute, Hoover Institut ou encore l’Institute of Economic Affairs ou l’Atlas Network, tous deux fondés par Anthony Fisher, dont l’auteur rappelle ici l’étroite proximité avec Margareth Thatcher et son gouvernement.

Pour Slobodian, la dimension raciste est déjà plus que latente dans la pensée de Hayek et de von Mises.

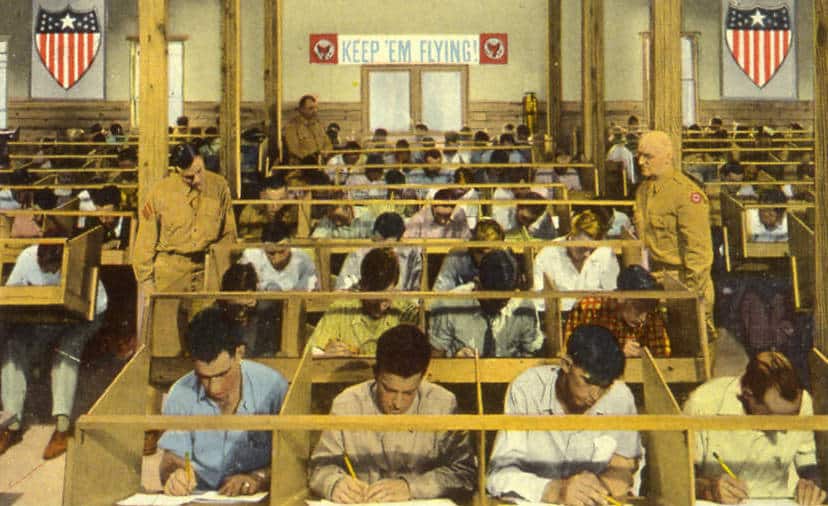

Tout l’intérêt de l’enquête menée par l’auteur tient ainsi au fait de montrer la manière donc cette reprise pseudo-scientifique de la question raciale telle qu’elle a pu être traitée du 19ème siècle jusqu’à l’avènement du national-socialisme dans les années 1930 s’accompagne d’une obsession pour le « capital humain »8 et pour la question du quotient intellectuel (QI)9. À travers ce que Slobodian propose ironiquement d’appeler le Volkcapital et le « racisme QI », c’est donc la face la plus actuelle de ce nouveau fusionnisme qui se fait jour : l’affirmation non seulement que le non-respect des différences entre les êtres humains met en péril la qualité du « capital humain » d’une nation, mais que cela se trouve corroboré par les neurosciences et la génétique. L’instauration de « frontières dures » et le refus de l’immigration se présente par conséquent comme l’autre face d’un projet visant à restaurer ce qu’un nationaliste blanc comme Wilmot Robertson a lui-même appelé un « ethno-État »10, et ce que Slobodian nomme consécutivement une « ethno-économie » (titre du chapitre 3). Parvenu à ce point, on comprend qu’il ne s’agit en réalité pas tant de récuser l’importance de la culture et de l’environnement que de l’articuler à un fondement supposément biologique, en vue de mettre en évidence la centralité du « metamarket » en vue d’assurer une cohérence ethnique et culturelle.

➤ Lire aussi | Quand le capitalisme fait sécession・Haud Guéguen (2024)

« Racisme QI » et ségrégation

L’enquête généalogique sur les sources de l’extrême droite contemporaine permet ainsi de mettre au jour une tradition qui, longtemps restée mal connue, se trouve aujourd’hui sur le devant de la scène. Slobodian en exhume les grands jalons théoriques et les sources littéraires, montrant l’importance du roman de Jean Raspail, Le camp des saints (1973) qui, sous la forme d’une dystopie, mettait en scène la submersion de la culture occidentale sous le poids de l’immigration et qui fut une référence centrale de ce nouveau fusionnisme jusqu’à Steeve Bannon. Il souligne également le rôle de la Silicon Valley et de l’Université de Stanford dans cette histoire, en pointant la manière dont la préoccupation du « système de Palo Alto » pour le développement humain a flirté depuis ses débuts avec les « sciences de la race ».

S’appuyant sur l’ouvrage Palo Alto : A History of California, Capitalism, and the World11, Slobodian attire plus particulièrement l’attention sur les partisans d’un « racisme QI » prétendant pouvoir se fonder sur les neurosciences pour asseoir la supériorité de certaines « races » (caucasienne mais aussi juives ashkénazes ou asiatiques) sur d’autres (au premier rang desquelles les Noirs). Ce qui définit le projet de l’ensemble de ces différents protagonistes, c’est donc chaque fois la conviction que le sauvetage de la civilisation occidentale – par quoi, à la suite des premiers néolibéraux, il faut avant tout entendre le sauvetage du capitalisme – ne saurait s’opérer sans une politique radicale de ségrégation entre ce que Slobodian propose d’appeler des « neurocastes ».

L’idée est la suivante : les races étant par nature dotées de compétences et de capacités inégales, ce sont l’ensemble des politiques d’intégration, de reconnaissance et de redistribution qu’il s’agit de combattre, en partant du principe que si le « capital humain » forme bien l’essentiel de l’économie, ce dernier ne saurait s’envisager sans intégrer ces différences raciales et donc sans en tirer toutes les conséquences en termes d’organisation spatiale et politique. Il s’agit d’un projet dont Slobodian montre qu’il fut porté par les cercles tory et par Margaret Thatcher elle-même en vue de récuser les politiques d’intégration suite aux révoltes de 1968.

Renforcement des frontières et libre circulation du capital

Mais si ce « nouveau fusionnisme » se définit principalement par cette exigence communautariste et ségrégative et par ce qu’elle implique de frontières et de différences « dures », l’auteur insiste aussi dans le dernier chapitre sur une autre de ses caractéristiques centrales : la constitution de l’or comme seul étalon véritablement fiable et intemporel, car « naturel », de la valeur monétaire. Il s’agit de mettre l’accent sur un autre aspect de ce prétendu « tournant vers la nature », lequel passe cette fois par une critique de la sortie, en 1971, du système de Bretton Woods par les États-Unis et ce que cela implique pour les États de perte d’autonomie en ce qui concerne la gestion de leur propre système monétaire.

Comme la race et le QI, l’étalon-or se présente par conséquent comme une supposée garantie naturelle de la valeur, que celle-ci se situe au plan de la nature humaine ou qu’elle se situe au plan plus directement économique et monétaire. Et ce que montre de manière particulièrement intéressante Slobodian, c’est que si cette défense de l’or dans les factions libertariennes du néolibéralisme a au départ émergé aux États-Unis, elle se trouve également à l’impulsion même de l’AfD allemand dont le point de départ, en 2013, ne fut autre que la crise de la zone euro, et dont l’auto-financement s’est initialement opéré sur la base d’une vente d’or en ligne grâce aux réserves d’or détenues par l’un de ses tous premiers soutiens : August von Finck, dont le père était le propriétaire de l’une des banques les plus importantes sous l’Allemagne nazie. À travers cette enquête consacrée à l’étalon-or, ce n’est donc pas seulement un symptôme supplémentaire de ce « tournant vers la nature » propre au « nouveau fusionnisme » qui se trouve mis au jour.

Comme dans le cas du retour au discours de la race, porté par le mouvement « paléo » qui a précédé et conditionné la naissance de l’AfD, c’est aussi une poursuite du projet néolibéral. C’est pour cette raison que la défense de l’or, comme le projet de ségrégation raciale, ne visent pas en réalité pas tant à rompre avec la globalisation qu’à la restreindre à la libre circulation des capitaux. Ou pour le dire avec l’auteur :

Bien que les paléos rejettent le slogan de « frontières ouvertes », ils offrent, par définition, une idéologie des frontières ouvertes pour l’or. La nation se niche dans un globe doré où les métaux précieux circulent librement. Loin de rejeter la mondialisation, leur vision l’approfondit, soumettant l’action de l’État à l’audit continu des détenteurs d’actifs capables de se déplacer. (p. 162)

Il vaut la peine de s’arrêter sur point, dans la mesure où ce que Slobodian entend ici interroger, ce sont au fond les métamorphoses mêmes du « globalisme » dont il avait proposé de faire la pierre angulaire du projet néolibéral tel qu’il s’est construit autour de von Mises dans les ruines de l’empire austro-hongrois. Ce qu’il entend affirmer dans cet ouvrage avec force, c’est donc le fait que l’extrême droite contemporaine et l’abandon du multilatéralisme – qui, après 1945, s’était mis en place sous la houlette des Etats-Unis – ne signifie pas pour autant la fin du globalisme ou de l’ambition mondiale du capitalisme. Il ne s’agit donc en aucun cas de considérer que le projet globaliste des premiers théoriciens néolibéraux demeurerait inchangé malgré le retour des droits de douane et de la réorganisation du commerce autour de relations bilatérales plutôt que de grands traités multilatéraux. La perspective adoptée par Slobodian se présente à cet égard comme étant bien moins doctrinale que stratégique, et elle rejoint en ce sens celle que nous avions nous-mêmes défendue dans Le choix de la guerre civile12 : ce qu’il s’agit d’analyser à travers les mutations historiques du néolibéralisme depuis désormais un siècle, ce sont aussi bien les transformations de ses ennemis que de ses propres stratégies économiques en vue de favoriser au maximum les intérêts capitalistes. Et de ce point de vue, c’est donc bien le capitalisme comme système-monde qui représente le véritable point d’orgue à partir duquel analyser l’évolution même du projet néolibéral dans sa propre visée globaliste et anti-démocratique.

➤ Lire aussi | Néolibéralisme : crépuscule ou métamorphose ?・Alessandro Stanziani (2025)

Néolibéralisme tardif et fascisme tardif

En donnant à voir une mutation plutôt qu’un abandon du globalisme, cet ouvrage permet de couper court à l’idée, on l’a déjà dit, que le néolibéralisme serait derrière nous. Mais il permet également de couper court à cette autre idée, tout aussi répandue, selon laquelle il conviendrait en réalité de distinguer entre un premier néolibéralisme (ou un « bon néolibéralisme ») globaliste, ouvert et compatible avec la démocratie qui serait celui des pères fondateurs, et une dérive de ce néolibéralisme qui, par son caractère raciste, « illibéral », nationaliste et anti-démocrate, serait bien plutôt à interpréter comme une sortie du néolibéralisme. De ce point de vue, Hayek’s Bastards est en effet très clair : s’il y a, en ce qui concerne la question des différentes cultures et son lien avec le problème de l’évolution, des tensions irrésolues chez Hayek, c’est néanmoins en tirant un fil bien présent chez cet auteur – comme, de manière encore plus claire, chez von Mises et Röpke – que ce « nouveau fusionnisme » néolibéral s’est lui-même élaboré, ce fil n’étant autre (outre leur méfiance radicale à l’égard de la démocratie) que l’assertion racialiste d’une supériorité de la civilisation et de la « race » occidentales dans leur capacité même à avoir su donner naissance à ce système de libre concurrence que constitue le capitalisme.

La grille de lecture ici proposée – celle d’un « néolibéralisme mutant » plutôt que d’une sortie du néolibéralisme ou d’un post-néolibéralisme – est donc particulièrement éclairante, et elle permet notamment de comprendre en quel sens une figure politique apparemment aussi excentrique que Javier Milei peut sans contradiction se présenter tout autant comme un héritier de von Mises et Hayek que du libertariannisme de Rothbard. Car ce que met en évidence l’analyse de cette mutation, c’est au fond une radicalisation du projet néolibéral qui est de maintenir les conditions propres au fonctionnement du capitalisme, et cela en récusant tout autant l’idée normative de l’égalité que celle de la souveraineté populaire ou de la démocratie entendue en son sens fort. Une radicalisation, d’abord parce que cela passe désormais très explicitement par ce qui demeurait à l’arrière-plan chez les premiers théoriciens néolibéraux, à savoir la pleine assomption d’une théorie des races et de leurs inégalités qui, remise au goût du jour, parle à présent le langage du QI, de la génétique et du capital humain. Mais aussi dans la mesure où, dans le sillage de Murray Rothbard, cela implique désormais une politique de ségrégation qui, déjà saluée en son temps par Röpke concernant l’Afrique du Sud, se trouve désormais constituée en principe premier d’organisation sociale.

Ce que met en évidence l’analyse d’un « néolibéralisme mutant », c’est la radicalisation du projet néolibéral, qui est de maintenir les conditions propres au fonctionnement du capitalisme.

Si, dans Le capitalisme de l’apocalypse, Slobodian invitait à regarder les mutations contemporaines du capitalisme à partir de la « zone économique spéciale », c’est cette fois à partir de ces autres formes de « zone » auxquelles donne lieu le projet de ségrégation qu’il invite à ausculter les mutations contemporaines du néolibéralisme. En ce sens, on comprend que ces deux ouvrages doivent être lus en parallèle, car ils donnent à voir deux stratégies moins antinomiques que complémentaires : chaque fois, la zone se présente comme une stratégie de neutralisation de toute contrainte démocratique, et chaque fois, Slobodian insiste également sur le fait qu’il s’agit de stratégies elles-mêmes étroitement liées au diagnostic non seulement d’une crise, mais d’une « apocalypse » ou d’un « désastre » imminent dont la catastrophe écologique forme le point d’orgue. C’est là que l’ouvrage de Slobodian rejoint Alberto Toscano et l’idée, développée dans Le fascisme tardif13, selon laquelle le néo-fascisme contemporain ne saurait se comprendre indépendamment de ce contexte de catastrophe, et la façon dont ce dernier l’interprète lui-même dans des termes aussi bien survivalistes que millénaristes.

Le nouveau fusionnisme, que Slobodian désigne à l’occasion dans cet ouvrage le « néolibéralisme tardif », n’est donc en aucun cas étranger à ce qui se trouve aujourd’hui présenté comme un « néofascisme » par nombre de commentateurs de gauche, le dernier étant bien plutôt à comprendre comme le produit même du premier, d’une façon qui invite d’ailleurs à relire toute l’histoire du néolibéralisme à l’aune de ses propres relations (qui sans être d’identité, ne sont certainement pas d’antagonisme) au fascisme.

Quelles conséquences et quelles leçons faut-il alors en tirer pour toutes celles et ceux (écologistes, féministes, anti-racistes, anti-coloniaux et anti-capitalistes) qui, depuis les années 1960-70 et les luttes de la New Left, représentent les cibles mêmes de ce « nouveau fusionnisme » ? De toute évidence, le fait même que c’est précisément parce que ces révoltes mettent en danger le fonctionnement du capitalisme et de sa loi qui est celle de l’exploitation de l’ensemble des vivants, qu’elles se trouvent constituées en cibles de premier plan et qu’il convient par conséquent de les unir dans une commune coalition. À cet égard, c’est donc une leçon déjà assez ancienne qu’il s’agit de reprendre, et qui est par exemple celle qu’un auteur comme Herbert Marcuse avait parfaitement su tirer dès la fin des sixties en réponse à la « contre-révolution préventive14 » du capitalisme qu’il voyait se déployer à l’échelle globale, et dont allait résulter le nouvel ordre néolibéral.

À l’heure de la catastrophe climatique, d’un retour particulièrement violent et ouvert des entreprises coloniales, du technofascisme de la Silicon Valley et de l’extrême-droitisation des esprits, l’ouvrage de Slobodian se présente donc comme une alerte : l’égalité et la démocratie sont très précisément ce qu’entendent détruire à la racine les « nouveaux fusionnistes » et leurs héritiers contemporains. La globalisation reste plus que jamais à l’ordre du jour, mais elle ne vaut que pour les marchandises et les capitaux, se voulant désormais débarrassée des contraintes du multilatéralisme ; et la nature qu’il s’agit pour eux de défendre est tout sauf la Terre et ses écosystèmes, mais un principe essentialiste mythifié, aveugle aux rapports sociaux de domination autant qu’à l’histoire. Pour les lectrices et lecteurs de Terrestres, tout cela n’est certes pas une découverte. Mais comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage, cela permet de mieux comprendre les « racines de l’extrême droite » contemporaine, et ce contre quoi il s’agit aujourd’hui de lutter.

➤ Lire aussi | La violence (à l’ère) du néolibéralisme・Robin Mercier (2018)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci ❤️ !

Notes

- Q. Slobodian, Les Globalistes. Une histoire intellectuelle du néolibéralisme, trad. de l’anglais par C. Le Roy, Paris, Seuil, 2022.[↩]

- Q. Slobodian, Le capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de l’anglais par C. Le Roy, Paris, Seuil, 2025.[↩]

- J. R. Saul, Voltaire’s Bastard. The Dictatorship of Reason in the West, New York, Vintage Books, 2013.[↩]

- Voir par exemple A. Orain, Le monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle), Paris, Flammarion, 2025. Pour une analyse plus précise de son diagnostic sur le présent, voir A. Stanziani, « Néolibéralisme : crépuscule ou métamorphose ? », Terrestres, 7 novembre 2025.[↩]

- N. Fraser, « Progressive Neoliberalism versus Reactionary Populism: A Hobson’s Choice », dans Heinrich Geiselberger (dir.), The Great Regression, Cambridge, Polity, 2017.[↩]

- W. Brown, « Le cauchemar américain : le néoconservatisme, le néolibéralisme et la dé-démocratisation des États-Unis », Raisons politiques, 28/4, p. 67-89, 2007 ; M. Cooper, Family Values. Between Neoliberalism and the New Social Conservatism, New York, Zone Books, 2017.[↩]

- L. H. Rockwell, « The Case for Paleo-Libertarianism », Liberty, n° 3, (January 1990), p. 34-38.[↩]

- À partir en particulier d’une figure comme Peter Brimelow, auteur de l’ouvrage Alien Nation paru en 1995 : P. Brimelow, Alien Nation. Common Sense about America’s Immigration Disastern New York, Random House, 1995.[↩]

- À partir de l’ouvrage de Charles Murray et Richard Herrnstein, The Bell Curve en 1994 : R. J. Herrnstein, C. Murray, The Bell Curve. Intelligence and Class Structure in American Life, New York, Free Press, 1994.[↩]

- W. Robertson, The Ethnostate, Cape Canaveral, FL : Howard Allen, 1993.[↩]

- M. Harris, Palo Alto : A History of California, Capitalism, and the World, New York, Little Brown, 2023. Sur la Silicon Valley et l’Université Stanford comme terreau de l’extrême droite contemporaine, voir aussi S. Laurent, La Contre-révolution californienne, Paris, Seuil, 2025.[↩]

- P. Dardot, H. Guéguen, C. Laval et P. Sauvêtre, Le choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme, Montréal, Lux, 2021.[↩]

- A. Toscano, Le fascisme tardif. Généalogie des extrêmes droites contemporaines, trad. de l’anglais par A. Savona, Bordeaux, La Tempête, 2025. Concernant cette question, voir aussi N. Klein, A. Taylor, « La montée du fascisme de la fin des temps », Terrestres, juillet 2025.[↩]

- H. Marcuse, Contre-révolution et révoltes, trad. de l’anglais par D. Coste, Paris, Seuil, 1973.[↩]