À propos du livre d’Arnaud Orain Le monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle), paru aux éditions Flammarion en 2025.

Le néolibéralisme s’est-il achevé en 2010 comme le soutient l’économiste et historien Arnaud Orain ? Au-delà des spectaculaires droits de douane qui ont marqué les débuts du second mandat de D. Trump, certaines transformations structurelles de l’économie et des rapports de force internationaux incitent l’auteur à y voir une nouvelle ère économique qui prend son sens dans l’histoire longue du capitalisme.

Arnaud Orain a une double formation d’économiste et d’historien ; il nous a habitué à des travaux érudits et percutants dans lesquels il mobilise les savoirs économiques de l’époque moderne dans un cadre problématique qui touche de près aux enjeux de notre époque. C’est le cas en particulier de son livre « Les savoir perdus de l’économie », consacré aux approches économiques et agronomiques du XVIIe et XVIIIe siècle qui prônaient une démarche totalement différente de celle, par exemple, des physiocrates et de Smith, mais qui ont pourtant été marginalisées, puis oubliées par la suite1.

Un argument de poids traverse son nouvel ouvrage : le néolibéralisme est terminé, et ce retournement s’inscrit dans un mouvement de balancier qui anime le capitalisme depuis son origine au XVIe siècle. L’auteur trace une histoire du capitalisme qui rompt avec les périodisations conventionnelles, comme celles de la régulation et du libéralisme, ou du capitalisme classique, du capitalisme encastré (keynésien) et du néolibéralisme. Selon lui, deux régimes se succèdent : un régime « libéral » et un régime « de la finitude ». Le premier s’est imposé de 1815 à 1880, puis à partir de 1945. Le second domine du XVIe au XVIIIe siècle, de 1880 à 1945, et domine à nouveau à partir de 2010. Le capitalisme de la finitude est défini comme « une vaste entreprise navale et territoriale de monopolisation d’actifs – terres, mines, zones maritimes, personnes esclavagisées, données numériques… – menées par des États-nations et des compagnies privées afin de générer un revenu rentier hors du principe concurrentiel » (p. 8).

Ce capitalisme se caractérise par trois éléments principaux : la fermeture et la privatisation des mers, le monopole et l’évacuation de la concurrence, ainsi que la constitution d’empires (formels ou informels). Le capitalisme de la finitude repose sur l’idée que les ressources sont limitées, à l’inverse du capitalisme libéral qui met plutôt l’accent sur l’expansion économique. À chaque fois que le capitalisme de la finitude s’impose, conclut l’auteur, « il y a surtout un prétendu problème à régler : de décadence ou de comparaison relative entre États ou “civilisations”, de maintien d’une domination ou d’un niveau de vie, de transition énergétique à effectuer. À chaque fois, c’est la frontière du capitalisme qui se déplace et qui s’approfondit » (p. 15).

L’ouvrage affiche alors trois ambitions : dépasser l’opposition classique entre libéralisme et régulation ; produire une nouvelle lecture de la « modernité occidentale » en dehors des interprétations marxistes et libérales ; brouiller la frontière entre histoire économique et sociale d’une part, et histoire intellectuelle d’autre part.

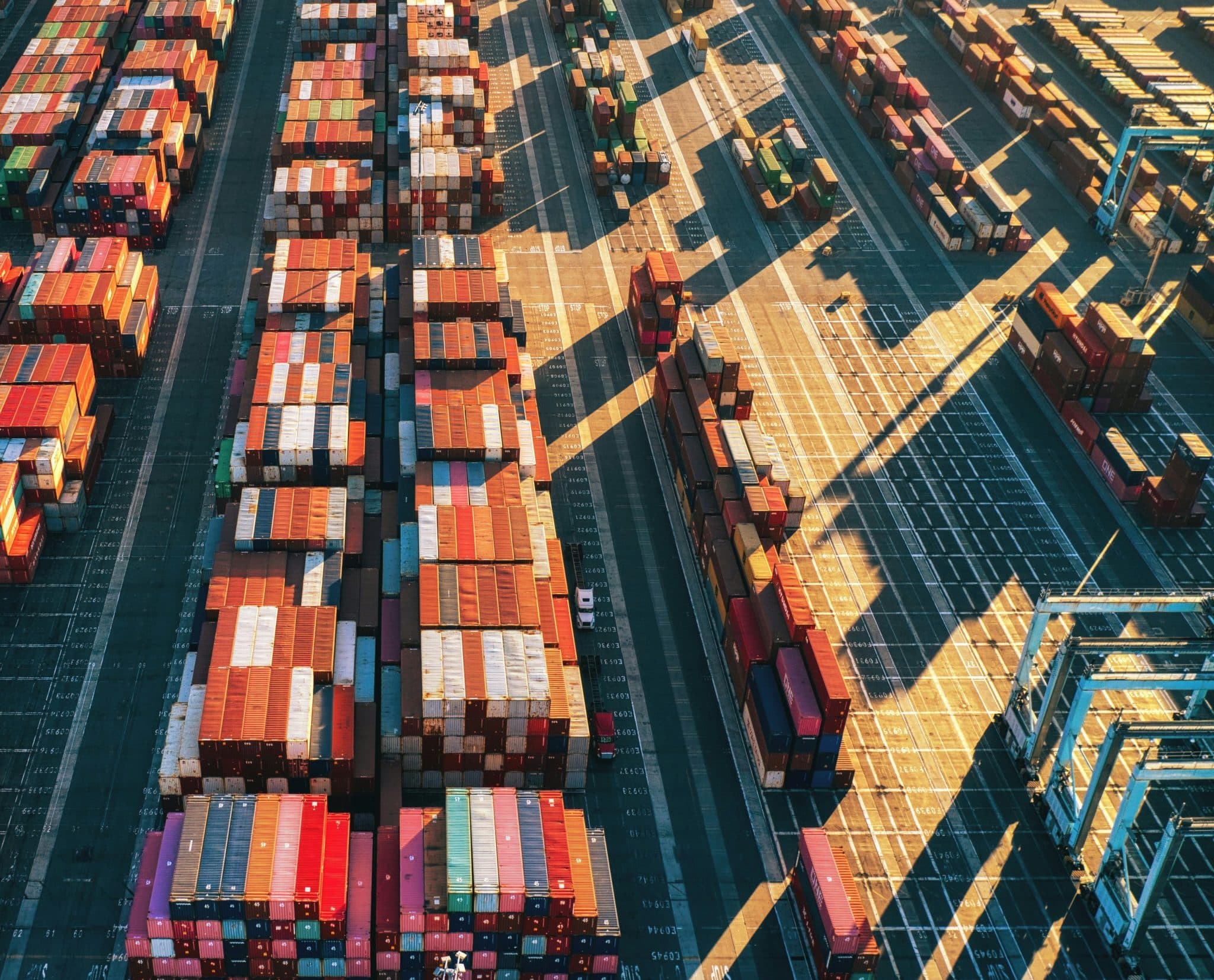

Le premier chapitre, « La fermeture des océans », discute des tentatives de contrôle et de fermeture des mers au fil des siècles. Son argument est que, en principe, le droit de la mer exige un libre accès, mais que celui-ci est vite restreint, surtout lorsque la domination mondiale est exercée par un seul pays (l’Angleterre aux XVIIIe et XIXe siècles, les États-Unis au siècle suivant). Ce dernier peut alors suspendre à sa guise la liberté des mers et des océans. Pire, cette fermeture est actée au nom de la liberté. C’est encore le cas en 1982, lorsque les États-Unis ne ratifient pas la convention de liberté maritime, invoquant la nécessité de contrer les « pirates » houthis en mer Rouge.

Le capitalisme de la finitude repose sur l’idée que les ressources sont limitées, à l’inverse du capitalisme libéral qui met plutôt l’accent sur l’expansion économique.

Selon l’auteur, cette approche remonte au XVIIe siècle, et plus particulièrement à Hugo Grotius (1583-1645), auteur d’un traité sur le droit de la mer considéré comme fondateur de ce domaine (Mare Liberum, « De la liberté des mers », 1609). En réalité, Grotius visait à élaborer une arme juridique pour soutenir l’expansion de la Compagnie hollandaise des Indes dans l’océan Indien, au détriment des puissances rivales, telles que les Portugais et les Espagnols. Une mer libre est en vérité une mer occupée et placée sous la tutelle de la puissance dominante. L’identification des routes maritimes est celle des « zones d’impérialité » comme les définit Orain, c’est-à-dire des accords entre les puissances dominantes. Cette même logique est à l’œuvre dans les délimitations des eaux territoriales en vue du partage des stocks halieutiques. Les consensus établis sont constamment remis en question, notamment pendant les périodes de capitalisme de la finitude. Inspirée par la théorie dite de « la tragédie des communs », des Zones économiques exclusives (ZEE) sont identifiées avec la Convention des Nations Unies de 1982, entrée en vigueur en 1994. Ces zones sont initialement réclamées par les pays en voie de développement. Cependant, cet instrument a rapidement été approprié par les puissances dominantes. Au nom de la rareté, l’exclusion de certains pavillons des eaux internationales est décrétée. Pire, l’UE s’en sert pour négocier des droits d’accès pour ses pêcheurs aux eaux poissonneuses d’Afrique et du Pacifique afin que l’argent reçu par les pays de ces régions serve à acheter des bateaux aux chantiers européens (p. 70).

Selon cette perspective (chapitre 2), il n’y a pas de différence véritable entre la marine militaire et la marine marchande, entre le contrôle armé et la pêche, notamment pendant les périodes du capitalisme de la finitude. Il n’y a pas lieu d’opposer la guerre au commerce : les deux vont de pair. À partir de là, le chapitre 3, « La concurrence, ennemie du capitalisme » montre comment, contrairement aux innombrables théories économiques et à certaines proclamations politiques, le capitalisme de la finitude n’apprécie guère la concurrence, mais considère la fermeture des frontières et les monopoles comme une source de puissance. Cette forme de capitalisme s’oppose ainsi au capitalisme libéral et néolibéral, qui insiste plutôt sur les bienfaits de la libre concurrence pour le consommateur et pour l’économie dans son ensemble.

Il n’y a pas lieu d’opposer la guerre au commerce : les deux vont de pair.

Orain met en balance la pensée de David Ricardo, partisan du libre-échange et théoricien du commerce international, avec celle de Gustav Schmöller, qui, à la fin du XIXe siècle, théorise les bienfaits du protectionnisme, voire des monopoles. Le premier démontre que le libre-échange est profitable à tous les participants, à condition que chacun se spécialise dans le secteur où il excelle. Le second conteste cette conclusion et estime que les pays les moins avancés n’ont rien à gagner à pratiquer le libre-échange avec les pays les plus industrialisés. Il vise par là à protéger la croissance allemande face à la puissance britannique. Orain partage les critiques adressées à la théorie de Ricardo, mais considère également que les pays les plus avancés, tels que l’Allemagne, bafouent la théorie du libre-échange, surtout lorsque des pays comme la Chine entendent l’appliquer à leur tour aux exportations allemandes. Il conclut en rappelant la destruction massive d’emplois en Occident comme ailleurs, due au libre-échange globalisé du tournant du millénaire. Face à ces transformations, voilà que les pays avancés n’hésitent plus à invoquer la protection de leurs propres monopoles, voire à encourager des alliances pour faire face à la « concurrence déloyale » des pays émergents.

➤ Lire aussi | Quand le capitalisme fait sécession・Haud Guéguen (2024)

Le chapitre 4, « Le capitalisme contre le marché » détaille les grands instruments utilisés pour échapper au capitalisme libéral. Il montre que, pendant les époques du capitalisme de la finitude, les échanges s’orientent entre pays « amis » au détriment des autres, tandis que les monopoles de droit et de fait, tout comme les cartels et les ententes, limitent fortement le jeu de la concurrence. Pendant la seconde moitié du XXe siècle, le GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), puis l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à partir de 1995, visent à contrer ces tendances. À l’heure actuelle, des pays comme les États-Unis ont changé de cap et s’opposent au libre-échange et à l’OMC. Des accords régionaux sont conclus. Ces orientations ont des précédents au XVIIe siècle et au tournant du XIXe et du XXe siècle.

À partir de là, le chapitre 5 se tourne vers les conditions institutionnelles du capitalisme de la finitude, à savoir « la souveraineté des marchands ». La firme souveraine s’approprie certaines fonctions régaliennes de l’État (p. 223). Les compagnies-États étaient présentes au XVIIe et XVIIIe siècle ; les réseaux d’entrepôts et de stockage permettaient de contrôler les flux de marchandises. Ces entreprises semblent revenir de nos jours avec les GAFAM (Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Dans ce contexte, le capitalisme financier s’accompagne d’une nouvelle version du capitalisme commercial, axée sur la logistique, qui parvient à imposer des logiques néocoloniales aux pays du Sud. Nous assistons actuellement à l’éclatement de la souveraineté, partagée entre les États et ces entreprises géantes.

Le chapitre 6 est consacré à « l’éternel retour des empires de ressources ». Orain oppose le capitalisme de la finitude, qui s’empare matériellement des territoires, au capitalisme libéral, qui s’ancre plutôt dans des empires informels. C’est notamment le cas des « surfaces fantômes » en Amérique, qui ont soutenu la croissance européenne, surtout anglaise, au XIXe siècle. En revanche, le capitalisme de la finitude s’exprime pleinement avec le colonialisme des XVIIe et XVIIIe siècles, puis à nouveau avec l’impérialisme en Afrique à la fin du XIXe siècle, les invasions hitlériennes et, de nos jours, avec l’accaparement globalisé des terres. La conclusion évoque une « économie des quatre éléments » (l’air, l’eau, la terre et le feu), tous soumis à l’épuisement et à l’accaparement sous le régime du capitalisme de la finitude.

Orain oppose le capitalisme de la finitude, qui s’empare matériellement des territoires, au capitalisme libéral, qui s’ancre plutôt dans des empires informels.

Il s’agit là d’un essai à la fois érudit et provocateur, qui incite à repenser le présent par l’investigation historique. L’auteur fait partie des rares personnes capables de mobiliser à la fois un savoir historique et des connaissances économiques poussées.

Cet ouvrage incite donc à examiner de près et à discuter tant son appareil réflexif et théorique que son argumentaire empirique. Il ne s’agit pas tant de critiquer que de s’en inspirer pour intégrer d’autres éléments de l’histoire du capitalisme qui sont moins présents dans l’ouvrage. Prenons l’exemple d’un fil rouge qui traverse le livre : les relations et l’alternance entre régulation et libre-marché. Orain entend dépasser l’analyse des différentes phases du capitalisme en termes de libéralisme vs régulationnisme. L’auteur lui-même reconnaît dès l’introduction que l’État est absent de ses réflexions. Ce qui est pour le moins singulier : une alternance de finitude et d’optimisme, sans aucun rôle de l’État ?

Le problème est que si nous ajoutons ce dernier, nous aurons du mal à confirmer et opposer les périodes telles qu’elles sont identifiées par Orain. Ainsi, en parlant du contrôle des mers au XVIIe siècle, il suggère que la mainmise du capitalisme de la finitude exige l’élimination de la piraterie par l’État. Or, les autorités et les normes qualifient les mêmes acteurs tantôt de corsaires (légitimes), tantôt de pirates (illégitimes), en fonction des politiques internationales. Autrement dit, l’État intervient non seulement pour réprimer, mais aussi pour légitimer ces pratiques. La monarchie française, tout comme l’Angleterre, le Portugal et l’Espagne, arment bel et bien les pirates, en les qualifiant de « corsaires », tout en se réservant le droit de les réprimer et de les qualifier de « pirates » en cas d’accord entre puissances2.

De même, le libéralisme du XIXe siècle est à nuancer. Pas seulement parce que le protectionnisme domine entre 1815 et 1848, mais aussi, et surtout, en raison du contrôle, voire de l’interdiction des syndicats (en France, comme en Angleterre et ailleurs), des bourses de commerce et des bourses valeurs, des marchés alimentaires (trois institutions libéralisées seulement pendant les années 1880, partout en Occident)3, sans oublier les restrictions à la libre mobilité des travailleurs (réglementation des poor house, des lois contre les pauvres)…4 L’autorégulation n’en est pas une, et il ne faut pas se limiter aux tarifs douaniers pour opposer le capitalisme de la finitude au capitalisme libéral (comme l’évoque d’ailleurs l’auteur lui-même dès l’introduction). Inversement, la période qui s’ouvre en 1880 et qui marquerait le passage au capitalisme de la finitude est certes marquée par un court retour au protectionnisme et par l’occupation de l’Afrique, mais aussi par la libéralisation sauvage des Bourses5 et par l’essor du premier État social, deux phénomènes peu compatibles avec le capitalisme prédateur.

En réalité, la différence entre les époques « libérales » et régulationnistes – ou du capitalisme de la finitude comme les qualifie Orain – est plutôt à chercher dans leur impact sur les structures sociales.

Il serait peut-être plus judicieux de partir du postulat que le capitalisme est toujours régulé : même au XIXe siècle, la concurrence et les marchés ne sont pas « naturels » mais institutionnellement construits. En réalité, la différence entre les époques « libérales » et régulationnistes, ou du capitalisme de la finitude comme les qualifie Orain, est plutôt à chercher dans leur impact sur les structures sociales. Cependant, comme l’État, les inégalités aussi demeurent à l’arrière-plan de cet ouvrage, alors que les deux régimes évoqués ont un impact immense sur elles, tant à l’intérieur de chaque pays qu’entre les pays. Les travaux de Thomas Piketty et de beaucoup d’autres le montrent clairement. Ainsi, la régulation des Trente Glorieuses tend à réduire les inégalités entre les classes dans les pays avancés, mais accroît celles entre ces pays et les régions « en voie de développement », comme on les nommait à l’époque. Inversement, pendant les époques libérales et néolibérales (XIXe siècle, dernier quart du XXe siècle) les inégalités s’accroissent. Or, cette variable influence lourdement les orientations des États et des principaux acteurs sociaux.

➤ Lire aussi | La violence (à l’ère) du néolibéralisme・Robin Mercier (2018)

De même, peut-on affirmer que le libéralisme du XIXe siècle s’opposait aux rentiers comme le rappelle l’auteur ? C’est certainement la position de Ricardo, souvent cité, c’était aussi l’image que beaucoup d’auteurs de l’époque avançaient, image reprise par de nombreux historiens jusqu’à nos jours. Cependant, nous savons désormais que ces théories et programmes politiques ne correspondent pas tout à fait à la réalité et que le XIXe siècle libéral était moins celui du succès des capitalistes contre les rentiers, comme le soutenait une historiographie très ancienne, que celui de l’association entre ces deux groupes. Le capitalisme aristocratique dominait en France, en Russie, en Angleterre et en Allemagne, comme Arno Mayer l’a bien montré6. Au contraire, la crise des rentiers commence précisément pendant les années 1880 (comme l’a bien montré Piketty) – période qui serait marquée selon Orain par le retour du capitalisme de la finitude – et se poursuit pendant la Première Guerre mondiale et dans l’entre-deux-guerres7. Autrement dit, le capitalisme de la finitude de cette époque, contrairement à l’actuel, s’accompagne de la décadence des rentiers et non de leur affirmation. Il est donc difficile de rapprocher ces deux époques sous une seule et même étiquette à partir de certaines variables et en en oubliant d’autres tout aussi significatives.

La violence et l’accaparement des terres accompagnent donc aussi le capitalisme libéral, et ce n’est pas une spécificité du capitalisme de la finitude.

Examinons à présent un sujet central : le rôle de la terre. Selon Orain, la terre, à l’instar des rentiers, joue un rôle central dans le capitalisme de la finitude. Le colonialisme des XVIIe et XVIIIe siècles, celui de la fin du XIXe siècle et, bien entendu, l’accaparement des terres de nos jours en sont la preuve. Le problème est que, même pendant les époques libérales, comme au XIXe siècle, cette recherche de terres est centrale (et avec elle, l’importance des rentiers, déjà mentionnée). Dans quel sens ? Certes, les « hectares fantômes »8, c’est-à-dire les terres d’outre-Atlantique, ont soutenu le capitalisme britannique. Cependant, qualifier ce contrôle « d’informel » revient à adopter une position eurocentrique fondée sur l’État-nation. En effet, c’est durant cette période libérale que les Amérindiens ont été massacrés et privés de leurs terres aux États-Unis et au Canada, tout comme les Aborigènes en Australie et les nomades présumés en Asie centrale et en Sibérie par les Russes. Ces massacres et accaparement de terres devraient-ils être ignorés simplement parce que ces populations n’avaient pas de « véritables droits de propriété » ? Peut-on qualifier « d’informel » cet accaparement extrêmement violent ?9

La violence et l’accaparement des terres accompagnent donc aussi le capitalisme libéral, et ce n’est pas une spécificité du capitalisme de la finitude. Cette conclusion pourrait être généralisée, ce qui inciterait à se demander si l’argument des ressources limitées est finalement spécifique au capitalisme de la finitude. Le cas, à peine évoqué, des terres accaparées pendant l’époque libérale du XIXe siècle témoigne contre cette thèse. Il en va de même avec le succès fulgurant de l’argument néomalthusien au XIXe siècle, puis à nouveau dans les années 1960 et 1970, en pleine période keynésienne, avec « la bombe P »10. Cette complexité est à prendre en compte. Pendant toutes ces époques, à ceux qui mettent en avant le progrès et la croissance illimitée s’opposent ceux qui parlent de finitude et qui légitiment des politiques dans ce sens. Autrement dit, en pleine période libérale, une série d’acteurs et d’auteurs défendaient des politiques malthusiennes et néomalthusiennes, ainsi que l’accaparement des terres : cette complexité relativise donc le partage proposé par Orain.

Au final, on peut bien opposer deux phases, mais comment le faire sans qualifier le premier terme, le plus important : le capitalisme lui-même ? Est-ce limité au monopole et à la finance, comme le suggère Braudel, qui reprenait Schmöller, parrain du capitalisme de la finitude selon Orain ? Et du coup, quoi faire de Braudel dans l’approche d’Orain ? Faut-il ajouter le travail salarié, qui n’est pas indispensable au capitalisme qui s’accommode bien de l’esclavage et du travail forcé ? Et qu’en est-il de la propriété privée, si différente dans ses définitions et ses pratiques à l’intérieur même des pays capitalistes et suivant les époques ? Selon les réponses apportées, les phases du capitalisme ne seront pas les mêmes.

Appréhender le capitalisme par le biais de pendules, de phases ou de cycles est une construction théorique qui correspond peu aux réalités historiques.

Pourquoi est-ce important ? Parce que l’interprétation historique du capitalisme influence notre compréhension de la période actuelle. C’est peut-être là l’origine du décalage entre le modèle d’Orain et les réalités historiques. Comme il est d’usage chez les historiens contemporains, Orain part de questions actuelles pour interroger l’histoire et relire le passé. L’impression qui se dégage de l’interprétation qu’il avance est que certaines caractéristiques du capitalisme actuel sont projetées sur des époques révolues. En effet, le passé peut être interrogé par analogie ou par différence. Avec son schéma du pendule, Orain privilégie la première approche et constate de fortes similitudes entre des époques éloignées. À partir de là, des citations du XVIIe siècle seraient tout à fait pertinentes de nos jours (p. 178), et la période que connaît le mieux l’auteur, le XVIIe-XVIIIe siècle, serait considérée comme étant tout à fait d’actualité. Cette approche présentiste est extrêmement répandue chez les historiens, mais elle efface par là même les spécificités dans le temps et dans l’espace. Nous risquons d’être victimes d’un certain déterminisme historique, et avec lui, nous perdons de vue les choix et les bifurcations historiques, qui sont tout de même importants, tout comme les choix encore possibles de nos jours, qui, espérons-le, iront au-delà du simple retour du pendule au capitalisme libéral après l’ère de Trump.

Ainsi, les significations de variables telles que les rentiers, les marchés et les monopoles, l’accaparement des terres et des mers, ou encore la force militaire, n’ont pas du tout été les mêmes au XVIIe siècle (capitalisme à peine émergeant et pré-industriel), au tournant du XIXe et du XXe siècle (impérialisme, conflits entre anciennes et nouvelles puissances, internationalisation de l’économie), et de nos jours (économies globalisées, capitalisme post-industriel). Ce qui ne signifie pas que le capitalisme est immuable dans le temps et dans l’espace, mais seulement que l’appréhender par le biais de pendules, de phases ou de cycles (approche qui a de très illustres prédécesseurs, de Marx, à Juglar, à Schumpeter !) est une construction théorique qui correspond peu aux réalités historiques.

Il serait tout aussi raisonnable d’identifier des phases du capitalisme, avec des continuités et des ruptures par rapport aux périodes précédentes. En particulier, la période qui s’ouvre avec les années 1970 se distingue par la remise en discussion de l’État social, la fin de la décolonisation, la chute de l’URSS et la globalisation extrême. Cette période ne marque pas la fin de l’État, mais plutôt son usage au profit des groupes les plus puissants, avec des liens étroits avec les lobbies. Le retour des rentiers ne commence pas ces dernières années, mais dès les années 1990. Les spéculations financières et foncières massives datent aussi de cette époque et se poursuivent. Plutôt que de passer d’un capitalisme libéral à un capitalisme de la finitude, on assiste à un changement de cap de la part de certaines puissances occidentales, des États-Unis à l’Europe.

Ce changement ne s’oppose pas à la globalisation en tant que telle, mais uniquement à celle qui ne serait plus dominée par eux-mêmes. D’où la reprise d’un vieil adage français : « Sire, libérez-nous des contraintes (corporations, syndicats, surtout des travailleurs) et protégez-nous beaucoup de la concurrence étrangère. » Le problème est que, contrairement aux époques précédentes (qu’Orain qualifierait justement de « capitalisme de la finitude »), où cette ambiguïté était déjà présente, de nos jours, l’invocation du « manque de ressources » a lieu dans un cadre où la concurrence ne s’exerce plus seulement entre des puissances occidentales, mais doit également prendre en compte de nouvelles puissances (les BRICS, en particulier). Ce qui change fondamentalement la donne, ainsi que le contexte et la raison d’être du capitalisme de la finitude. Ces réflexions ne sauraient se mener sans tenir compte de l’ouvrage incontournable d’Arnaud Orain.

Image d’accueil : Photo de Yousef Espanioly sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci ❤️ !

Notes

- Arnaud Orain, Les savoirs perdus de l’économie. Contribution à l’équilibre du vivant, Paris, Gallimard, 2023.[↩]

- Gilbert Buti et Philippe Hrodej (éds.), Histoire des pirates et des corsaires. De l’antiquité à nos jours, Paris, CNRS éditions, 2016.[↩]

- Alessandro Stanziani, Rules of Exchange. French Capitalism in Comparative Perspective, 18th -20th centuries, Cambridge, Cambridge University Press. Dictionnaire historique de l’économie-droit, XVIIIe-XXIe siècle, Paris, LGDJ, 2007.[↩]

- Parmi les titres extrêmement nombreux : Robert J. Steinfeld, Coercion, Contract, and Free Labor in the Nineteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 ; Simon Deakin et Frank Wilkinson, The Law of the Labor Market. Industrialization, Employment, and Legal Evolution, Oxford, Oxford University Press, 2005 ; Douglas Hay et Paul Craven (eds), Masters, Servants and Magistrates in Britain and the Empire, 1562-1955, Chapel Hill (N. C.), The University Of North Carolina Press, 2004. Alessandro Stanziani, Les métamorphoses du travail forcé, Paris, Presses de Sciences-Po, 2018.[↩]

- Stanziani, Rules of Exchange, op. cit.[↩]

- Arno Mayer, La persistance de l’ancien régime, de 1848 à la Grande Guerre, Paris, Flammarion, 1983.[↩]

- Thomas Piketty, Le capitalisme au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2014.[↩]

- La notion d’hectare fantôme, popularisée par l’historien Kenneth Pomeranz, désigne la possibilité pour un pays de surmonter les limites écologiques de son territoire en s’approvisionnant en ressources extraites sur les territoires de ses colonies et de ses partenaires commerciaux. Voir Kenneth Pomeranz, Une grande divergence, Paris, Albin Michel, 2010 (original US, 2000).[↩]

- Alessandro Stanziani, Les guerres du blé, Paris, La découverte, 2024.[↩]

- Paul et Anne Ehrlich, La bombe P, Paris, J’ai lu, 1973 (original US 1968).[↩]