Ce texte a initialement été publié dans le numéro 12 de la revue Z, qui l’a aimablement mis à notre disposition. Il s’agit ici d’une version légèrement remaniée par l’auteur.

« Nous sommes la semence de la Terre

La vie en perpétuel devenir. »

Octavia E. Butler, La Parabole du semeur

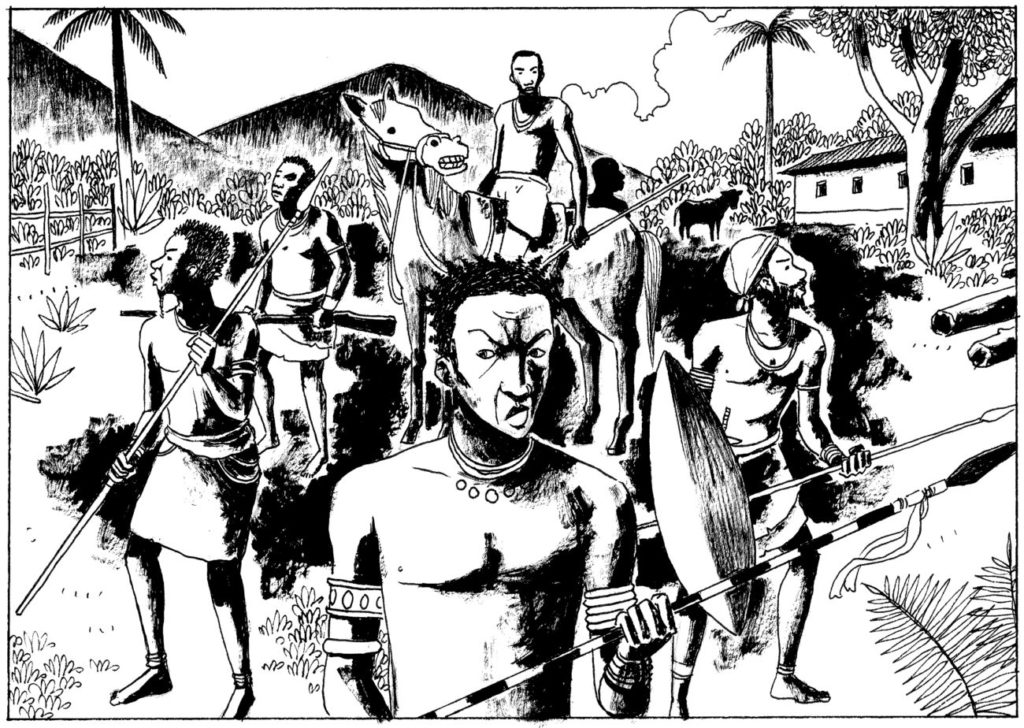

« À São Tomé, les esclaves se révoltent, se réfugient dans les montagnes d’où ils opèrent de véritables raids sur les plantations quelques années après la mise en place de ce régime de culture1. ». Nous sommes en 1555, au large des côtes africaines, dans un des nombreux archipels portugais de l’océan Atlantique, lors d’une des premières insurrections marronnes d’envergure. Le marronnage sera désormais indissociable du système proto-industriel de la plantation dont l’île de Sao Tomé fut le principal laboratoire africain avant son transfert et son perfectionnement au Brésil. Tout comme l’esclavage colonial, le marronnage commence sur les terres africaines : il est d’emblée transatlantique. Mais c’est bien sûr dans les Amériques – devenues le cœur du système esclavagiste – que cette forme de vie et de résistance connaîtra son plus grand essor, jusqu’à devenir la matrice de véritables sociétés marronnes.

Le marronnage – le phénomène général de la fuite des esclaves – peut être occasionnel ou définitif, individuel ou collectif, discret ou violent ; il peut alimenter un banditisme (cow-boys noirs du Far West, cangaceiros du Brésil, pirates noirs des Caraïbes, etc.) ou accélérer une révolution (Haïti, Cuba) ; il peut recourir à l’anonymat des villes ou à l’ombre des forêts. Inutile donc de chercher une définition précise car, profondément polyphonique, la notion de « marronnage »2 renvoie à une multitude d’expériences sociales et politiques, se déployant sur près de quatre siècles, sur des territoires aussi vastes et variés que ceux des Amériques ou des archipels de l’océan Indien. L’essentiel est de comprendre que sur l’ensemble de ces territoires, la mémoire des neg mawons (Antilles francophones), des quilombolas (Brésil), des palenqueros (Amérique latine) continue à irriguer les luttes contemporaines à travers des pratiques culturelles (maloya, capoeira, cultes « afro-diasporiques », etc.) qui, parce qu’elles réactivent la vision des vaincu.es ‒ leur version de l’histoire et donc de la « réalité » ‒, subvertissent l’ordre dominant. Si, dans mon travail, je privilégie la « sécession marronne » ‒ et par « sécession » j’entends ici le retranchement sylvestre de subalternes, quels qu’ils soient, sous la forme de communautés furtives ‒, c’est parce que le marronnage y apparaît pleinement comme matrice de formes de vie inouïes.

Situées dans des zones tropicales, les plantations sont souvent entourées de bois denses et inextricables, de marais et mangroves labyrinthiques, de mornes (collines) escarpés à la végétation touffue, de caatingas [arbrisseaux épineux, ndlr] arides et agressives ; et toutes ces étendues hostiles – à la pénétration de la ci-vi-li-sa-tion – constituent autant d’espaces de disparition. La « Forêt » ‒ l’ensemble des lignes et éléments qui recouvrent l’homme d’un treillis végétal ‒ offre donc aux marrons un refuge, une citadelle, un lieu de vie privilégié.

La racine latine de « forêt », « foras » (« en dehors »), nous indique que les espaces sylvestres ont toujours constitué un « dehors » pour la « civilisation » : le dehors de la « sauvagerie »3 ‒ de la « zone de non-droit », dirait-on aujourd’hui. Si l’on veut riposter à l’offensive globalisée des conquistadores sans visage (les multinationales de l’extractivisme, de la marchandisation du vivant, etc.), il nous faut, sous la conduite des chamans, des n’ganga, des fundi madjini et autres maîtres de l’invisible, redécouvrir dans la forêt notre propre puissance : celle du vivant qui s’y manifeste, mais aussi de communautés et de peuples qui se dressent dans leurs replis forestiers (marrons et Amérindiens des Amériques, zapatistes, ZAD, « jungle » de Calais, etc.).

« Babylon system is the vampire »

« L’expression “pays en dehors”, par laquelle on désigne le monde rural haïtien, exprime une exclusion séculaire. Toute la paysannerie, la majorité de la population haïtienne, s’est organisée en poche de résistance face à un État vampire ; elle s’est donc organisée avec sa religion, sa culture, son mode de vie propre. […] La société est marronne car depuis sa constitution l’État haïtien incarne la nouvelle figure du maître. »4 Il serait bien trop long de revenir sur le détail et les enjeux de la Révolution haïtienne qui donne naissance en 1804 à la première république noire. Certes, elle est dans son principe anti-esclavagiste, mais la réalité est plus complexe car, dès le départ, les leaders officiels de cette insurrection ont tendance pour toute une série de raisons à reproduire le modèle qu’ils étaient censés abattre. La Révolution haïtienne ne renverse le système esclavagiste que pour inaugurer une république noire qui se comportera vis-à-vis de sa propre population comme un État colonial : les « grandons » (grands propriétaires terriens) et l’armée constitueront pour la masse des cultivateurs et cultivatrices « bossales » (« né.es en Afrique ») autant de forces d’occupation et d’exploitation. Il est nécessaire de préciser qu’au moment de la Révolution, les deux tiers de la population de l’île sont des « nègres bossales » perçu.es par les « libres de couleur » (les « créoles » nés sur place) comme des « sauvages africain.es ». Or la nouvelle élite créole qui prend les rênes du pouvoir, après l’indépendance, n’aspire qu’à reproduire la « civilisation », le mode de vie et de développement occidental.

Un des intérêts de cette territorialité paradoxale du « pays en dehors », c’est de rappeler que le marronnage est un type de résistance qui peut être activé et se penser au-delà même du contexte esclavagiste. La sécession marronne est la première forme d’anarchisme afro-diasporique : elle déjoue autant les prises du capital que celles de l’État.

« Le grand man (chef) ne possède à peu près aucun pouvoir temporel. (…) Pour tout ce qui concerne la vie matérielle, chacun a le droit absolu, on pourrait même dire le devoir, d’agir comme bon lui semble, dans la mesure où il ne lèse personne. (…) On ne pratiquait chez eux aucune forme de commerce, cette activité étant manifestement liée pour eux à l’idée d’exploitation d’autrui. »5 Comme le souligne Jean Hurault, les Bonis (un des peuples bushinengués de Guyane) ont mis au point une série de mécanismes prévenant l’accumulation du pouvoir et de la richesse. Il s’agit pour la communauté marronne de conjurer le risque de la formation en son sein d’un pouvoir séparée d’elle-même : la domination d’un appareil étatique6. L’expérience du marronnage a modelé l’ensemble de la culture bushinenguée, ce qui explique les interdits pesant traditionnellement sur le commerce ou l’emploi d’autrui (ce n’est plus le cas à présent) et le caractère sacré, comme dans le rastafarisme, de l’autonomie de la personne.

Quand en 1940, en Jamaïque, au sommet d’une montagne boisée, Leonard Percival Howell fonde la première communauté rastafarie qu’il baptise « le Pinnacle »7, il reprend en fait le geste des « maroons » (Noir.es marron.nes jamaïcain.es). À travers la recherche d’une autosuffisance alimentaire et la mise en commun des terres et des moyens de production, Howell rejoue la quête marronne d’un « dehors » de la société coloniale. « Babylon system is the vampire », nous rappelle Bob Marley. Dans la lecture marxiste, libertaire et panafricaniste de la Bible qu’opère le rastafarisme, Babylon figure tout système de prédation, d’exploitation, d’aliénation. L’esclavage colonial ne représentant qu’une des modalités du capitalisme et de l’État, Babylon se perpétue sous de nouvelles formes comme les multinationales, le consumérisme, le star-system, etc. Pourquoi cette référence au vampire ? Parce que ce que le vampire chasse, c’est l’homme. Or le système esclavagiste est un système de chasse à l’homme. Et le maître ‒ c’est-à-dire, selon Karl Marx, le « capital », dont le premier serviteur est l’État ‒ s’apparente au « vampire qui ne s’anime qu’en suçant le travail vivant, et sa vie est d’autant plus allègre qu’il en pompe davantage »8.

L’organisation rythmique du « coumbite » s’oppose à toutes les hiérarchies

Dans les mornes d’Haïti, c’est à travers le rythme que se transmet et se réinvente la tradition des sociétés de travail africaines, au fur et à mesure que les ancien.nes esclaves s’approprient des lopins de terre pour garantir une liberté conquise de haute lutte contre les troupes napoléoniennes, mais aussi, après la Révolution, contre les tentatives des nouvelles élites créoles de rétablir le régime disciplinaire des grandes plantations (instauration du travail forcé par le biais de lois criminalisant, comme en Occident, le « vagabondage »). Reprenant à leur compte les pratiques d’alliance développées au sein des communautés marronnes, ces groupements de paysans reposent sur des principes de réciprocité et d’égalité : on cultive la terre du prochain qui, à son tour, cultivera la vôtre. Le travail n’est pas payé mais échangé. Dans le cas de l’« escouade » haïtienne, huit cultivateurs travaillent ensemble toute l’année sur les terres respectives de chacun des membres ; chaque « compère » bénéficiant du travail de tous les autres un jour par semaine. C’est un système extrêmement égalitaire : celui qui commande l’escouade est le propriétaire du champ. La rotation des champs entraîne donc la rotation du « commandement ».

« ‒ Alignez ! criaient les chefs d’escouade.

Le Simidor [le maître tambour, ndlr] Antoine passait en travers de ses épaules la bandoulière du tambour. Bienaimé prenait sa place de commandement devant la rangée de ses hommes. Le Simidor préludait un bref battement, puis le rythme crépitait sous ses doigts. D’un élan unanime, ils levaient les houes haut en l’air. Un éclair de lumière en frappait le fer : ils brandissaient, une seconde, un arc de soleil.

La voix du Simidor montait rauque et forte :

‒ A tè…

D’un seul coup les houes s’abattaient avec un choc sourd, attaquant le pelage de la terre. (…) Les hommes avançaient en ligne. Ils sentaient dans leurs bras le chant d’Antoine, les pulsations précipitées du tambour comme un sang plus ardent. (…) Une circulation rythmique s’établissait entre le cœur battant du tambour et les mouvements des hommes : le rythme était comme un flux puissant qui les pénétrait jusqu’au profond de leurs artères et nourrissait leurs muscles d’une vigueur renouvelée. »

Gouverneurs de la rosée, Jacques Roumain, éd. Le Temps des cerises, 1944, p. 17-19.

En assurant la synchronie des gestes, la cadence régulière des efforts, l’alignement chorégraphique des corps, le rythme produit la communauté fraternelle des « compè » (« paysan.nes », « compères »). Cette tradition du travail dansé et chanté a pris dans le sud des États-Unis la forme des work songs, la matrice du blues. Travailler ensemble, c’est épouser une pulsation collective, vibrer à l’unisson, communier en un même chant. « Cette société refuse les structures sociales dès qu’elles peuvent déboucher sur des structures de pouvoir (…). Elle a trouvé dans le rythme l’outil idéal pour faire émerger des modes spontanés et immédiats d’organisation lui permettant de maîtriser aussi bien la production matérielle que le sacré. »9 Dans le monde rural haïtien, le rythme représente un principe d’organisation sociale à part entière qui, par le biais de pratiques telles que le coumbite (société de travail), s’oppose à toute hiérarchie.

Le vodou, une écologie politique

Aujourd’hui, le puissant hululement du lambi (conque marine) ‒ ancien signal de ralliement des marron.nes – résonne encore parfois, d’une vallée à l’autre, sur les pentes abruptes des montagnes d’Haïti. Avec la rhapsodie des chants de travail, la palpitation des tambours, le martèlement des houes, il fait du monde paysan un paysage musical et mystique. La nuit venue, les sociétés de l’« avant-jour » (sociétés de travail) se transforment parfois en confréries vodoues ; au labeur diurne succède alors la transe nocturne. Des coumbites aux cérémonies mystiques, c’est une même rythmique qui se propage, et avec elle une même cosmovision afro-diasporique : une conception du monde qui s’oppose, point par point, aux valeurs du système capitaliste (propriété privée, quête du profit, etc.). La dispersion aléatoire de l’habitat, la mobilité extrême des cultivateurs, le rapport cosmique à la terre, toute une série d’éléments font de la culture paysanne haïtienne une formidable riposte au système de la plantation. Loin de se réduire à des pratiques de « magie noire » ou à des superstitions, le vodou met en oeuvre une spiritualité (j’ai enlevé « religion » qui n’est pas approprié vu l’absence de dogmes, la plasticité des rituels, etc.) et un rapport au monde singulier, la matrice d’une agriculture cosmique : hériter d’un champ, c’est en effet hériter des lwas (esprits vodous) qui l’habitent, les seuls vrais possesseurs de la terre. Le vodou constitue une écologie politique, car il institue un rapport d’alliance entre les communautés qui cultivent et le milieu de vie dont elles ont le devoir de prendre soin, par le dialogue avec les plantes et les éléments.

Bien avant que les paroles d’écologie n’existent chez eux et qu’ils se mettent à en parler autant, elles étaient déjà en nous, sans que nous les nommions de la même manière. Depuis toujours, elles étaient pour les Chamanes des paroles venues des esprits pour défendre la forêt. (…) Dans la forêt, c’est nous, les êtres humains, qui sommes l’écologie. Mais ce sont tout autant que nous, les xapiri, le gibier, les arbres, les rivières, les poissons, le ciel, la pluie, le vent et le soleil ! C’est tout ce qui est venu à l’existence avec la forêt, loin des Blancs ; tout ce qui n’est pas encore entouré de clôtures

Davi Kopenawa et Bruce Albert, La chute du ciel, éd. Terre humaine, 2010

Comme le montre les paroles du chamane et leader amazonien Davi Kopenawa, pour les peuples autochtones et la plupart des communautés coutumières des Suds, l’écologie ne constitue pas un savoir théorique, un discours séparé des autres aspects de la vie. « Les paroles d’écologie (…) étaient déjà en nous » : l’écologie dans ce type de société est immanente, elle indissociable des gestes les plus anodins, ceux du jardinage, de la pêche, de la vannerie ; elle s’exprime même dans la façon de se déplacer en forêt ou de chanter à l’intention des plantes ou des esprits-animaux.

A Haïti, l’institution du « lakou » ou « demanbré » constitue l’une des expressions les plus puissantes de l’écologie marronne. Il s’agit d’une portion de terre familiale qu’on ne peut vendre, diviser, démembrer, transformer en propriété parce qu’elle est liée aux « lwa heritaj » – les ancêtres et divinités tutélaires de la famille. » L’ancrage de la famille paysanne dans une territorialité ancestrale constitue, à Haïti, le plus puissant outil d’auto-défense10 contre les processus d’enclosure, de privatisation, d’accaparement capitaliste des terres. L’écologie intégrée du vodou se manifeste également dans les luttes contemporaines de certains collectifs haïtiens visant à créer ou à réactiver des « forêts sacrées » : réarmer la « nature » en la réenchantant11…

« La nanm [âme, force cosmique, ndlr] des plantes est conçue de façon plus personnelle que celle des autres objets. Les “docteurs-feuilles” [guérisseurs, ndlr] profitent du moment où ils les croient engourdies par le sommeil pour s’en approcher et les cueillir tout doucement afin de ne pas effaroucher leur nanm. En les arrachant, ils murmurent : “Lève-toi, lève-toi, va guérir un malade. Je sais que tu dors, mais j’ai besoin de toi.” Ils ont soin de déposer au pied de la tige quelques sous qui représentent le salaire offert à l’âme pour l’effort qui lui sera demandé. (…) Le bûcheron qui s’apprête à abattre un arbre frappera le tronc du revers de sa hache afin d’avertir l’âme qui l’habite et lui donner le temps de s’en aller. (…) À côté de la “grande âme de la terre” (gâ nâm tè), chaque champ est animé par un esprit qui, agissant sur les plantes, en assure la fertilité. L’âme de la terre n’est pas immatérielle. Le cultivateur qui, en plein midi, travaille son champ peut sentir sa présence comme une brise sur son visage et voir son ombre se profiler derrière lui. »

Le Vaudou haïtien, Alfred Métraux, éd. Gallimard, 1977, p. 137.

Dans Gouverneurs de la rosée, en 1944, l’écrivain communiste haïtien Jacques Roumain met en lumière la portée utopique des sociétés de travail haïtiennes dont il rêva, un temps, de généraliser le modèle politique et social à l’ensemble de son pays : « Nous [les paysans, ndlr] ne savons pas encore que nous sommes une force, une seule force (…). Un jour, quand nous aurons compris cette vérité, nous nous lèverons d’un point à l’autre du pays et nous ferons l’assemblée générale des gouverneurs de la rosée, le grand coumbite des travailleurs de la terre pour défricher la misère et planter la vie nouvelle. »12Le « gouverneur de la rosée », c’est le « maître de l’arrosage » (« mèt lawouze »), celui qui est chargé dans la communauté paysanne de la distribution de l’eau et de la répartition entre les paysan.nes des travaux d’irrigation. Ce personnage incarne un idéal de justice, d’équité, de solidarité et de vie harmonieuse avec la nature. Parce qu’elle suppose une organisation autonome et égalitaire, à l’opposé du régime disciplinaire de la plantation, la rythmique mystique du coumbite aura contribué à la genèse d’une Haïti marronne : le « péyi an déyo » (« pays en dehors »).

La libération de l’esclave exige son « dé-chaînement »

Les « nègres » sont des « migrants nus », nous rappelle le penseur martiniquais Édouard Glissant : des hommes, des femmes, des enfants dénudés et réduits à la « vie nue » – strictement biologique – du ventre du bateau négrier. Pourtant, il semble que, dès l’embarquement, quelque chose d’inscrit dans les corps ait résisté à la mise à nu, au raturage de la mémoire, à la zombification, à toute cette sorcellerie esclavagiste qui s’acharne à transformer des humains en bétail de plantation. En effet, ce ne sont pas des corps nus que décrivent les documents de l’époque, mais des corps-hiéroglyphes, des corps parcourus de motifs indélébiles. Une description parmi d’autres : « Congo portant des marques du pays formant une croix sur chaque sein. » Ces scarifications sont les seules traces visibles que les déporté.es subsaharien.nes conservent de leur terre natale : une cartographie existentielle gravée à même la peau. Le corps scarifié est corps-mémoire : surface où se déploie l’écriture d’un peuple, le récit singulier d’une vie, la généalogie d’un clan. Dans les sillons, les crevasses, le relief accidenté de sa chair, le « nègre » trouvera toujours l’assurance de son humanité : d’où il vient et quelle est son histoire.

Mais à cette écriture à vif se juxtapose un marquage invisible, plus intime, opérant à la jonction de l’esprit et de la chair : le tatouage rythmique des corps afro-diasporiques. La mémoire du corps n’est pas statique, elle est motrice, dynamique, ne s’actualise que dans des gestes, des postures, dans toute une série de pratiques corporelles telles que la danse ou la musique. Les rythmes de l’Atlantique noir se confondent souvent avec la répétition même du mythe : son actualisation rituelle. Ce dont témoignent les cérémonies du candomblé, du vodou ou de la santeria où chaque « divinité a ses motifs joués par les tambours, répétés indéfiniment et qui constituent comme une sorte de leitmotiv wagnérien de cette mystique africaine » 13 Roger Bastide voit dans le rythme la source d’un véritable « mysticisme africain ». À cette mystique « afro » qui s’enracine dans les résonances du corps, il oppose la mystique chrétienne qui suppose, à l’inverse, l’extinction de ce dernier. À travers le tatouage rythmique de leurs corps, c’est donc toute une cosmovision que les migrant.es nu.es ont apportée avec eux dans la cale du négrier. Et les résistances noires se déploieront précisément à partir de la réactivation créatrice de cette mémoire, à partir de la pensée incarnée qu’est le rythme. La libération de l’esclave exige la réappropriation de son corps : son « dé-chaînement »…

Les métamorphoses de la transe

À l’origine, tout rythme est rythme d’une course : martèlement des pieds sur le sol, martèlement du cœur sous la poitrine, martèlement des mains sur la peau tendue. C’est d’abord au moyen du rythme que le « nègre » trace une ligne de fuite. Propulseur de rêves, le phrasé rythmique opère des distorsions à même les corps et l’espace-temps. Dans la transe, le possédé est le cheval des dieux. En terre d’esclavage, ce théâtre de l’invisible ne peut être que subversif : le temps d’une cérémonie, la condition d’esclave est suspendue, niée, renversée, « abolie ». Traversant le cycle des métamorphoses mystiques, le « nègre » passe ainsi de l’esclavage à l’épiphanie des dieux : « Le visage se métamorphose ; le corps tout entier devient le simulacre du dieu. »14 Or de quoi une divinité pourrait-elle avoir peur ? « Ce qu’ils firent en premier lieu, ce fut entrer dans les cœurs et les têtes de leurs fils, insufflant dans leurs gorges les cris de guerre de leurs ancêtres, les Ochossi les plus assourdissants, les Changô les plus irrésistibles, chacun ne ressentant ni peur ni douleur, tous combattant comme le vent qui fait ployer les herbes. »15 C’est ainsi que l’écrivain brésilien João Ubaldo Ribeiro décrit la montée en puissance des quilombolas, les marron.nes du Brésil.

La transe est une technique d’intensification des flux : le corps n’est plus collection d’organes mais onde vibratoire. La métamorphose advient à travers les pulsations rythmiques d’un érotisme sacré. Le corps possédé est corps carnavalesque, utopique, où s’opère la subversion de l’identité, de l’état civil, de la machine binaire des genres. Des métamorphoses de la transe aux transformations carnavalesques, on retrouve les mêmes phénomènes d’inversion des rôles, de renversement des hiérarchies, de parodie des conformismes et des pouvoirs. La transe implique d’emblée une « trans-sexualité », car les lwas chevauchent les ounsi (initiés) indépendamment de leur sexe 16.

Chevauchée par Ogun, le dieu yoruba de la guerre, la plus frêle des jeunes filles brandira en l’air une machette en guise d’épée, affectera un langage de soudard, réclamera haut et fort du rhum et courra après les jupons de l’assemblée. Monté par Erzulie Freda, l’équivalent vodou de Vénus, le plus athlétique des hommes se maquillera avec application, délaissera le pantalon au profit de la robe, et, balançant les hanches, jetant des œillades langoureuses, déambulera parmi les mâles en quête d’un baiser ou d’une caresse. Parce qu’ils transgressent quotidiennement l’ordre social hétéronormé « consacré » par l’Église (une des matrices de l’ordre colonial), parce que leur mode de vie même suppose déjà une sorte de métamorphose, travestis et homosexuels occupent une place privilégiée dans le vodou17.

La société secrète, l’alliance nocturne du marronnage et du vodou

« La commission, informée que des rassemblements dangereux, connus sous le nom de Vaudou, continuent malgré les défenses qui avaient été faites par les autorités constituées ; Considérant que cette danse semble avoir pour but de rappeler des idées dangereuses sous un gouvernement républicain (…). La commission a arrêté et arrête ce qui suit : Art. 1. Les rassemblements connus sous le nom de Danse du Vaudou sont sévèrement défendus. »

Extrait du Bulletin officiel de Saint-Domingue (1797)18

C’est dans l’appel aux dieux de « Guinée » 19‒ mobilisation d’une mémoire africaine composite ‒ que les résistances populaires afro-américaines puisent leur fougue et leur puissance. Expérience spirituelle où le corps devient lieu d’initiation et de konesans, la transe fournit le modèle général du dé-chaînement de l’esclave. Le déclenchement des révoltes correspond toujours au déchaînement des puissances cosmiques. En témoigne l’événement fondateur de la Révolution haïtienne, « Bois-Caïman », la cérémonie vodoue où fut scellée dans le sang, en 1791, la conjuration des esclaves et des marron.nes insurgé.es. L’abolitionnisme des Jacobins noirs fut à la fois mouvement révolutionnaire et accomplissement de la Révolution française20 dans sa pleine radicalité ; et cela bien avant le décret d’abolition de Victor Schoelcher (1848) dont la célébration tend à exclure les afro-descendant.es de leur propre libération.

Ce qui distingue radicalement la Révolution haïtienne des Révolutions française et américaine, c’est précisément la façon dont elle est travaillée en profondeur par une spiritualité politique afro-diasporique. À la fin du XVIIIe siècle, c’est au cours des réunions nocturnes des « calendas » et « vaudous » que se diffuse la subversion, que s’organisent des réseaux de dissident.es, que se nouent des solidarités et des engagements secrets. Le marronnage est précisément le secret comme « sécrétion », comme forme de vie, comme mode opératoire. Il commence dans le recours à la nuit quand, profitant de l’ombre, les esclaves s’esquivent des « habitations » (plantations et cases) pour communier dans des danses, des prières, des serments cachés. Les familles mystiques (les initié.es des cultes afrodescendants sont considéré.es comme des fils et filles des dieux) qui naissent à l’occasion de ces réunions nocturnes constituent autant de microcosmes clandestins : des sociétés parallèles qui, subrepticement, ne cessent de travailler, d’infiltrer, de subvertir l’ordre esclavagiste. Quelle que soit la forme de dissidence envisagée, le secret y joue toujours un rôle créateur et dynamique : pratique du secret (mots de passe, chiffrements, itinéraires chantés, etc.), expérience du secret (souvent une expérience du sacré, le secret constituant un savoir interdit), communauté du secret (celle des conjuré.es que le secret lie). Dans le contexte esclavagiste, cultes et sociétés secrètes constituent des formes privilégiées de résistance populaire ; elles servent en effet de ciment unificateur aux esclaves et marron.nes. « Les sociétés secrètes ont constitué à travers l’histoire d’Haïti une expression de la résistance populaire face à la tyrannie et au désordre de l’État. Apparues durant la période coloniale, resurgissant au début du XIXe siècle (…), elles continuaient l’esprit du marronnage et s’inscrivaient dans l’imaginaire du vodou. »21 C’est dans la société secrète que se perçoit le mieux, à Haïti, l’alliance nocturne du marronnage et du vodou.

La dissidence procède toujours d’une rupture du continuum temporel

Des confréries secrètes vodoues aux bandes marronnes furtives, c’est un même mode mineur d’« exi-stance », une même stance poétique, une même puissance opaque qui se déploie : la nuit, on complote, on danse, on rêve, on prie, on écrit, on débat, on sacrifie. À l’image des afro-descendant.es, des artisan.nes et prolétaires d’Europe ont eux aussi recouru à l’opacité de la nuit et au chiffrement des chuchotis : « La Société des fondeurs de fer, créée en 1810, se serait réunie durant les nuits noires, sur les sommets, les landes et les friches des régions montagneuses des Midlands. (…) Les prestations de serment et les cérémonies d’initiation destinées à frapper les esprits étaient probablement assez répandues. »22 La dissidence procède toujours d’une rupture du continuum temporel. Rupture du récit des vainqueurs – cette fable qui rend les subalternes hideux à leurs propres yeux –, mais aussi rupture de la succession aliénante du travail et du repos, comme l’explique Jacques Rancière dans son essai consacré à la genèse du mouvement ouvrier : « Tout commence à la tombée de la nuit quand, dans les années 1830, un certain nombre de prolétaires décident de briser le cercle qui place le sommeil réparateur entre les jours du salaire. »23

L’histoire des révoltes amérindiennes présente des similitudes avec celle des révoltes afro-américaines. Dans les sociétés autochtones, la conquête espagnole provoqua un traumatisme collectif inouï : la mort des dieux, la chute et la brisure du Soleil (un « effondrement » qui préfigure celui du monde globalisé contemporain). Aussi, les grandes révoltes amérindiennes débutaient-elles toujours par la résurrection des divinités et l’abjuration de la foi chrétienne. C’est ainsi qu’en 1541 éclate dans le nord du Mexique, sur les terres des nomades chichimèques, une des plus terribles rébellions indigènes qu’ait connues l’Empire espagnol : la « guerre de Mixton ». Elle avait pour leaders des sorciers « sauvages » qui « annonçaient la venue de “Tlatol”, accompagné de tous les ancêtres ressuscités »24. De la même façon, c’est en ressuscitant Ogun, Changô, Legba et en composant de nouvelles divinités que les afro-descendant.es donnèrent un esprit à leurs combats. La ligne de fuite du marron se conjugue avec la ligne d’« au-delà » du sorcier : un au-delà du visible qui est aussi un au-delà de la réalité coloniale, une projection d’un monde à la fois passé et à venir, ce qu’Édouard Glissant appelle une « vision prophétique du passé » : « À l’intérieur de cette contestation globale qu’est le marronnage, le quimboiseur [devin-guérisseur, ndlr] est en quelque sorte l’idéologue, le prêtre, l’inspiré. C’est en principe le dépositaire d’une grande idée, celle du maintien de l’Afrique, et, par voie de conséquence, d’un grand espoir, celui du retour à l’Afrique. »25

Le continuum des résistances

« L’idéalisation de l’esclave révolté, voire révolutionnaire, tendait à privilégier le combat des hommes aux dépens de celui des femmes et à sous-estimer les formes de lutte et de résistance moins manifestes grâce auxquelles l’immense majorité des esclaves avaient survécu et une minorité d’entre eux, dont de nombreuses femmes, s’étaient libérés. (…) La résistance discrète ou “subtile” était plus efficace à long terme que la révolte violente, laquelle, à quelques exceptions près, conduisait irrémédiablement à la répression massive, sanglante et exemplaire. »26 Aussi, pour dépasser le syndrome de Spartacus ‒ cette manie de voir dans l’esclave mâle rebelle le modèle ultime du combat contre l’esclavage ‒, nous faut-il concevoir les résistances afro-descendantes comme un continuum qui va du ralentissement du travail à la sécession marronne, en passant par les révoltes à mains nues et les suicides sur les bateaux négriers. Il n’y a donc pas à opposer des « nègres.ses » qui seraient resté.es docilement sur les plantations à d’autres, les « nègres.ses marron.nes », qui auraient été héroïques. À moins d’exclure, par exemple, les résistances « subtiles » développées par les femmes noires : la richesse des modes de transmission de la mémoire, la maîtrise de la pharmacopée et des cosmologies associées27, le pouvoir d’influence et de nuisance de la « Cocotte » (la favorite) sur le maître, l’infanticide en tant que geste d’amour paradoxal (magnifiquement dépeint dans l’incandescent Beloved de Toni Morrisson28), etc. Pour comprendre comment il trace une ligne de fuite depuis le « dedans » même du système esclavagiste, le marronnage doit être pensé comme un processus continuel de libération. En effet, c’est par le biais de pratiques culturelles telles que les communions mystiques et festives des macumbas [équivalent brésilien du vodou, ndlr], les joutes verbales des veillées de contes, les variations créatrices des parlers créoles et des negro speeches que les esclaves conquièrent des espaces de liberté au sein même de la plantation. La communauté marronne n’est que l’aboutissement ultime de ces processus de subjectivation, de ces arts de soi au moyen desquels – par l’improvisation, la variation continue des rythmes, du phrasé corporel et vocal – l’esclavagisé.e échappe à la néantisation propre à la condition d’esclave, et advient à l’être, c’est-à-dire redevient, pour lui-même et les autres, sujets d’actions et de créations.

Les neg mawons, l’art de la métamorphose et de la dissolution de soi

À la rupture du continuum temporel, à travers le breakbeat des rythmes afro-diasporiques, correspond une diffraction de l’espace en une multitudes de spatialités inédites (espace-temps du culte, du conte, de la danse martiale, etc.). Mais avec la sécession marronne le combat contre le système esclavagiste entre dans une phase stratégique29 qui déplace et pérennise le théâtre des opérations. Forme collective de la fugue, la « sécession » est résistance « territoriale » : elle fait corps avec un territoire labyrinthique dont les méandres et accidents constituent autant d’alliés naturels pour les rebelles. Le Marron ne fuit pas, il s’esquive, se dérobe, s’évanouit ; et à travers son repli, il se métamorphose et se crée un « dehors » : le Quilombo, le Palenque, le Mocambo, le « péyi an déyo »…

Mais comment ce qui au départ n’est qu’une fuite (même si elle est collective) – un recul face à l’adversité – peut-il donc devenir une forme de lutte remarquable ? La « fuite » des esclaves n’apparaît comme une lâcheté, comme un phénomène passif que si l’on a une conception réductrice de la résistance, que si l’on confond résistance et affrontement, que si l’on en reste à une vision virile et héroïque du combat. De même que la bataille n’est qu’une modalité particulière de la guerre, le face-à-face n’est qu’une modalité particulière de la résistance. La guérilla – la tactique privilégiée des nomades, des marron.nes, de toutes les bandes et minorités en rupture de ban – se présente ainsi comme une « non-bataille » où la ruse, la tromperie, le travestissement, le camouflage, les fuites et attaques surprises se rient de la morale des puissant.es.

À la fin du XIXe siècle, dans le sertão30brésilien, une insurrection millénariste débouche sur la création de Canudos, la « Troie de torchis ». Cette expérience spirituelle et politique s’inscrit dans la continuité des quilombolas dont elle reprend les tactiques de guérilla : « La nature tout entière protège le sertanejo. Elle le taille comme Antée – indomptable. (…) Les caatingas sont un allié fidèle du sertanejo révolté. (…) Elles s’arment pour le combat ; elles agressent. Alors qu’elles s’entrelacent pour l’étranger et se font impénétrables, elles s’ouvrent en de multiples sentiers pour le matuto [le « broussard », ndlr] qui naquit et grandit dans la région. (…) Les soldats s’éparpillent, courent au hasard, dans un labyrinthe de branches. Ils tombent, pris dans les nœuds coulants des quipas [cactées] rampants ; ou s’arrêtent, les jambes immobilisées par des tentacules de fer. »31 Dans Hautes terres, Euclides da Cunha peint avec maestria cette « tactique étourdissante de la fuite » qui modela des formes de vie furtives, ainsi que les paysages torsadés et confus dans lesquels ces dernières s’enchâssaient. Se fondre dans la nature, une des tactiques de base de L’Art de la guerre (Sun Tzu), c’est en épouser le cycle des mutations. Les neg mawons sont des nègres et négresses ninjas qui maîtrisent parfaitement cet art de la métamorphose et de la dissolution de soi. Par leurs gestes et mouvements virtuoses, par leur dislocation rythmique, leurs corps s’épurent, s’effacent, se virtualisent dans le suspens d’une blue note indocile. À l’instar des marron.nes, les insurgé.es de Canudos font corps avec le territoire déployé dans leur repli.

« Cet établissement était très fort ; un marais étendu l’environnait de toutes parts et en formait une île. On ne pouvait y arriver que par des sentiers couverts d’eau, connus seulement des rebelles. »32 Qu’elle épouse la rectitude d’une ligne géométrique ou le serpentement d’une rivière, qu’elle soit fixe ou mouvante, qu’elle ait la matérialité d’une muraille ou la spiritualité d’un relais de forces invisibles (esprits et ancêtres protecteurs séjournant dans les pierres, les animaux, les rivières), une frontière opère l’inscription spatiale d’une collectivité humaine dans un territoire donné. Parce qu’elle instaure et délimite un territoire, une hétérotopie qui court-circuite l’ordre esclavagiste, la sécession marronne produit nécessairement des frontières. Mais celles-ci ne se maintiennent que dans leur propre effacement. La frontière marronne doit en effet marquer, coder le territoire de la communauté sans laisser de traces « visibles », sans laisser prise au repérage de l’appareil de capture colonial. Voilà pourquoi le système défensif des communautés marronnes se présente d’emblée comme un système de camouflage. La sécession marronne est paradoxale car, loin d’inaugurer la naissance officielle d’un nouvel État, elle consacre l’entrée en clandestinité d’une communauté d’indociles. Il s’agit non seulement de combattre l’État esclavagiste mais d’en conjurer le principe même. Que le maître ne puisse jamais faire retour au sein de la société marronne.

Le « dehors » est en cours d’abolition

MÉMENTO

Contempler des images de la Terre illuminée la nuit

Observer les synapses phosphorescentes qui s’agitent à sa surface

Et nous enveloppent à notre insu

Comprendre que nous vivons sous un dôme invisible

Faire le deuil de la transgression en tant que geste ultime et héroïque de résistance

Faire le deuil de la pleine lumière virile de l’affrontement

La visibilité est un piège (Foucault)

Cultiver l’ombre des forêts

Prolonger la brume des marais

Ruisseler le long des lignes de faille des cirques et montagnes acérés

Le « dehors » est en cours d’abolition

« Là, tu as le grillage et les barbelés, je coupe, je coupe et j’entre. Le scanner se lève pour contrôler le camion. Je regarde s’il y a la police. J’ouvre le camion, je grimpe dedans. Si personne me voit et qu’il n’y a pas de chien, c’est bon. C’est lui le dernier contrôle, le chien. Si le chien ne sent pas mon odeur, je pars pour l’Angleterre. » 33 C’est ainsi qu’un jeune réfugié éthiopien décrit ses tentatives pour embarquer dans un ferry, depuis Calais. Le nègre marron et le molosse forment un couple indissociable, autant dans l’imaginaire que dans la réalité des sociétés esclavagistes. À l’ère de la cybernétique, le flair et les crocs du limier ont pris les traits d’une frontière mobile et réticulaire34 qui ne se confond plus avec les limites territoriales de l’État-nation. Les frontières sont devenues « smart » (« intelligentes »), de véritables microprocesseurs qui ne cessent de déborder les bordures des nations, de proliférer au sein même de leur dedans au point de transformer en checkpoint le moindre point d’accès à un lieu public ou privé, et en suspect tout élément humain composant un flux. Pour séparer le bon grain de l’ivraie, on a fini par étendre à l’ensemble des humains des procédés dont ne relevaient jusqu’ici que les bipèdes « clandestins » : l’enregistrement des empreintes, l’inquisition biométrique, la détection des « personnes à risque ».

La « smart border »35 est devenue un élément central du système de prédation capitaliste et de la nouvelle gouvernementalité algorithmique : elle joue un rôle essentiel dans la production, par toute une série de dispositifs (un appareil juridique, des institutions transnationales comme Frontex, des camps et centres d’internement, etc.), d’une humanité corvéable et jetable à volonté, sous la figure du « migrant », objet désormais d’une chasse à l’homme perpétuelle le maintenant hors du droit, dans une condition d’apatride et de paria proche de celle de l’esclave. Les reportages consacrés aux marchés d’esclaves en Libye recouvrent du voile du sensationnel ce qui, loin d’être une exception, est devenu la norme : la déshumanisation des « infiltrés »36 à travers des procédures de triage. En décembre 2013, la désinfection au karcher de migrants nus sur l’île de Lampedusa avait suscité des réactions indignées dans les médias internationaux : cela ne pouvait manquer d’évoquer le fonctionnement des camps de concentration nazis. Que le monde ne voie plus rien de sacré dans la nudité d’un être humain (Hannah Arendt), voilà le scandale à la source de tous les autres : les trafics d’organes, l’enfermement d’enfants en centres de rétention (séparés parfois des parents), l’expulsion de réfugiés vers des pays aux régimes autocratiques où ils risquent torture et exécution, etc.

« Le pouvoir spatial de la société de contrôle ne se caractérise plus par l’opposition entre un dedans et un dehors, mais par une gestion différentielle de la perméabilité des lieux. Dès lors, le geste de la transgression n’a plus aucun sens politique. (…) Il n’y a plus de dehors à viser, sortir d’une bulle c’est entrer dans une autre », analyse avec pertinence le philosophe Olivier Razac37. Avec l’abolition en cours du droit d’asile à l’échelle internationale et l’accélération de la sixième extinction de masse des espèces vivantes, c’est la possibilité même du refuge qui, désormais, se dérobe à nous. Quête et production d’un « dehors » de la société esclavagiste, le marronnage ne demande qu’à être réinventé, car il met en œuvre l’utopie en acte du « refuge » dans un monde régi par la chasse à l’homme et le pillage du vivant, duquel nous ne sommes toujours pas sorti.es. La sécession marronne relève donc d’une « cosmo-poétique » (des grecs « kosmos », le « monde » dans la beauté de son ordonnancement, et « poiêsis », la « production » d’une œuvre) : elle est « production d’un monde », création d’un « dehors » qui aura valeur de refuge et d’utopie concrète pour tous ceux et celles resté.es en captivité. Les quilombos représentent en effet « un constant appel, un stimulant, un étendard pour les esclaves noirs » 38.

Il faut insister sur ce fait : le refuge ne préexiste pas à la fugue qui le produit, le « sécrète » et le « chiffre ». L’art de la fugue, dont l’expérience historique du marronnage ne représente qu’une des modalités, est « sub-version » d’un « dedans » (que ce soit la colonie ou notre société de contrôle), aussi fermé et sans issue puisse-t-il nous paraître. La fugue n’est pas transgression illusoire vers un dehors transcendant, mais sécrétion d’une version souterraine ‒ clandestine et hérétique – de la réalité. Car fuguer, ce n’est pas être mis en fuite, c’est au contraire faire fuir le réel, y opérer des variations sans fin pour déjouer toute saisie. Un texte de 2016 contre le projet d’enfouissement de déchets nucléaires Cigéo, à Bure, dans le département français de la Meuse, enjoint justement à jouer au caméléon, à brouiller les procédures d’identification et de profilage : « Une stratégie de résistance générale et collective peut consister à se rendre indiscernables. (…) Les tactiques et les rôles que nous jouons doivent (…) se transformer au gré des circonstances, des rapports de force (…). Émeutier d’un champ un jour, citoyen légaliste qui demande des comptes le lendemain, danseur fou le surlendemain. »39 Usant de subterfuges, le fugueur se produit comme simulacre, se fait transfuges…

En ces temps sombres où prolifèrent les dispositifs de contrôle, les résistances se doivent d’être furtives plutôt que frontales. Attaquer en terrain découvert, c’est offrir une prise aux multiples pouvoirs qui nous assujettissent et s’exposer à être capturé, discrédité, criminalisé. Il s’agit de résister en mode mineur, car être majeur, mature, responsable, c’est forcément se rendre quand la police, les services secrets, les agences de sécurité nous convoquent pour répondre de nos vies furtives.

Le marronnage relève donc moins de la conquête du pouvoir que de la soustraction à ce dernier. Les tactiques « furtives » sont des tactiques de dé-prise : elles opposent le vide à toute prise. C’est cette puissance corrosive du marronnage vis-à-vis des appareils de capture et des simulacres qu’ils produisent que j’appelle « fugue ». Et par ce mot, j’entends une forme de vie et de résistance qui, loin du face-à-face lumineux de la révolte héroïque, opère dans l’ombre un retrait, une dissolution de soi continuelle. La fugue est ascèse :art paradoxal de la défaite – un « dé-faire » qui s’applique autant aux instances de domination qu’à leur réverbération au plus profond de nous.

Quel sens aurait une vie marronne aujourd’hui ?… Celui, je crois, d’une vie buissonnière qui ne cesserait de se dérober à l’amour du pouvoir et au devenir-fasciste 40 qu’il implique.

Notes

- De l’esclavage au salariat. Économie historique du salariat bridé, Yann Moulier Boutang, éd. PUF, 1998, p. 133.[↩]

- Le terme français « marronnage », centré sur l’individu qui fuit – le « nègre marron » –, ne peut rendre compte de la dimension territoriale de ce type de résistance. À la différence des toponymes « quilombo » et « palenque ».[↩]

- La racine latine de « sauvage », « silva », signifie « forêt ». Le sauvage est d’abord un homme de la forêt.[↩]

- Citation de Gary Victor interviewé par Détètem Touam Bona, dans « “Écrire” Haïti… », Africultures, 24/05/2004 (africultures.com).[↩]

- Africains de Guyane, Jean Hurault, éd. Mouton, 1970, p. 20-22.[↩]

- La Société contre l’État, Pierre Clastres, éd. De Minuit, 1974[↩]

- Cf. Le Pinnacle, le paradis perdu des Rastas, Hélène Lee, éd. Afromundi, 2018.[↩]

- Le Capital, Karl Marx, 1867[↩]

- Créoles ‒ Bossales. Conflit en Haïti, Gérard Barthélemy, éd. Ibis Rouge, 2000, p. 156.[↩]

- Au-delà des corps subalternes, on peut étendre les tactiques d’auto-défense qu’analyse Elsa Dorlin, dans Se défendre, aux territoires de résistance institués par les pratiques populaires d’enchantement : cultes, rites agraires, etc.[↩]

- Cf. Le savant et le politique où Max Weber définit la modernité comme un processus de « désenchantement du monde » : une rationalisation techno-scientifique de la nature[↩]

- Gouverneurs de la rosée, op. cit., p. 72.[↩]

- Images du Nordeste mystique en noir et blanc, Roger Bastide, éd. Actes Sud-Babel, 1995, p. 53.[↩]

- Le Candomblé de Bahia, Roger Bastide, éd. Plon, 2001, p. 220.[↩]

- Vive le peuple brésilien, João Ubaldo Ribeiro, éd. Le Serpent à plumes, 1999, p. 381.[↩]

- La remise en question de la naturalisation du dualisme des genres, des rôles sexuels ne se limite pas au temps de la cérémonie. Ces pratiques spirituelles ne sont pas structurées autour d’un ordre moral.[↩]

- Voir l’excellent documentaire Des hommes et des dieux, Anne Lescot et Laurence Magloire, prod. Collectif 2004 Images (52 min.).[↩]

- Les Marrons de la liberté, Jean Fouchard, éd. Henri Deschamps, 1988, p. 360.[↩]

- Un des termes génériques qui désignent l’Afrique en tant que terre des ancêtres, rapport fantasmé à une origine perdue, comme « Angola » ou « Congo ».[↩]

- Voir L’Armée indigène. La défaite de Napoléon en Haïti, de l’historien canadien Jean-Pierre Le Glaunec, éd. Lux, 2014.[↩]

- Misère, religion et politique en Haïti. Diabolisation et mal politique, André Corten, éd. Karthala, 2001, p. 62.[↩]

- La Formation de la classe ouvrière anglaise, Edward P. Thompson, éd. Gallimard-Seuil, 1988, p. 459.[↩]

- La Nuit des prolétaires, Jacques Rancière, éd. Fayard, 1997, quatrième de couverture.[↩]

- La Vision des vaincus. Les Indiens du Pérou devant la conquête espagnole (1530-1570), Nathan Wachtel, éd. Gallimard, 1999, p. 279.[↩]

- Le Discours antillais, Édouard Glissant, éd. Gallimard, 1997, p. 181.[↩]

- Plus jamais esclaves ! De l’insoumission à la révolte, le grand récit d’une émancipation (1492-1838), Aline Helg, éd. La Découverte, 2016, p. 23.[↩]

- Moi, Tituba sorcière…, Maryse Condé, éd. Gallimard, 1988, ou Rosalie l’infâme, Évelyne Trouillot, Dapper, 2003[↩]

- Beloved, Toni Morrison, éd. Babelio, 2004 (trad. de l’américain, première parution 1987[↩]

- Je reprends ici la distinction établie par Michel de Certeau entre « stratégie » qui suppose un lieu propre (un territoire) d’où conduire des actions, et « tactiques » qui renvoie à des actions, des usages, des ruses qui ne peuvent s’appuyer sur aucun lieu, si ce n’est le corps lui-même. Cf. L’invention du quotidien, M. de Certeau.[↩]

- Du portugais signifiant « arrière-pays » ou « fin fond », le sertão désigne une région du Nordeste brésilien caractérisée par un climat aride et une végétation composée de cactées et broussailles épineuses.[↩]

- Euclides da Cunha couvrira cette épopée en tant que correspondant de guerre, de novembre 1896 à l’écrasement de la révolte en octobre 1897. Une année entière, sous la conduite du chef mystique Antônio Conselheiro (« le Conseiller »), les Sertanejos ‒ des paysans pauvres, d’anciens esclaves, des Amérindiens, des déserteurs, avec leurs familles ‒ vont défier l’« ordre et le progrès » (devise) de la jeune République brésilienne, et lui imposer de lourdes pertes militaires. Hautes terres. La guerre de Canudos, Euclides da Cunha, trad. Jorge Coli et Antoine Seel, Métailié, 1997.[↩]

- Capitaine au Suriname. Une campagne de cinq ans contre les nègres révoltés, John Gabriel Stedman, Sylvie Messinger, 1989 (trad. de l’anglais, première parution 1799), p. 62.[↩]

- L’Héroïque Lande. La frontière brûle, film de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, prod. Shellac, 2018 (3 h 40). Fresque poétique et politique consacrée à la Jungle de Calais.[↩]

- Un archipel de checkpoints de plus en plus interconnectés, par le biais notamment de bases de données mutualisées entre États, agences de sécurité, transporteurs, etc.[↩]

- Il s’agit d’anticiper l’événement. Dans le domaine des politiques migratoires : stopper le migrant dans son pays même (visa, traitement des données des transporteurs, externalisation des frontières de l’Union européenne, etc.).[↩]

- Terme israélien désignant à l’origine les Palestiniens travaillant en Israël après 1948, étendu depuis aux réfugiés africains.[↩]

- « Utopies banales », Olivier Razac, sur son blog Une philosophie plébéienne, 29/08/2013 (philoplebe.lautre.net).[↩]

- La Commune des Palmares, Benjamin Péret, éd. Syllepse, 1999 (original en 1956), p. 75. Le poète surréaliste y compare le quilombo de la zone des Palmares (dans le Nordeste brésilien) – qui, au XVIIe siècle, tint en échec pendant près de soixante-dix ans les expéditions militaires hollandaises et portugaises – à des expériences libertaires comme celle de la Commune de Paris.[↩]

- « La Meuse : ses vaches, ses éoliennes, ses flics », anonyme, sur le site Plus Bure sera leur chute…, 8/08/2016 (vmc.camp).[↩]

- cf. « Introduction à la vie non-fasciste », Foucault, in Dits et écrits T3, Gallimard.[↩]