A l’heure de la course mondiale pour découvrir et extraire de nouveaux gisements de métaux et de minerais, l’Inde constitue un pays convoité. Plus grand producteur mondial de fer spongieux, deuxième d’acier brut, le sous-sol de ses forêts recèlent par ailleurs des réserves de charbon, d’acier, de cuivre, chrome manganèse, plomb, étain, dolomite, or, chromite, bauxite… Des chantiers miniers illégaux de grande échelle engloutissent ainsi des centaines de milliers d’arbres chaque année, au mépris des lois censées protéger ces territoires. C’est pourtant là que vivent les adivasis ou « premier·es habitant·es » : celles et ceux qui vivaient là avant les invasions aryennes et mogholes. Parmi les plus pauvres du pays, ces quelques 104 millions de personnes sont celles et ceux qui payent le prix fort d’une résistance tenace face aux bulldozers extractivistes et à la répression d’État qui l’accompagne.

L’anthropologue britannique Alpa Shah raconte les luttes de ces communautés pour leur survie dans Le livre de la jungle insurgée1. Elle s’est embarquée dans un voyage de 7 jours et 7 nuits avec une guérilla armée peu connue, les naxalites, dont ils et elles composent la principale force.

Écrit par Akash Poyam, le texte qui suit est la préface à l’édition québécoise du livre, traduit par Célia Izoard. Issu de la communauté adivasie des Koiturs, ce partisan de l’autonomie du territoire adivasi Gond rappelle la multiplicité des dominations exercées sur les peuples des forêts indiennes. Une histoire faite d’occupations et de destructions permanentes de leur lieu de vie, de l’Inde coloniale à l’Inde indépendante, où les dirigeants hindous poursuivent chaque jour leurs attaques mortelles contre celles et ceux qui leur opposent d’autres voies que celle de la société capitaliste.

Waator Marx, Waator Buddha,

Waator Martin Luther King,

Vidrohata maifalte,

Disaar jag na thutthar.

Marx est venu, Bouddha est venu,

Martin Luther King est venu,

nos fêtes rebelles se poursuivent,

le monde va voir votre visage sournois.

— Bhujang Meshram,

poète et écrivain koitur

Depuis mai 2021, des milliers d’adivasis des districts du sud de l’État du Chhattisgarh protestent dans le village de Silger contre la présence d’un camp paramilitaire installé sans leur consentement. Au moins trois protestataires adivasis innocents ont été tués par des tirs de la police. En novembre 2021, alors que le sit-in entrait dans son sixième mois, le gouvernement, toujours intraitable face aux demandes des adivasis, a organisé une « exposition » dans sa capitale, Raipur, pour célébrer le jour de la fondation de l’État du Chhattisgarh. Dans ce grotesque étalage, en échange d’une maigre pitance, des hommes et des femmes de la communauté Baiga2 étaient exhibés comme de vulgaires objets. Les visiteurs, pour la plupart non-adivasis, prenaient des selfies avec ces personnages en « tenue tribale traditionnelle ».

Cette « exposition » n’est pas sans rappeler celle tenue à Coney Island, à New York, au début du xxe siècle. Dans ce « zoo humain », on donnait à des Indigènes amené·es des quatre coins de la planète la somme de 15 dollars pour qu’iels s’exhibent devant des femmes et des hommes blancs en costume qui les observaient à travers une clôture. Le fait qu’un siècle plus tard l’État indien fasse revivre cet héritage colonial en dit long sur la violence de ses rapports avec les communautés adivasis. Une telle « exposition » de n’importe quelle autre communauté aurait indigné la nation tout entière ; cependant, à part les critiques des communautés adivasis elles-mêmes, l’incident ne suscita qu’un silence de plomb. Ces deux événements renvoyant à des époques et des régions différentes procèdent du même répertoire, qu’il s’agisse de l’État colonial en Amérique du Nord ou de l’État brahmanique postcolonial en Inde : des peuples indigènes déshumanisés traités en sous-hommes, la dispersion de leurs communautés, la destruction de leurs terres sacrées et l’accaparement de leurs richesses. Ils montrent également comment les stéréotypes coloniaux ont été reproduits au fil du temps par les États postcoloniaux. De plus, l’« exposition » des communautés adivasis au xxie siècle illustre parfaitement la manière dont le colonialisme construit l’identité autochtone. Comme le précise l’historienne indigène bolivienne et théoricienne féministe Silvia Rivera Cusicanqui, le colonialisme « reconnaît et incorpore les Indigènes, mais seulement en tant que figures statiques et archaïques définies par une relation continue à un passé idéalisé », les privant ainsi de « contemporanéité, de complexité et de dynamisme3 ».

J’appartiens au clan Poyam du peuple Koitur, que l’État indien désigne sous différents noms : Gond, Koya, Madia, Muria, etc. Avec une population de plus de 12 millions de personnes, les Koiturs sont l’une des plus grandes communautés adivasis. Le Gondwâna, le territoire ancestral des Koiturs, est maintenant réparti sur plusieurs États : le Chhattisgarh, le Madhya Pradesh, le Maharashtra, le Telangana, l’Odisha, l’Uttar Pradesh et le Jharkhand. La subdivision par l’État central des territoires ancestraux des adivasis en nouveaux États a donc transformé les communautés d’adivasi comme les Koiturs en une « minorité » sur leurs propres terres. Mon village, situé dans le district de Balrampur, au Chhattisgarh, fait partie des soixante-dix « districts touchés par l’extrémisme de gauche4 », selon la nomenclature adoptée par l’État indien. La région est communément appelée « corridor rouge » et au moins un tiers des districts actuellement identifiés comme des districts touchés par l’extrémisme de gauche font partie de ce qui était autrefois le Gondwâna. Cela signifie également que la continuité territoriale du corridor rouge ne résulte pas d’une coïncidence, mais qu’elle reflète l’exclusion historique des Koiturs, qui constituent l’essentiel de la troupe de base, les simples soldats, du mouvement naxalite dans ces régions.

L’identité indigène en Inde et en Asie du Sud est une affaire litigieuse et un motif de graves conflits ethniques et communautaires. L’État indien, pour qui « tous les Indiens sont autochtones », ne reconnaît pas les adivasis comme un « peuple autochtone », même si en 2007 le pays a voté en faveur de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L’Inde fait également peu de cas du fait qu’elle est signataire de la Convention 107 de l’Organisation internationale du travail – la Convention relative aux populations aborigènes et tribales, adoptée en 1957 – qui vise à protéger les droits des populations autochtones. De nombreuses communautés adivasis – les Gonds, les Asurs, les Oraons, les Mundas, entre autres – revendiquent une histoire et un héritage plurimillénaire remontant à la civilisation de la vallée de l’Indus, et affirment qu’après les assauts aryens, elles se sont repliées dans certaines régions du centre et du sud de l’Inde. Le leader adivasi Jaipal Munda avait affirmé lors de l’élaboration de la constitution de l’Inde que «l’histoire de la civilisation de la vallée de l’Indus, dont je suis issu, montre très clairement que la plupart d’entre vous ici sont des intrus en ce qui me concerne. Ce sont les nouveaux venus qui ont chassé mon peuple de la vallée de l’Indus vers les sanctuaires offerts par la jungle5 ». Il est incontestable que la reconnaissance officielle des communautés adivasis en tant que peuple indigène renforcerait leurs revendications sur leurs terres et leurs territoires – alors que l’économie de l’État est bâtie sur l’exploitation et la destruction de ces terres. Il y a 705 communautés reconnues comme « tribus répertoriées» [Scheduled Tribes] selon les dispositions de la Constitution indienne, mais soixante-dix ans après l’indépendance, de nombreux groupes exclus demandent toujours à être reconnus. Les adivasis se définissent par une histoire commune faite de colonialisme, de répression étatique, d’occupation et de destruction permanentes de leur territoire, mais surtout par la relation sacrée qu’ils partagent avec la terre et les êtres non humains.

Parmi les communautés indigènes de l’Inde, la situation de celles identifiées comme des « groupes tribaux particulièrement vulnérables » [Particularly Vulnerable Tribal Groups, PVTG] est encore plus lamentable : à l’été 2021, vingt-neuf personnes des tribus Pando et Korwa, deux des 75 communautés PVTG reconnues par l’État, sont mortes de malnutrition à Balrampur. Ces communautés au poids démographique extrêmement faible, peu représentées dans les institutions publiques, font face à l’extinction de leurs langues, de leurs cultures et de leur existence même. D’abord officiellement désignés comme « groupes tribaux primitifs», ce n’est qu’en 2006 que le gouvernement indien adopte le terme « vulnérable » ; « primitif » est toutefois encore fréquemment utilisé dans les rapports et documents officiels de l’État, ainsi que dans divers médias. Même si l’idée que les peuples indigènes sont primitifs est rejetée depuis longtemps, la normalisation du terme dans le discours public indien montre à quel point les conceptions coloniales sont profondément ancrées.

Le mythe de la nation indienne

Selon l’intellectuel G. Aloysius, l’Inde « est composée de plusieurs nations et nationalités au sens assez général de groupes culturels, de castes, de communautés, de tribus et de groupes linguistiques», cependant ni les Britanniques ni l’élite indienne n’ont considéré le sous-continent comme « composé de nations ethniques et linguistiques distinctes, identifiables et territorialement contiguës comme en Europe6 ». Ainsi, les problèmes des communautés adivasis ne résident pas tant dans les défaillances bureaucratiques et la non-application des lois qui garantissent leurs droits dans le cadre constitutionnel que dans le déni de leur souveraineté, déni qui préside à la fondation même de l’Inde. Ces nations adivasis, qui exerçaient leur souveraineté sur leurs terres, leur vie, leur langue, leur culture, se retrouvent aujourd’hui reléguées au dernier échelon de la société. Les États-nations modernes demeurent intrinsèquement violents à l’égard des peuples autochtones dont les terres et la nature environnante – qui constituent la vie même de ces communautés – ne sont appréciées que pour leur potentiel économique. Sous couvert de combattre le maoïsme, la militarisation des zones adivasis consiste essentiellement à protéger les hommes d’affaires et les colons non tribaux.

L’histoire du génocide passé et en cours des communautés adivasis nous rappelle que « les valeurs caractéristiques de l’Inde : une démocratie multitudinaire, une unité kaléidoscopique, une laïcité oecuménique7 » sont loin d’être la réalité pour des millions de ses autochtones. Pour leur part, l’indépendance indienne n’a représenté qu’un transfert de pouvoir des Britanniques au parti du Congrès dominé par les brahmanes et les castes supérieures. Il n’est donc pas surprenant que lors de l’assemblée de 1945 du Gondwâna Mahasabha – une organisation représentative des Gonds formée en 1916 – un orateur ait émis des doutes sur l’indépendance de l’Inde : « Quel sera le bénéfice de cette indépendance? Si l’Inde obtient l’indépendance, les chrétiens partiront, mais les colonisateurs de notre culture, de nos traditions et de nos biens – les “hindous” – resteront ici et continueront à nous spolier8. »

Aloysius affirme que toute idéologie nationaliste est instituée par la « construction de la nation comme continuité d’une grandeur passée9 ». Dans le nationalisme indien, cette « grandeur passée » est construite à travers l’histoire du brahmanisme ou de l’hindouisme et sa projection dans les histoires locales des territoires adivasis. Par exemple, People of India, une compilation exhaustive des différentes castes et communautés en Inde réalisée par l’Anthropological Survey of India, présente sans fournir la moindre preuve les Pandos et les Korwas comme des descendants des Pandavas et des Kauravas – des figures centrales du Mahabharata, une épopée sanskrite de la mythologie hindoue. Un passé hindou similaire a été créé de toutes pièces dans plusieurs ouvrages d’anthropologie et de sociologie, ce qui a pour effet d’effacer complètement les histoires des adivasis de la mémoire.

La dépossession et la violence que vivent les communautés adivasis peuvent également être appréhendées à travers les multiples couches de violence spécifiquement coloniale qu’elles subissent. Alors que l’héritage brutal du colonialisme britannique a été perpétué par l’État fédéral postcolonial, ce dernier s’est établi comme centre de domination envers ses « sous-nationalités » – les États découpés sur une base linguistique. Par conséquent, d’une part, l’État-nation indien et ses politiques d’assimilation tentent d’imposer aux adivasis des valeurs nationalistes (avec entre autres la langue hindie) et de les assimiler en tant qu’« Indiens », d’autre part, les centres régionaux de pouvoir que sont les États linguistiques non seulement se prêtent au jeu de ce processus, mais ils tentent également d’assimiler les adivasis dans ces sous-nationalités. Par exemple, dans le Chhattisgarh, le Maharashtra, le Telangana, l’Odisha, et ainsi de suite – des États qui affirment avec vanité leur propre autonomie par rapport au centre –, le pouvoir poursuit la construction idéologique de sa propre identité et, de ce fait, les communautés adivasis restent toujours dans la « marge des marges ».

Les échecs du mouvement naxalite

Dans son Livre de la jungle insurgée, Alpa Shah présente la généalogie détaillée du mouvement naxalite en Inde ainsi que ses fondements idéologiques et ses influences. Selon elle, la grande portée du maoïsme dans le sous-continent est due à « théorisation par Mao Zedong du rôle de la paysannerie dans la lutte révolutionnaire». Loin de considérer le prolétariat comme l’unique « classe révolutionnaire », le maoïsme accorde un rôle prépondérant à la paysannerie menant « la guerre depuis les campagnes10 ». Shah fournit en outre les comptes rendus de diverses résistances adivasis de la fin du xviiie au xxe siècle : le Hul [soulèvement] de Santal de 1855, la rébellion de Birsa Munda de 1899, entre autres. Avec les exemples des jeunes guérilleros adivasis, Shah explique ici qu’il existe une variété de raisons pour rejoindre le mouvement maoïste. Des leaders tels que Bimalji ont rejoint la lutte pour combattre l’exploitation par les propriétaires terriens de haute caste dans le Bihar. Pour Kohli, le parti était une échappatoire aux sévices subis au sein de la famille, alors que pour Jitesh cela signifiait échapper à l’incarcération. Dans le Gondwâna, les motifs habituellement invoqués sont la privation de terres et la répression de l’État. Ces derniers temps, de nombreux étudiants ont également été poussés vers le mouvement dans l’espoir d’obtenir un emploi ou un soutien financier pour poursuivre leurs études.

L’implantation du mouvement maoïste dans l’État de Telangana donna lieu à un raidissement des autorités. Le 20 avril 1981, des Gonds étaient censés se réunir dans le village d’Indravelli, à Adilabad, pour demander la restitution de leurs terres et l’application de lois devant les protéger. À l’instigation de non-tribaux, les autorités annulèrent l’autorisation de réunion au dernier moment et la police ouvrit le feu sur les manifestants, tuant plus de soixante Gonds innocents. À la suite de ce massacre, un grand nombre de jeunes Gonds rejoignirent le People’s War Group, une organisation maoïste armée, confirmant la crainte du gouvernement de voir davantage de jeunes adivasis rallier les naxalites.

Dans les années 1980, l’État a procédé à des embauches massives d’adivasis comme enseignant·es pour empêcher leur adhésion aux naxalites. Des décennies plus tard cependant, ces mêmes groupes d’enseignant·es indigènes se mobilisent pour réclamer des droits fonciers et s’opposer à la violence de l’État. En novembre 2020, dix de ces enseignant·es ont été inculpé·es en vertu de la loi sur la prévention des activités illégales [Unlawful Activities Prevention Act] au Telangana.

En 2006, le premier ministre fédéral de l’époque, Manmohan Singh, a qualifié le naxalisme de « plus grand défi de sécurité interne jamais rencontré par notre pays » et a également suggéré que « les États pourraient envisager d’investir dans des forces mercenaires efficaces pour soutenir les policiers, partout où cela est jugé nécessaire ». Une affirmation qui fait écho à la création de la Salwa Judum* au Chhattisgarh en 2005. Selon un rapport du Forum for Fact-Finding Documentation and Advocacy, environ douze mille mineurs ont été enrôlés par la Salwa Judum et pas moins de quatre mille mineurs ont été recrutés par le gouvernement de Chhattisgarh comme officiers de police spéciale [Special Police Officers ; SPO*]11.

Au cours des années suivantes, la Salwa Judum et les SPO ont été accusées de meurtres à grande échelle, de viols et d’incendies de villages. En 2007, selon le gouvernement de l’État, plus de cinquante mille adivasis étaient entassé·es dans vingt-quatre « camps de secours », tandis qu’au moins 644 villages avaient été désertés par leurs habitant·es12. La violence de l’État a fini par provoquer de profonds déchirements au sein de la communauté koitur, où les gens s’affrontent désormais les uns contre les autres. Résultat, 100 000 personnes ont fui les violences et migré vers les États voisins de Telangana, Maharashtra et Odisha – des « personnes déplacées internes », selon la typologie de l’ONU. Les personnes déplacées étant considérées comme des « citoyen·nes sans papiers » dans ces États, elles sont le plus souvent exclues des programmes gouvernementaux. L’État choisit délibérément de mettre de côté la question des personnes déplacées internes, notamment des Gutthi Koyas, une tribu du Chhattisgarh particulièrement affectée, car leur retour dans les villages pourrait mener à davantage de résistance contre le modèle de développement anti-adivasi qu’il préconise.

En abordant ici les échecs du mouvement maoïste, Shah expose qu’« il y a quelque chose d’ironique dans le fait que ce mouvement oeuvrant pour le communisme ait involontairement rapproché l’État du quotidien des adivasis, accéléré le déploiement des valeurs capitalistes et des hiérarchies de caste parmi eux13 ». Il est largement admis que le mouvement maoïste a contribué à une augmentation significative des salaires et a contribué à mettre fin au harcèlement des agents forestiers et de la police14, cependant il n’a pas réussi à intégrer en son sein les manières de voir le monde des adivasis et n’a jamais répondu au déni d’autonomie territoriale à l’encontre de centaines de milliers d’adivasis du centre de l’Inde. Non seulement le mouvement maoïste a échoué à créer un leadership ou une intelligentsia adivasi – le naxalisme reste encore largement sous le contrôle des castes supérieures –, mais il n’a pas su arrêter la montée des organisations nationalistes hindoues de droite dans les zones tribales éloignées.

La construction des adivasis comme « non-humains »

Le professeur de littérature noire et de théorie critique Alexander G. Weheliye, dans son livre Habeas Viscus, propose la théorie des « assemblages racialisants » qui interprète la race « non pas comme une classification biologique ou culturelle, mais comme un ensemble de processus sociopolitiques qui segmentent l’humanité en humains à part entière, en quasi humains et en non-humains15 ». Si l’anthropologie coloniale a représenté les adivasis comme des « primitifs », des «sauvages » et ainsi de suite, la déshumanisation des adivasis était déjà bien présente dans les textes anciens brahmaniques. Le professeur Ramdayal Munda, spécialiste des Mundas, note que ces textes ont construit une hiérarchie à quatre niveaux pour les humains : les super humains (sura, narayana, deva, yaksha) ; les humains (nara, manava) ; les sous-humains (vanara, kinnara) et les inhumains/non-humains (asura, rakshasa, danava). Les adivasis et les peuples tribaux sont considérés comme appartenant aux deux dernières catégories : leurs identités restent « péjoratives » et leurs caractéristiques physiques et culturelles dénigrées16. Dans cette catégorisation, les Vanara ou « habitants des forêts » sont des singes, tandis que le kinnara fait référence à un être mi-humain et mi-cheval ou mi-oiseau ; quant à asura, rakshasa, danava, ils se traduisent littéralement par « diable » et « démon ». On voit ici la façon dont les adivasis étaient perçus dans la société précoloniale du sous-continent indien.

Citant la résistance des Algonquins du lac Barrière – qui parlent encore l’anishinaabe et pratiquent un système de gouvernance coutumier –, la professeure de justice criminelle et spécialiste en gouvernance autochtone Shiri Pasternak pointe du doigt « l’incapacité persistante de l’État à exercer un contrôle souverain efficace sur les peuples et les terres autochtones17 ». De même, à Silger, où le peuple koitur résiste à l’ouverture d’un camp de sécurité, ou à Hasdeo Arand, où il combat l’exploitation minière sur ses terres ancestrales, la résistance des adivasis est l’incarnation même du conflit persistant entre la manière dont les communautés indigènes pratiquent la souveraineté sur leurs terres et la tentative (ratée) de l’État d’exercer un contrôle souverain complet sur elles. Shiri Pasternak affirme que « le contrôle territorial complet comme progrès chronologique direct vers la souveraineté absolue dans les colonies n’a en fait jamais été réalisé, contrairement à ce que beaucoup prétendent18 ». La présence d’entités politiques souveraines adivasis dans le corridor rouge naxalite pousse l’État à recourir à des formes brutales de violence et à la militarisation accrue dans ces régions.

L’État n’a cessé de prétendre que les protestations à grande échelle des adivasis dans ce corridor rouge sont organisées par les maoïstes, car les indigènes sont toujours considérés comme des personnes dénuées d’agentivité – un héritage de la présomption voulant que les adivasis soient de «nobles sauvages » et des « primitifs» qui ne savent pas ce qui est bon ou mauvais pour eux. En réalité, leurs protestations ont été largement motivées par des raisons spirituelles. Les Koiturs considèrent les esprits des villages, de la forêt et des collines comme des proches – des frères, des soeurs, des parents – et toute violence à leur encontre est en fait une violence envers leurs esprits et leurs proches. Le concept cri de wahkohtowin commenté par l’érudite métisse Zoe Todd fournit une lecture essentielle de la façon dont nous considérons la terre et les minéraux sous-jacents comme partie d’une large parenté intimement connectée. Todd soutient que « les os des dinosaures et les traces de la flore et de la faune d’il y a des millions d’années […] agissent comme des enseignants pour nous, nous rappelant la vie qui grouillait autrefois ici19 ». Cette relation des adivasis avec la terre et les esprits en Inde centrale a été rompue par l’imposition de nouvelles frontières délimitées par l’État. Même si, par exemple, le peuple koitur est maintenant disséminé dans sept États, il reste interconnecté à travers les relations de parenté basées sur le clan, ainsi que par la relation entre les esprits des collines. Du point de vue de la cosmologie koitur, la politique officielle de « réhabilitation » mise en place pour compenser les exactions et les déplacements de population dus aux activités industrielles ou minières semble aberrante. L’État peut-il compenser la perte d’un parent ? Comment peut-on même évaluer la « valeur monétaire » du meurtre d’un membre de la communauté ?

Cette relation peut également être comprise à partir du concept de lieu-pensée proposé par la théoricienne haudenosaunee et anishinaabe Venessa Watts, qui désigne « l’espace non distinctif où le lieu et la pensée n’ont jamais été séparés parce qu’ils n’ont jamais pu ou ne peuvent pas l’être. Le lieu-pensée est basé sur la prémisse que la terre est vivante et qu’elle pense, et que les humains et les non-humains obtiennent leur agentivité par le biais du prolongement de ces pensées20 ». Watts, en lien avec l’histoire de la création anishinaabe, soutient que ces événements ont eu lieu, qu’ils ne sont ni imaginaires ni des mythes : « c’est ce qui s’est passé ». L’histoire de l’origine des Koiturs raconte comment Pari Pahandi Kupar Lingo a fondé le complexe système clanique du peuple koitur, comment il a développé le gondi, une langue de la famille dravidienne, et répandu ses enseignements dans toute la région du Gondwâna. Pour autant, Lingo n’est pas une figure mythologique. À Kanker, son lieu de naissance, les gens racontent encore l’histoire de la vie de Lingo, et tous les quatre ans, le festival de Lingo Jatra est organisé dans son village natal. La région compte plusieurs esprits de village, des esprits de colline, qui sont autant de parents de Lingo. On ne cela comme une version de l’histoire. Comme le dit Watts, « c’est ce qui s’est passé ».

Vues sous l’angle du lieu-pensée, les luttes actuelles des adivasis et des autochtones montrent que la résistance pour protéger les collines, les forêts, les arbres, les oiseaux et les animaux est une lutte pour protéger leur parenté étendue « non-humaine ». La vie elle-même ne peut être conçue hors de cette relation avec elle.

Le mouvement de restitution des terres et la poursuite de l’occupation

Dans Land Back, un rapport publié en 2019, le centre de recherches autochtone canadien Yellowhead Institute affirme qu’une alternative indigène à la gestion des terres et des ressources doit être « enracinée dans la résurgence culturelle21 ». L’aliénation de la terre et de l’eau y est analysée en termes spirituels, le colonialisme et l’assimilation ayant privé les communautés autochtones de « modes plus authentiques de relation avec la terre et entre eux22 ». Le mouvement land back, la restitution des terres autochtones au Canada, aux États-Unis, en Australie et dans d’autres pays, découle de la reconnaissance d’une histoire et d’un héritage de violence coloniale contre les peuples indigènes. En Inde, ce n’est qu’en 2006, près de six décennies après l’indépendance, que l’État a reconnu du bout des lèvres ces injustices lorsqu’il a promulgué la Loi sur les droits forestiers [Forest Rights Act], un texte visant à « réparer une injustice historique ».

En se saisissant des outils et du langage juridiques, les communautés adivasis ont clairement affirmé leur autonomie et leur souveraineté. Par exemple, dans de nombreuses régions du Chhattisgarh, on trouve des extraits de jugements de tribunaux sur les murs des maisons adivasis : Anusuchit kshetron me Kendra ya rajya sarkar ka ek inch bhi jameen nahi hai (Le gouvernement central ou de l’État ne possède pas un seul pouce de terre dans les zones [tribales]) ; Jiski jameen Uski Khaneej (Les minéraux appartiennent aux propriétaires de la terre) ; Adivasi Hindu nahi hain (Les adivasis ne sont pas hindous), etc. En Inde, où des milliers d’hectares de terres adivasis ont été occupés illégalement et détruits lors de la création de l’État-nation, où cette occupation est devenue une réalité permanente, un mouvement de restitution des terres impliquerait identiquement la reconnaissance de l’héritage colonial de la « nation » indienne, de la violence historique de l’hindouisme et de l’État indien sur les adivasis – ainsi que la reconnaissance de ces derniers comme peuples indigènes du pays.

La violence des pensionnats indiens et des écoles résidentielles tribales

En 2021, la Première Nation de Cowessess au Canada a déclaré avoir découvert 751 sépultures non identifiées d’enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone en Saskatchewan. Cette découverte faisait suite à celle, tout aussi macabre, de 215 tombes d’enfants à Kamloops en Colombie-Britannique. Alors que le monde pleurait ces morts, expression de l’héritage colonial dans toute sa brutalité, nous nous sommes souvenus de la triste réalité du système éducatif tribal en Inde, dont l’origine remonte à ces mêmes pensionnats.

Les pensionnats autochtones du Canada ont été créés au milieu des années 1880 pour assimiler de force les populations indigènes dans la société canadienne. Dans ces écoles administrées par les églises dans le cadre d’une collaboration étroite avec le gouvernement canadien, les enfants recevaient une alimentation et des soins médicaux médiocres, étaient souvent victimes d’abus psychologiques, physiques et sexuels, et on y notait la prévalence de nombreuses maladies et de décès précoces23. En 2008, le premier ministre du Canada a présenté des excuses officielles aux élèves des pensionnats autochtones, à leurs familles et à leurs communautés, une déclaration bientôt suivie par la création de la Commission de vérité et réconciliation. Cette commission estime qu’au moins six mille enfants sont morts dans les pensionnats canadiens.

Pour les missionnaires chrétiens qui ont créé des pensionnats pour les indigènes en Amérique du Nord et dans d’autres parties du monde, la conversion religieuse était « inséparable de l’assimilation culturelle24 ». Cela a été vrai également pour l’Inde, où l’hindouisme constituait l’idéologie motrice de ces écoles. L’intellectuel oraon Virginius Xaxa affirme que le principe directeur des écoles tribales (dites Ashram Schools) était que « les populations tribales étaient des sauvages qui avaient besoin d’être civilisés par le biais d’une éducation extérieure à la vie sociale et culturelle » de leur nation25. En outre, l’État a ouvert des « Sanskar Kendras » ou centres culturels « pour réorienter les enfants vers les normes culturelles hindoues de la caste supérieure », conduisant à « l’ashramisation de l’ensemble du programme d’éducation tribale26 ». L’un des premiers comités formés pour étudier l’éducation tribale dirigé par l’anthropologue britannique Verrier Elwin dans les années 1960, confirmait qu’il existait « peu de tentatives pour intégrer psychologiquement le peuple à l’Inde dans son ensemble ». Pour éviter « la création d’une mentalité séparatiste » dans les zones tribales, il faisait valoir que si « la conscience croissante du peuple [n’est pas] soigneusement guidée, il pourrait surgir des mouvements politiques à caractère séparatiste27 ». Ces formules ne laissent planer aucun doute sur le fait que la politique d’éducation de l’État visait depuis le début à assimiler les adivasis. Les pensionnats du Canada et les écoles ashrams partagent ainsi l’objectif fondamental d’effacer l’indigénéité ou l’adivasinité [adivasiness] ou, comme le disait Nicolas Flood Davin, l’un des grands idéologues des pensionnats autochtones avec le premier ministre canadien John A. Macdonald : « Tuer l’Indien pour sauver l’homme ».

Un grand nombre d’enfants adivasis seront envoyés dans des écoles ashrams ou des écoles dirigées par le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), un mouvement ultranationaliste hindou, souvent en raison de la précarité des infrastructures éducatives qui ne laissent pas beaucoup de choix aux familles pauvres. Les écoles ashrams sont elles aussi le lieu des pires abus et, ces dernières années, plusieurs cas de sévices sexuels et de viols y ont été signalés. Ainsi un rapport de la Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant constate que dans une école du district de Kanker au Chhattisgarh, 125 filles auraient été violées pendant près de deux ans, tandis que 43 filles mineures ont été exposées à plusieurs reprises à des abus sexuels28. En 2016, le viol de douze fillettes adivasis dans une école ashram de la région de Buldhana dans le Maharashtra a été rapporté. Il ne s’agit là que d’agressions avérées; on soupçonne que les cas de violences sexuelles dans les écoles ashrams pourraient atteindre des chiffres astronomiques.

Outre les écoles tribales, le gouvernement gère plusieurs écoles de formation professionnelle qui visent principalement à employer les adivasis dans le secteur des services faiblement rémunérés et comme main-d’œuvre dans l’industrie. Ce modèle nous rappelle à nouveau les « écoles industrielles » du Canada, précurseures des pensionnats pour autochtones, créées pour éduquer les hommes indigènes aux pratiques industrielles et agricoles29. Tandis que le capitalisme d’État déracine les communautés adivasis de leurs territoires ancestraux et continue de détruire et d’extraire leurs richesses, il en tire également d’énormes avantages en convertissant les communautés tribales dépendantes de la forêt en main d’oeuvre sur les chantiers de construction urbains et dans les usines.

Dans une conférence de 2021, Virginius Xaxa notait que « la nécessité de porter de nouveaux vêtements, d’apprendre une nouvelle langue est précisément une nouvelle forme de colonisation dans l’Inde postcoloniale où l’on ne colonise pas seulement la terre et les ressources, mais aussi la langue, la culture, l’esprit. […] Dans les ceintures tribales de l’Inde que sont le Telangana, l’Odisha, le Jharkhand, le Chhattisgarh, l’État postcolonial répète ce que les Britanniques ont fait, peut-être même de manière plus agressive30. »

La violence contre les femmes indigènes et adivasis

La déshumanisante violence sexuelle pratiquée à grande échelle sur les femmes adivasis dans le district de Bastar s’est intensifiée pendant le règne de terreur imposé par la Salwa Judum et s’est poursuivie après son démantèlement. Selon une estimation, rien qu’en 2013, il y a eu environ 99 déclarations sous serment à la Cour suprême concernant des viols commis par des membres de la Salwa Judum. En novembre 2015, plus de quarante femmes de trois villages du district de Bijapur ont accusé les forces de sécurité de viols et de sévices. En mai 2021, Paike Vekko, une femme adivasi de vingt-quatre ans, a été violée et tuée par les forces de sécurité avant qu’on ne la désigne comme « maoïste ». Dans une plainte écrite adressée à la police de Bijapur, les parents de Paike écrivaient : « Elle a d’abord été violée dans la forêt, puis des parties de son corps (une cuisse, une main, des doigts, son front et un sein) ont été sévèrement entaillées à l’aide de couteaux31. » La violence d’État se répète dans ces villages du district de Bastar, où la mutilation des corps des adivasis est d’une banalité telle qu’elle n’affecte guère la conscience du pays. On ne compte plus les cadavres de femmes, d’hommes et d’enfants adivasis, avec des crânes brisés et des visages défigurés, des parties du corps démembrées, enveloppés dans des sacs en plastique et attachés à des perches en bois pour être transportés. Cette image répétée dans presque chaque incident à Bastar évoque le transport d’animaux après la chasse et illustre parfaitement la façon dont les communautés adivasis et indigènes ont été traitées comme de la « faune », des sauvages et des animaux, et non comme des êtres humains à part entière.

Évoquant d’autres latitudes, l’universitaire étasunienne Andrea Smith explique : « Parce que les corps autochtones sont “sales”, ils sont considérés comme sexuellement “violables” […] Le viol de corps considérés comme intrinsèquement impurs ou sales ne compte tout simplement pas32. » «L’histoire de la mutilation des corps autochtones, vivants et morts, ajoute-t-elle dans une autre étude, montre clairement aux Autochtones qu’elles n’ont pas droit à l’intégrité corporelle33. » C’est exactement ce à quoi nous assistons aujourd’hui dans la région du Gondwâna, ce même déni d’intégrité corporelle. D’une part, l’État indien réduit les adivasis à la vie nue, les privant d’humanité ; d’autre part, il romanticise et célèbre leur « culture exotique » lors d’événements parrainés par les pouvoirs publics, les transformant en objet de consommation pour la société dominante non adivasi.

Le phénomène de la violence sexuelle à grande échelle sur les femmes indigènes en Inde et ailleurs dans le monde présente des similitudes flagrantes. Au Canada, par exemple, les femmes autochtones sont surreprésentées parmi les victimes de violences sexuelles et physiques et sont « cinq fois plus susceptibles de connaître une mort violente que les femmes canadiennes non autochtones34 ». À la suite de l’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, le gouvernement canadien a lancé en 2016 une Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. En 2015, l’Association des femmes autochtones du Canada avait identifié 592 cas de meurtres et disparitions de femmes autochtones depuis les années 1980. De l’aveu même de Patti Hajdu, ministre de la Condition féminine dans le premier gouvernement Trudeau, ce nombre pouvait être estimé à 400026. La violence sexuelle à l’égard des femmes autochtones représente essentiellement, comme l’affirme Andrea Smith, « le désir colonial de contrôler la sexualité des femmes autochtones » puisque le contrôle des « capacités reproductives des femmes et la destruction des femmes et des enfants sont essentiels à la destruction d’un peuple ». En somme, la violence sexuelle est également « un outil de génocide et de colonialisme35 ».

Le poète et écrivain koitur Ushakiran Atram soutient que les sociétés adivasis ont été « matriarcales depuis les origines », cependant « l’attaque de la culture aryenne est en train de la détruire […], les fondements de notre société s’effritent, ce qui est un effet du système aryen des castes – qui ne traitait même pas les femmes comme des êtres humains – et même la société adivasi est incapable d’échapper à cette attaque36 ». Dans ce livre, Alpa Shah observe une relative égalité des sexes chez les adivasis du centre et de l’est de l’Inde, où autrefois les femmes jouissaient d’une plus grande liberté sociale, sexuelle et économique par rapport aux sociétés de castes supérieures des plaines. Les adivasis, écrit Shah, « bénéficiaient dans [les] hauteurs d’un accès direct à la terre et à la forêt et ne dépendaient pas d’autres groupes pour leur survie quotidienne », développant ainsi une certaine autonomie « qui leur permettait de vivre comme ils l’entendaient37 ».

Ainsi chez les Koiturs les femmes sont les détentrices des systèmes de connaissances indigènes, de l’histoire et de la littérature de la communauté à travers les récits et les chansons traditionnelles.

Comme elles sont également les porteuses de la langue gondi, l’avenir de la manière koitur de voir et de connaître le monde dépend largement des femmes. C’est précisément en raison de cela qu’elles sont l’objet d’attaques incessantes. Pour Audra Simpson, « le Canada a besoin de la mort et de la “disparition” des femmes autochtones afin de garantir sa souveraineté38 ».

Mais si on peut admettre, comme l’affirme Shah, que de nombreuses communautés adivasis pratiquent des relations de genre relativement égalitaires, il faut se garder de tout idéalisme : la violence et la discrimination à l’égard des femmes au sein des communautés adivasis n’est pas rare. Elles se répandent au contraire avec l’érosion de la structure matriarcale des sociétés adivasis et l’assaut ininterrompu des idées patriarcales brahmaniques et des mouvements religieux dirigés par des groupes hindous de droite.

Quelques parallèles en guise de conclusion

L’une des similitudes les plus frappantes entre les mobilisations contre les projets miniers et industriels des peuples autochtones d’Amérique du Nord et d’autres parties du monde et celles se déroulant en Inde est la place centrale qu’y occupe la relation sacrée que ces peuples entretiennent avec la terre sur laquelle ils vivent. Cela a été particulièrement visible ces derniers temps lors des manifestations contre le Dakota Access Pipeline aux États-Unis, lors des protestations des communautés aborigènes contre Adani en Australie et au sein du mouvement Niyamgiri en Inde39, pour n’en citer que quelques-uns.

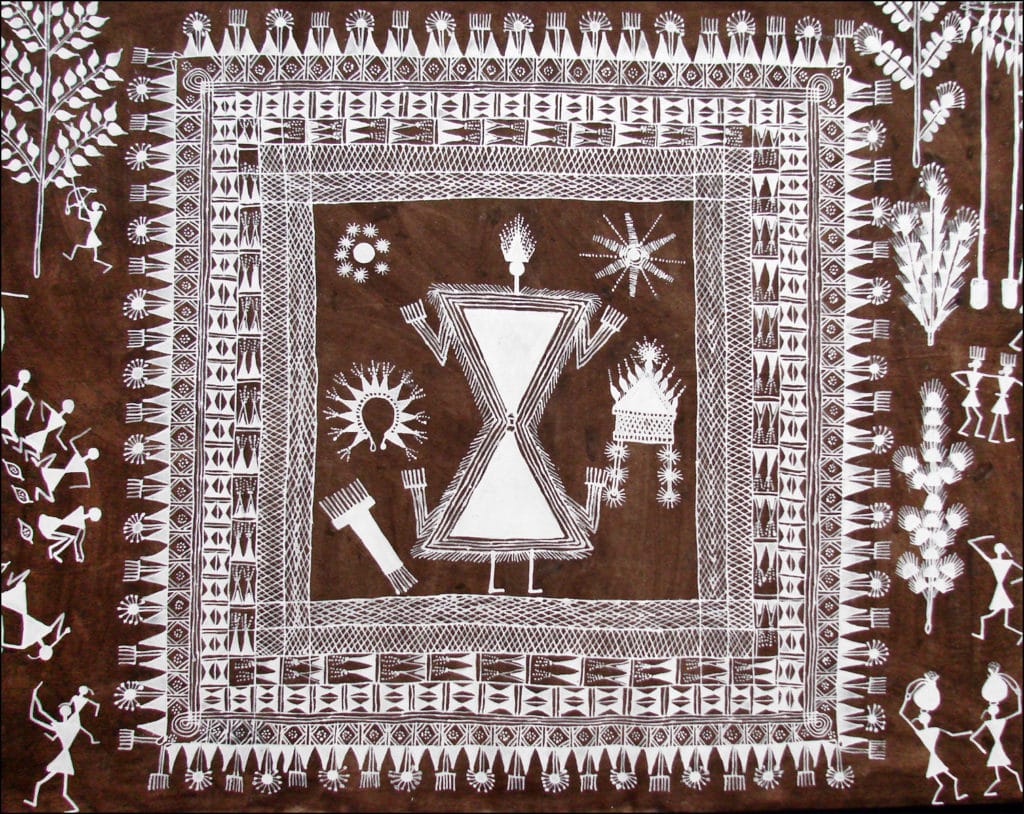

Le racisme environnemental affecte également les peuples autochtones de l’Inde et du Canada. C’est en ces termes que l’on peut en effet qualifier la construction de la Voie maritime du Saint-Laurent, puisque d’abord le chenal devait être creusé sur la partie sud de l’île de Montréal avant d’être relocalisé sur les terres de Kahnawake pour des raisons de nuisances et de développement futur de la métropole, et qu’ensuite le mégaprojet n’a pas fait l’objet de consultations et n’a tenu aucun compte de l’opposition des membres de la communauté40. Dans le centre de l’Inde et ailleurs, les territoires adivasis ont non seulement été confisqués sans consentement ou par la force, mais ces zones ont parfois été délibérément choisies – par exemple les territoires des Warli pour la construction du train à grande vitesse reliant Mumbai à Ahmedabad –, malgré la farouche opposition des peuples tribaux.

Selon la chercheuse haudenosaunee Lily Ieroniawakon Deer, le racisme environnemental est en cause lorsque les projets de développement sont « construits de manière disproportionnée sur les terres des communautés racialisées parce que les vies de ceux qui sont touchés ont moins de valeur que les vies qui constituent la société dominante26. »

Les populations autochtones de l’Inde et du Canada présentent également des taux d’incarcération plus élevés que le reste de la population de ces pays. Le Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada soulignait en 2020 que même si les autochtones représentaient 5 % de la population canadienne, « la proportion d’Autochtones derrière les barreaux dépasse maintenant les 30 % », tandis que « les femmes autochtones représentent maintenant 42 % de la population carcérale féminine au Canada ». Le rapport note également qu’entre 2010 et 2020, « la population carcérale autochtone a augmenté de 43,4 %, alors que la population carcérale non autochtone a diminué de 13,7 % au cours de la même période41 ». Sans surprise, ces statistiques sont similaires en Inde, où le rapport publié en 2019 par le National Crime Record Bureau indique que 65 % des prisonniers indiens appartenaient aux catégories Scheduled Caste, Scheduled Tribe et Other Backward Class. Parmi eux, 11 % étaient des adivasis ou appartenaient à des peuples tribaux et 26 % du total des femmes étaient des adivasis42. S’agissant de données pour l’ensemble de l’Inde, les proportions sont sans aucun doute plus élevées dans les États fortement peuplés d’adivasis comme le Madhya Pradesh, le Chhattisgarh et le Jharkhand.

On peut dire sans hésiter que pour les communautés adivasis, le colonialisme, loin d’avoir pris fin avec l’indépendance de l’Inde, constitue toujours une réalité quotidienne sous l’État indien. De la même manière, les communautés adivasis partagent leur lutte contre la violence d’État et le capitalisme avec d’autres communautés indigènes à travers le monde. Cet héritage partagé de la violence coloniale au Canada, en Inde et dans d’autres pays, devrait nous inciter à réfléchir aux solidarités indigènes en termes concrets et critiques. Cette expérience commune fait des mouvements indigènes un phénomène essentiellement transnational.

Dans le même temps, étant donné la division géopolitique et la hiérarchie politico-économique entre Nord et Sud, la solidarité autochtone transnationale doit également tenir compte de la violence permanente des néo-impérialismes dans le Sud global. Cette solidarité implique également l’intégration des voix des peuples autochtones des États postcoloniaux dans les « études autochtones ».

Akash Poyam43

Kondagaon, Chhattisgarh, mars 2022

Notes

- Éditions la dernière lettre, mai 2022[↩]

- La tribu Baiga, classée dans la catégorie des groupes tribaux particulièrement vulnérables [Particularly Vulnerable Tribal Group], a connu des déplacements forcés et a fait face à la dépossession de ses territoires ancestraux afin de créer des réserves de tigres comme celle de Kanha dans le Madhya Pradesh et celle d’Achanakmar dans l’État du Chhattisgarh.[↩]

- Silvia Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, Buenos Aires, Tinta Limón, 2012.[↩]

- Presque tous les districts identifiés par le gouvernement indien comme étant des districts touchés par l’extrémisme de gauche [LWE pour Left Wing Extremism affected districts] sont des zones dominées par les adivasis et la majorité d’entre eux sont des districts relevant de la cinquième annexe de la Constitution indienne qui reconnaît les droits fonciers et l’autonomie des adivasis, mais ils sont loin d’être mis en oeuvre. Pour obtenir la liste complète des districts classés LWE : pib.gov.in.[↩]

- Débats de l’Assemblée constituante, vol. I, 19 décembre 1946, constitutionofindia.net.[↩]

- G. Aloysius, Nationalism without a nation in India, Delhi, Oxford University Press, 1997, p. 142.[↩]

- Perry Anderson, The Indian Ideology, Gurgaon (Haryana), Three Essays Collective, 2e edition, 2015, p. 104.[↩]

- Motiravan Kangali, Motiravan, Paari Kupaar Lingo : Gondi Punem Darshan, Nagpur, Tirumay Chitralekha Kangali Publications, 1989.[↩]

- G. Aloysius, op. cit., p. 168.[↩]

- Lire infra, p. 81.[↩]

- Un rapport de Human Rights Watch de 2008 fait état de plusieurs récits d’enfants rejoignant des SPO et maniant des armes aussi grosses qu’eux. HRW, « “Being Neutral is Our Biggest Crime.” Government, Vigilante, and Naxalite Abuses in India’s Chhattisgarh State », 2008.[↩]

- Ibid, rapport de Human Rights Watch, p. 71. Lire aussi « Salwa Judum & tale of 644 deserted villages », Rediff News, rediff.com.[↩]

- Lire infra, p. 251.[↩]

- Jairus Banaji, « The Ironies of Indian Maoism », Radical Notes, octobre 2010, p. 139.[↩]

- Alexander G. Weheliye, Habeas Viscus : Racializing Assemblages, Biopolitics, and Black Feminist Theories of the Human, Duke University Press, 2014.[↩]

- Ram Dayal Munda, Globalisation and the Challenges of Tribal Development, New Delhi, Council for Social Development, 2005, p. 7.[↩]

- Shiri Pasternak, Grounded Authority. The Algonquins of Barriere Lake against the State, University of Minnesota Press, 2017, p. 4.[↩]

- Ibid., p. 7.[↩]

- Zoe Todd citée par Anand Pandian, A Possible Anthropology : Methods for Uneasy Times, Duke University Press, 2019, p. 2.[↩]

- Vanessa Watts, « Indigenous place-thought & agency amongst humans and non-humans », Decolonization : Indigeneity, Education & Society, vol. 2, no 1, 2013, p. 21.[↩]

- « Land Back. A Yellowhead Institute Red Paper », Ryerson University, redpaper.yellowheadinstitute.org.[↩]

- Ibid., p. 6.[↩]

- David MacDonald et Graham Hudson, « The Genocide Question and Indian Residential Schools in Canada », Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne de Science Politique, vol. 45, no 2, juin 2012, p. 427-449.[↩]

- Eric Taylor Woods, A Cultural Sociology of Anglican Mission and the Indian Residential Schools in Canada, Palgrave Macmillan, New York, 2014, p. 21.[↩]

- Virginius Xaxa, Report of the high-level committee on socioeconomic, health and educational status of tribal communities of India, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, mai 2014, p. 160.[↩]

- Ibid.[↩][↩][↩]

- Report of the Committee on Special Multipurpose Tribal Blocks, connu sous le nom de The Verrier Elwin Committee Report, Ministry of Home Affairs, Government of India, 1960.[↩]

- Virginius Xaxa, op. cit., p. 181.[↩]

- Eric Taylor Woods, op. cit., p. 44.[↩]

- « “Decolonising tribal studies in India”. Transcript of Special Lecture by Prof. Virginius Xaxa delivered at Jadavpur University on July 2nd », raiot.in.[↩]

- « Tale of two murders in Chhattisgarh », The Times of India, 6 juillet 2021.[↩]

- Andrea Smith, « Not an Indian Tradition : The Sexual Colonization of Native Peoples », Hypatia. Indigenous Women in the Americas, vol. 18, no 2, printemps 2003, p. 70-85.[↩]

- Andrea Smith et Luana Ross, « Introduction : Native Women and State Violence », Social Justice, vol. 31, no 4 (98), 2004, p. 1.[↩]

- T. Moeke-Pickering, S. Cote-Meek et A. Pegoraro, « Understanding the ways missing and murdered Indigenous women are framed and handled by social media users », Media International Australia, vol. 169, no 1, octobre 2018, p. 3.[↩]

- Andrea Smith et Luana Ross, art. cité, p. 3.[↩]

- « साहित्य, मातृ-शक्ति और जनजातीय समाज », Adivasi Resurgence, mai 2016, adivasiresurgence.com.[↩]

- Infra, p. 89.[↩]

- Audra Simpson, «The State Is a Man : Theresa Spence, Loretta Saunders and the Gender of Settler Sovereignty», Theory & Event, vol. 19, no 4, p. 1.[↩]

- NDE : La mine Carmichael, dans le Queensland, propriété du groupe indien Adani, sera, si elle est complétée, la plus grande mine de charbon de l’histoire de l’Australie et détruira les terres et les eaux ancestrales des peuples Wangan et Jagalingou, sans leur consentement (stopadani.com). Les Niyamgiri est une chaîne de montagnes de l’État d’Odisha où vivent le peuple adivasi Dongria Kondh. La longue mobilisation des communautés a mis un frein au développement d’une mine de bauxite par l’entreprise Vedanta Resources, une victoire acquise en 2013.[↩]

- Lily Ieroniawakon Deer, « “Plus Ten Percent for Forcible Taking :”Construction of the St. Lawrence Seaway as Environmental Racism on Kahnawà :ke », The Journal of History and Political Science, vol. 5, 2017.[↩]

- « Les Autochtones sous garde fédérale dépassent les 30 %. Énoncé des enjeux et défi de l’enquêteur correctionnel », Bureau de l’enquêteur correctionnel, gouvernement du Canada, 21 janvier 2020.[↩]

- Le site du National Crime Record Bureau : ncrb.gov.in[↩]

- NDE : Le texte de cette préface a été traduit par Claude Rioux.[↩]